ぜいたくな過去

村松友視『時代屋の女房』は、時代屋という古道具屋を舞台にした小説である。彼がこの作品で、直木賞をうけたとき、私はすぐ、受賞者の記者会見場である、東京会館へ行った。新聞記者のインタビューが終わると、彼は、立っていた私のところへ、まっすぐ歩いてきて「なんだよォ」と肩を押した。それは、こっちの言うことだぜ。お互い、喜びを交わすには、これで十分だった。

この小説のなかの二つの言葉が記憶にある。「品物じゃなくて時代を売る、それで時代屋っていうんじゃないの」という女のセリフ。「過去の時間まで引き取っちゃあわるいからなあ」という古道具店主のつぶやき。

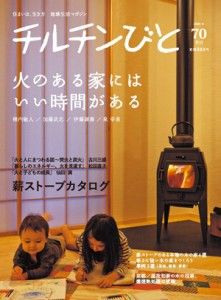

『チルチンびと』72号(6月11日発売)の特集は「古き美を愛おしむ暮らし」である。たくさんの長閑な゛時代゛とぜいたくな゛過去の時間゛が、その誌面にあふれている。

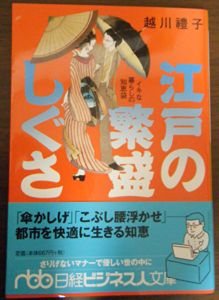

著者の師曰く、「文章化する事自体無理であるし、文章化されると多くの人々は単なる知識としてしか受け止めない。江戸町衆の生活哲学や信条は体験遊学しなければわからない。」

著者の師曰く、「文章化する事自体無理であるし、文章化されると多くの人々は単なる知識としてしか受け止めない。江戸町衆の生活哲学や信条は体験遊学しなければわからない。」