冨田貴志さんの「暦と養生のお話」を聞きにスコップ・アンド・ホーさんへ。冨田さんは、大阪の中津商店街にある 冨貴工房を主宰していて、鉄火味噌や茜染め麻褌作り、畑作りや種の貸し出しなど、免疫力を高める衣食の自給のためのワークショップをしながら各地で暦と養生のお話会を開催されています。

季節の変わり目は前の季節を引きずって過ごすのでバランスが崩れやすい。来たる季節に備えて、陰陽五行の考え方に基づいた旧暦(太陰太陽暦)に合わせ、日本古来の食養生を取り入れて身体を整えるお話を聞きます。参加するのは4回目、春の養生ではお話とともに黒入り玄米茶、冬は鉄火味噌のワークショップを取り入れながら、ほぼ一年をひと巡りしました。陽気を補うための食材作りは長時間にわたり根気と気合が必要だけど、毎回充実し過ぎてあっという間に時間が過ぎてしまう。冨田さんの話を聞くようになってから、冷え症や肩凝りみたいな何気ない不調の原因こそ、ちゃんとつきとめておこうと意識しはじめました。病気や怪我をしたときだけじゃない、いつだって身体は健気に頑張ってます。五感を研ぎ澄ませて身体の声を聞き、心身ともに健やかに暮らすための養生。今回は夏の巻。

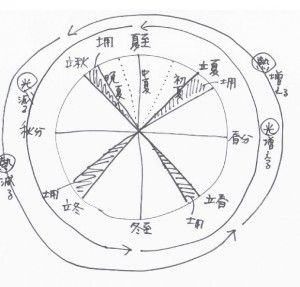

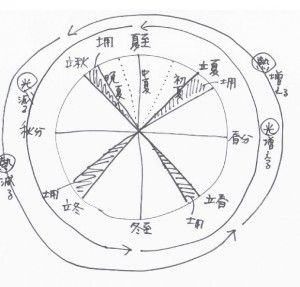

「暦(こよみ)」は「日読み(かよみ)」が訛ったものだそう。日を読み解くことが、身体の養生につながるのです。かなりざっくりだけど、言葉だけだとわかりづらいので図にしてみると、こんな感じ↓

てっぺんが一年で一番日が長い「夏至」。当然反対がわが「冬至」。その間に「春分」と「秋分」があり、春分と夏至の間は「立夏」、夏至と秋分の間は「立秋」、秋分と夏至の間は「立冬」、当時と秋分の間は「立春」。これは全季節に共通するけれど、夏の場合、立夏の少し手前に「土用」がくる。前の季節のフェードアウト、次の季節へのフェードイン、ここが備えどきという日です。立夏から立秋までを三等分して初夏、中夏、晩夏と分かれる。冬至から夏至に向かっては太陽光の量は増え、逆は減る。その軌道を追っかけるように少しあとから熱の量が増え、逆は減る。今は「中夏」。夏真っ盛り、光の量が一年で一番多く、ここから晩夏にかけて熱の量が一年で最大になります。

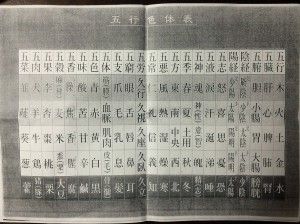

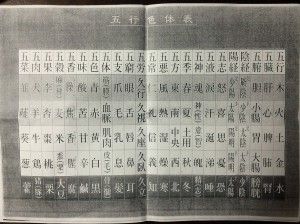

陰陽でいうと、夏至の今は最も陽気が強いとき。女性は元々体質的に陰気が強く、たとえば冷え症や貧血もそうだし、電磁波や放射能、化学物質、精製された食物や、添加物みたいなものも陰性に入ります。世の中的にも現代という時代は、断然「陰」の要素だらけなので、個体差はあれど、陽気を強くすることが身体のバランスを整えるのに必要だそう。ここで「五行色体表」という表が配られました。

一見さっぱりわからない。これは様々な自然現象や自然物を五つに分類した陰陽五行の考え方を表にしたもので、今回は夏に絞って詳しく解説してもらいます。この表の「五季(四季+土用)」の「夏」の欄をみると、「五臓」は「心」、「五腑」は「小腸」、「五色」は「赤」、「五味」は「苦」とあります。全身に血液を巡らせる「心臓」と、造血の役目を持つ「小腸」。「五行色体表」によれば、夏はこの血液に関する二つの臓器を養生するのに最適で、それに効くのが赤い食材と苦みのある食材(トマト、梅干し、八丁味噌、三年番茶、たかきび、人参、クコの実、塩、醤油、蓬、フキ、にがうりなど)。ちなみに「五香」のところには「焦」とあり、これは焙煎したもの、麻炭とか、黒炒り玄米など(但し動物性の焦げは除く)。これは「苦」にも通じそう。

カブの梅酢漬け、ズッキーニのフライ、人参のナムル…夏の養生に効く、赤、苦、発酵などをたっぷりとりいれたランチ

スコップ・アンド・ホーさん特製「夏の養生ランチ」をいただいて、午後は「腸」集中講座。身体を支える血液や免疫力を作り、心を支えるセロトニンを分泌し、気の出所である「丹田」のあたり、「第二の脳」とも言われる小腸は、夏ならずともケアしたい大切な臓器。腸の内側には、びっしりと絨毛が張り巡らされ、100種類以上100兆個の菌が住んでいると聞いたことがあるけれど、重さにすると1.5キロ分ぐらいの腸内細菌が住んでいるらしい。ちょっと怖くなる。大きく分けて善玉菌、日和見菌、悪玉菌があり、この3つがいい塩梅にバランスしていると、腸が順調に働いてくれる。そのバロメーターは、快便かどうか。便秘気味の人は陰性、下痢気味の人は陽性だそうだ。腸は体内にありながら、口から繋がり外界と直に接している唯一の臓器で、外から入ってくるあらゆる菌から身体を守ってくれているのです。なんて健気なんだろう。「腸さん、毎日ありがとう」の気持ちを込めて、常に腸内環境を良好に保ちたいものです。

腸内バランスを整える食べものは 1.酵素の多いもの(例:だいこんおろし) 2.発酵食品(例:梅干し、味噌、醤油、納豆) 3.繊維質(例:海藻、イモ類、穀類、果物、根菜など)。 これらがビタミンやホルモンをつくり、PHバランスを調整して活性酸素を除去し、免疫力が上がり、発がん物質や病原菌などの有害物質を吸収排泄してくれる。逆に避けたほうがいいのは、化学物質、添加物、動物性たんぱく質、乳製品、精白した砂糖や米、小麦など活性酸素を増やす食材。冨田さんおすすめの夏の養生レシピはとても簡単。自然薯を細く切って、大根おろしと納豆、ネギ、オクラとまぜ、醤油をたらりと垂らしたものをごはんにかけるだけ。食材は農薬や添加物を使うほど陰性になるので、無農薬、無添加のものを。さっぱりして食欲のないときにもぴったり。夏の養生は「腸をよくする」がポイントです。

色々な活動を通して冨田さんは「対立からは何も生まれない」「ジャッジをしない」という考え方に至っている。原発のこと、政治のこと、暮らしのこと、日々選択の連続だけれど、そのとき善悪とか正誤という基準で行動するのではなく、まず自分をよく見て、知ること。知識を仕入れたら試して自分に合うものを見つける。反対意見の人がいたら、相手のこともよく知って、対話する。すべて自分でやってきたことだから、言葉にとても説得力があるけれど、自分も勉強中なので鵜呑みにしないで反論や疑問も遠慮なくぶつけてほしい、その対話を通じてお互い学んで、納得したらそのことをまた誰かに伝えてあげたらいいと言う。

このお話会は、すぐに役立つ情報も満載だけど、それ以上に今までよりも広く深く世界を眺める視点を発見できたり、疑問が沸いたり、誰かにそのことを話してみたくなる、そんな対話が生まれる種みたいな場所。多種多様な参加者さんたちの話が聴けることも含めて、豊かです。 ストイックにならなくてもいい、うっかり不摂生しちゃったら、その分また養生すればいい。身体をよーく見ていれば、自分に合う養生がわかるはず。そう言われて、ゆるゆると続けていける気になりました。自分なりに、暦と養生を取り入れる暮らし、おすすめします。

・冨貴工房 冨田貴志さんのワークショップやイベントはこちらから

・スコップ・アンド・ホーさんのコラム「おいしい人々~スコップ・アンド・ホーのご縁つれづれ」もぜひご覧ください。