大原生まれの赤紫蘇で

朝、ご近所の方に大原に行くしいかへん?と誘ってもらって市場へ行くと、シーズンの赤紫蘇がどっさり。背が高く、葉っぱも大きくてぴんとした立派な赤紫蘇の束を、みんな抱えて帰っていく。農家のお父さんの話によると、不思議なことに大原で作った苗を他の土地にもっていっても、大原でつくったものほどは香りも味もしないんだそうだ。昔から繰り返し赤紫蘇をつくってきたこのあたりの気候風土によるものらしく、「ここのが一番や(えっへん)」と言われ、思わず梅も干していないのに買ってしまった。京都に来てからいろんな人に自家製紫蘇ジュースをごちそうになってきたけれど、いよいよ自分でつくるときが来たか。なんて構えるほどのこともなく、作り方はいたって簡単。

2リットルぐらいの水を沸かして紫蘇を10分~15分ぐらい煮出し、葉っぱが青色になったらザルに取り上げて、ギュギュっとのこり汁を絞り、その紫蘇液にお砂糖(今回は喜界島のショ糖)250gぐらい、米酢300ccぐらい入れて煮て冷ます。(すぐ飲みきるつもりでお砂糖少なめ、自分好みの目分量です)

ソーダ水で割れば、すっきり爽やか、ほんとに美味しい!暑苦しい夏を乗り切れそうです。

泥棒まじない

紫陽花を盗んでくるという変わったおまじないを教えてもらった。

土用丑の日(今年は7月24日(金)、8月5日(水))に、まず他人の家でめぼしい紫陽花を見つけ、盗む紫陽花に「今日の日に 紫陽花わいの福袋 紫ものぞ 我がものとしれ」と唱え摘む。それを家に持ちえり、半紙にくるんで玄関に飾るというもの。これにより、お金に困らなくなるそう。

場所によって微妙に唱える言葉や、やり方が違うもののまだこういったおまじないが愛知、京都、石川、島根など各地で行われているらしい。

写真家としてのル・コルビュジエ

まだ、大学は夏休み前。学生で混み合う道をかきわけて、早稲田大学會津八一記念博物館へ。「写真家としてのル・コルビュジエ」展( 8月2日まで)を見にいく。ル・コルビュジエは、16ミリのカメラで、画像を撮っていたという。1936年ころの作品だ。

ブラジルでパリでスイスで船の上で街で港で浜辺で林で自宅アパートで母親の住む小さな家で …… とまあ、こんなふうに、壁面ぎっしり350点。

16ミリフィルム独特のボケ味と、セピアと黒の昔なつかしい色調。眺めていて、厭きるということがない。これで入場無料とは、ヤスイ。帰りに、高田牧舎でカレーライスを食べながら、購入したパンフレットを読む。〈 ああ、写真という奇跡 ! 正直なレンズ、なんと貴重なもう一つの目だろう。〉というル・コルビュジエの言葉があった。

♪七夕♪

毎年恒例の我が家の七夕!!

大きい笹を買ってベランダに設置して~…と

ここ何年も大掛かりな七夕をしていましたが

今年はとにかく雨、雨、雨…。

たまたま、行った雑貨屋さんに

ミニ七夕セットが売っていたので

即購入♪

卓上で飾りつけしましたよ~♪

折り紙で作った織姫と彦星の顔は

にっこり笑顔で作りました♪

今年は、大好きなベイスターズが

優勝してほしいという思いも込めて

ベイスターズカラー(青・黄色メイン)で

飾りつけ♪

今年も素敵な一年になりますように♪

彦星と織姫も会えますように~♪と願う

amedio( *´艸`) でした

島育ちのやさしさ

「小笠原からの手紙」でおなじみ、植物学者・安井隆弥さんから、メール便。開けてみると『The TAKASAGO Times』誌(高砂香料工業株式会社)。表紙に「特集・小笠原」とある。安井さんは 「小笠原の野生植物について」こう、書いている。

〈 海洋島の植物は草食動物の食害を全く受けなかったので刺をつけたり、毒を持つなど身を守る機能を進化の途中でかなぐり捨てたかのようである。そこへヤギが入って来て瞬く間に食べつくす。また大陸からの外来種は競争力が強く、小笠原本来の林を占拠しアカギやモクマオウの林にしてしまう。このように外来の生物の侵入によって、固有種をはじめ既存の植物は追いやられ、細々と生きている。〉

〈小笠原の自然はユニークであるが脆弱でもある。外来の動植物により小笠原の固有種をはじめ在来の生物が圧倒されようとしている。私たち小笠原野生生物研究会では細やかながら植生回復の作業に参加し、美しい自然を次世代へ伝えようとしている。〉

島育ちのやさしさ。外部勢力の圧力。その中にあって、世界自然遺産を守るご苦労 …… お疲れさまです。

暮らしの記録を記憶する

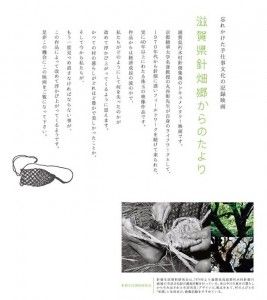

日本各地の暮らしを見つめる冊子「ジャパングラフ」のコンセプトショップ「ナナクモ」さんで、「はりけん」による滋賀県朽木村針畑集落の記録映画「草鞋づくり」と「ベベ」を観た。

「はりけん」とは1974年から針畑集落の調査取材を行ってきた京都精華大学名誉教授の丸谷彰先生率いる「針畑生活資料研究会」のこと。丸谷先生は、はじめは村の人と道路で立ち話をしながら、だんだん農作業の所に入っていってそれを手伝ったりしながら、縁側でお茶を飲みながら、しまいには家の中に入って呑みながら・・・と数年がかりで話を聞いていく、フィールドワークとはそうしたものだと学生さんたちに言ってきたそうだ。ゆっくり時間をかけて話を聞いてきたからこそ撮れた貴重な記録映画だ。人々の暮らしを淡々と撮り続けていて音の状態もあまりよくなく、方言もわからないから会話の内容までは聞き取れないけれど、映像だからこそ伝わる臨場感。当時の人の顔つき体つき、作業の様子や身体の動かし方がよくわかり、小柄だけど力強くて柔軟で張りのある「働く身体」に見入ってしまう。

1本目の「草鞋づくり」。もんぺ姿のお母さんたちは、すごいスピードで藁を縒り、一方の足に出来上がった紐をひっかけてヨガのようなポーズをしながら、しなやかに全身を使って草鞋を編んでいく。家族それぞれのサイズを体が覚えていて、足にぴったりのものを作ることができる。雪用、山道用、男女用・・・用途によって形も様々、一日十数足くらい作るのだそうだ。大変に高度な職人技のように感じるけれど、皆自前で作っていた。道具は最後にチョンと鋏で切るとき以外はほとんど使わない。身体が草鞋を編む道具になっている。そのリズミカルで柔軟な動きは見ていて心地よく、目が釘付けになった。昔は履物と言ったらこれしかないわけだし、遠くへ物を売りにいくときなどは履きつぶす分も含めて準備する。

2本目の「ベベ」は、電灯が引かれる昭和24年ごろまで使われていたイヌガヤの実から採る燈火用の油のこと。これを自分たちで採集し、使う分以外は師走の寒い時期に朝3時に起きて街へ売りにいく。これは女性の仕事で、若いお母さんは赤ちゃんを籠に入れて置いていき、道中お乳が張ってくると獣が寄ってこないように川に流したりしながら、片道25キロの峠の山道を、重さなんと50キロ!もの荷物を背負って越えて行ったという。映像の中で当時を語るおばあさんたちは「自分の時間なんてなかった。『ベベなんてなけりゃいいのになぁ』と思った」と笑っていた。他にも山ほど仕事があるわけだし、なんて壮絶な労働環境なのだ。でも昔話をする顔は、穏やかで楽しそうだった。

上映会の終了後は、先生を囲んで話を聞きながら朽木の特産品をいただいた。なれ鮨やへしこは独特の風味で、好きかと言われると微妙だけれど日本酒によく合った。この塩気と発酵具合が重労働には必需品だったに違いない。急速に消えつつある集落の生活文化には、人と仕事と衣食住が繋がり、自然と共生して暮らす工夫が詰まっている。シンプルで無駄がなく、必要以上に周囲を傷つけず、小さくても豊かで美しい暮らしを支えてきた知恵だ。足るを知る心をなくし、働くために身体を動かさなくなったら、忘れ去るのはあっというま。今、この記録を私たちは覚えておかなくてはいけない。学ぶべきことはこの中にある。40年ものあいだ集落を見つめ続けてきた、丸谷先生のそんな切実な思いが伝わってきた。

※7月10日、11日に京都・堺町画廊さんで上映会があります。詳しくはこちらから

生き返った!

家のことなら、なんでも知ってる増田さん。

冷蔵庫でしなしなになっていたみず菜(ごめんなさい、実をいうと捨てようとしてました…)。先日、みるにみかねてか、あっという間にシャキシャキにしてくれた。葉先までピンとしております。もしや、魔法使いではありませんか? と聞きたくなるような出来事にびっくり。

方法はなんと50度のお湯につけること。たったそれだけ。ただし、50度以下でも以上でもだめだそう。みず菜のみならず、葉物はだいたいこれで復活できるらしい。

しかし、お湯につけてシャキシャキとは・・・ 不思議すぎる。正直、最初に買ったときより、新鮮になったかもしれない。