西荻窪「魯山」お休み

新聞に「都 、6分野へ休業要請」という見出しがある。そして、その一分野と

西荻駅を降りて北へ、善福寺川の手前「魯山」。買い物の帰り道に

いつもなら、店の前の通りに面して 、小さな作業台を置き、通りかかる人に目もくれず、コンコンと音

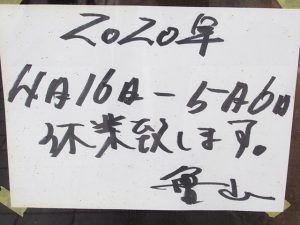

〈2020年 4月16日~5月6日 休業致します 。 魯山〉

大嶌さーん。どこで呑んでいるのですか。淋しいじゃないですか。早く正常に戻ってほしいですね。

新聞に「都 、6分野へ休業要請」という見出しがある。そして、その一分野と

西荻駅を降りて北へ、善福寺川の手前「魯山」。買い物の帰り道に

いつもなら、店の前の通りに面して 、小さな作業台を置き、通りかかる人に目もくれず、コンコンと音

〈2020年 4月16日~5月6日 休業致します 。 魯山〉

大嶌さーん。どこで呑んでいるのですか。淋しいじゃないですか。早く正常に戻ってほしいですね。

一通のハガキ。読んでみる。

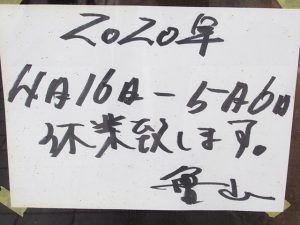

〈…… このたび町田市立国際版画美術館は、新型コロナウィルス感染防止

そうか。こちらもか。この版画美術館とは、チルチンびと広場開設

『生誕 百四〇年記念 津田青楓』展(練馬区立美術館、4月12日まで)に行く。ウイル

この展覧会にちなんで出版された図録の表紙に〈夏目漱石に愛され

背く画家 津田青楓。

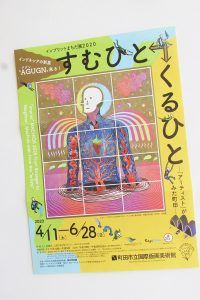

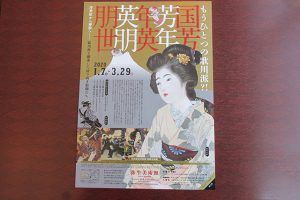

『もうひとつの歌川派 ⁈ 国芳 芳年 年英 英朋 朋世』展(弥生美術館、3月29日まで)に行く。パンフレットに 「浮世絵から挿絵へ…… 歌川派を継承した誇り高き絵師たち」と、ある。

さらに読んで行くと〈浮世絵から挿絵へ…… 歌川派を継承しているという誇りを胸に掲げ、挿絵の世界で大きく

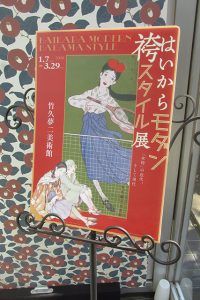

そして、もう一つの展示は『はいからモダン 袴スタイル展』。卒業式も、ほとんどが流れてしまったなあ、と思

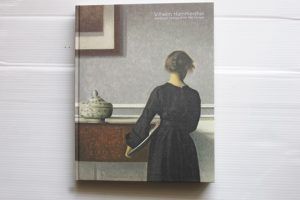

『ハマスホイとデンマーク絵画』展(東京都美術館、3月26日ま

展覧会にちなんで出版された図録の73ページの解説にも、こうあ

〈作品の核となっているのは、幾何学的な画面構成である。左上の

ずっと昔、『ウナ・セラ・ディ東京』という岩谷時子さん作詞の歌

『バルセロナ展』(東京ステーションギャラリー、4月5日まで)

「奇跡の芸術都市」のサブタイトル。

〈…… アントニ・ガウディをはじめ、リュイス・ドゥメナク・イ・ムンタ

帰りにショップで、はちみつ紅茶を買って帰る。スペイン産、とあ

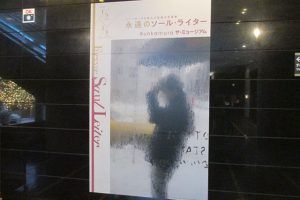

『永遠のソール・ライター』展(Bunkamura ザ・ミュージアム、3月8日まで)に行く。“ ニューヨークが生んだ伝説の写真家 ” のサブタイトル。

そして、

〈…… ほとんど知られていなかった写真家の展覧会がこれほどの反響を巻

日本のはじまり、 ここにあり…… という『出雲と大和』展(東京国立博物館、 3月8日まで )に、上野駅公園口から向かったのであるが、おや、いつもとちが

と思っていると、上野に住む知り合いが来た。「いつもと、違うね

あと、ひと月もすれば、桜の季節。あの、いつもの賑わいが帰って

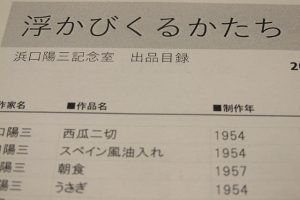

浜口陽三記念室「浮かびくるかたち」(武蔵野市立吉祥寺美術館、

「ぼくはフィクションが好きなんです。たとえば《パリの屋根》は

パリの屋根も、西瓜も、さくらんぼも眺めて、帰ってきた。

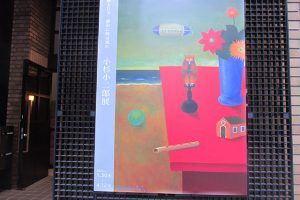

『蘇る日々 静かに時は流れ 小杉小二郎展』(美術愛住館、4月12日まで〕に行く。

〈小杉小二郎は、長きにわたるフランス滞在を経て独自の画風を築

晴れた冬の休日。静かに時の流れる午後は、美術館日和。