その他

忘年会

風土社の忘年会が、12月12日、ひらかれた。建築家の方をはじめ、日ごろ、おつきあいいただいているたくさんの方たちで、賑やかだった。カンパイの音頭は、平良敬一氏。「おめでとうございます。いや、ちょっと、これじゃあ、早いか」と、笑いを誘った。

『アートの地殻変動』(北川フラム著)という本のなかで、平良さんが、インタビューに答えて、こう語っているのを思いだした。

〈みんな歴史を忘れちゃったんじゃないだろうか。歴史から離れてしまうと、課題を背負うことができないから、個人単位の趣味的な建築になっていく。希望を捨てないようにしようと思っているけど、どこに希望を託してよいのか残念ながら分からない。「建築ってなんだったっけ」ってもう一回、考え直す気分になっている。〉

どうかお元気で。

みなさま、よいお年をお迎えください。

小笠原からのレモン

小笠原の父島に住む、安井隆彌さんから、レモンを送っていただいた。レモンは、あざやかなグリーンにつつまれていて、それは、いかにも南国の色のように思われた。すでに、十分に熟していて、皮は薄く、切ると、これでもかというほど、タップリの果汁があふれた。

安井さんは、この “ 広場 ”のコラム「小笠原からの手紙」でも、おなじみの方である。先月、来社され、お目にかかった。「今度は、かなり揺れました」と、“航海” の話をされた。「私は、平気でしたが」。船が揺れると、みんな船室に閉じこもって、船酔いとたたかう。安井さんは、船酔い知らずなので 「食堂が、空いていていいですよ」と、笑う。

このレモンも、船に揺られて届いたのかと思うと、なんとなく、ふびんな気持ちになり、ことさら大切にいただくのだ。ありがとうございました。

安曇野もよいとこ

松本から穂高までは大糸線に乗って20分ほど。駅前の「ひつじ屋」さんで車を借りた。カフェとギャラリー併設で、レンタサイクルもできる。周辺のギャラリーやカフェとも提携した手作りクーポンをくれたり、ほのぼのムードのレンタカーやさん。ここでもらった、開催中の「安曇野スタイル」のパンフレットで、こんなにアートやクラフトが盛んな地域だと初めて知った。10周年になる今年は、121会場141組が参加というからすごい数。作家さんの工房が公開されたり、ギャラリーやカフェで関連イベントや特別メニューのサービスがあったり、安曇野のものづくり活動を散歩しながら見学できる。

小腹を満たそうと入った「Blé Noir」(こちらのガレット絶品です!)の併設ギャラリーで開催されていた玉野綾子さんのビーズ詩集絵展も、「バナナムーン」で出会った野村剛さんの粘土絵展も、独自の世界が広がって、ふらっと寄ったのにしばらく釘付けになった。IIDA・KAN、安曇野絵本館、禄山美術館などは、建物も展示もとても美しく充実していて面白かった。安曇野にはこんな小さな美術館が、まだまだたくさんあって、とても1日では足りない。

さて、今回の旅のいちばんの目的は、「シャロムヒュッテ」に泊まること。ここはセルフビルドの自然素材の建物で、自然農の野菜メインの美味しいごはんを味わい、スタッフと語らい、自然農塾や野外保育など農的暮らしを体験できるユニークな宿。着くと外は真っ暗だったが、中に入るとヨーロッパの山小屋みたいな暖かい雰囲気。ロビーには大きな薪ストーブと本棚があり、興味深い本がたくさん並んでいる。部屋に持ち帰って読んでもいい。部屋はちいさな洗面台があるのみ、トイレやお風呂はないけどぱりっと清潔で気持ちがいい。

夕食は食堂で皆でいただく。各テーブルから「美味しい」の声が聞こえてくる。夕食には動物性蛋白質がないと淋しがるタイプの夫が、これなら肉も魚もいらない。毎日野菜でいいという。こんなの作れるかー!と思いつつ、ソースのレシピを聞いてみた。本当に驚くほど油や調味料を使っていない。素材一本勝負。ここで採れた野菜と絶妙な火加減がこの感動的な味わいを生んでいる。再現はできないけど記憶に残る味。

この日は「安曇野スタイル」でコンサートをされた演奏家さんたちも泊まっていたので、夕食後にサプライズで小さな音楽会をしてくださった。秋の夜、山小屋で生演奏が聞ける幸運に恵まれた。

翌朝は見事な秋晴れ!

色づく山々を背に、草原と畑が広がって清々しい。空気が、比喩ではなく美味しい。朝のエコツアーに参加した。まだこちらに入って1~2年ほどというスタッフさんが、一緒に散歩しながら宿についてのあれこれを丁寧に解説してくれる。オーナーの思い、建物、野外保育、コンポストトイレについて。自然農について。実際に観察して触れて、どれだけここで実践されていることが理に適っていて心地よいことか体感できる。朝ご飯もここで採れた野菜をふんだんに使ったバイキング形式で、テラスで食べたり、めいめい自由に。

つくってくれた方は、京都から一か月住み込みで働きにきたという。同じ年だと判明してびっくり。もっと若そう。生き生きしていた。スタッフ皆さんここが大好きで、気持ちをこめて働いているのが隅々から伝わってきた。何度も訪ねたくなる、気持ち良い場所だった。

旅のしめくくりは、穂積神社の鳥居の横にあるその名も「とりい」さんでお蕎麦をいただいた。細くてキュッとしまって、香りが高くて、こんなの待ってました!という味。蕎麦のお菓子も手作りで、取り寄せたくなるほど美味しい。安曇野スタイル企画でひょうたんランプとお面が飾られた店内は、土壁と木のぬくもりがあって、小さなギャラリーみたいだった。若いご夫婦二人で頑張っている素敵なお店です。

帰りの電車中から、どこまでも続く豪華な錦の絨毯のような山肌を眺めながら、この紅葉を求めて山に登って命を落としてしまった方々のことを思った。ご冥福を心から、お祈りします。雄大で美しく静かに燃える山はいまは穏やかに見えるけれど、想像もつかないような怖さや厳しさを秘めている。自然を大事にしているひとほど、容赦なく命を奪われるかのようにも思える。それでも人は山に憧れて、山に癒される。京都に戻り、四方を囲む山々をみて、ああ帰ってきた。とやっぱり安心した。

紫蘇のお味噌

めずらしい、紫蘇のお味噌。

紫蘇そのものの やさしい味わいに驚いた。

器はプレゼントでいただいた ガラス作家 黒川 大介さんのもの。

器の裏には小さくkuroと刻印が…

これもなんだか うれしかった。

松本よいとこ

理由もなく旅に出るのは憧れで、行ってみたい場所も山ほどある。けれど実際行くとなると少し意気地がなくなり、なにか理由が欲しくなる。誰かの誘いに乗ってみたり、本や映画に触発されたり、お祭りや旬の食べ物などその季節その場所でしか出会えないものを求めたり。縁とタイミングによるところも大きい。

松本へは、今年の頭に京都で出会った写真家の疋田千里さんの個展を観るため、お盆に夫の実家の山梨に帰省する途中、少し寄り道した。会場の栞日さんは古いビルを改装したブックカフェ&ギャラリーで、旅する写真家疋田さんの切り取る緩やかなブラジルの風景とぴったりの雰囲気で、とても印象的だった。その後少し見て回った町の感じや、展示の間ずっと常駐して松本暮らしを楽しんでいた疋田さんのお話を聞いて、また必ず来たいと思っていた。

その後松本に行った話をすると、たいてい「『まるも』に泊まった?」「民芸館には行った?」と聞かれる。まだだというと、ぜひ次回は行ってと口を揃えて言われる。松本好きの人がこんなに多いことに驚いた。さらに夫が通う美容師さんに安曇野の宿を勧められたこともあって、11月の連休、ふたたび松本、そして初の安曇野へ行くことにした。

初日は秋晴れの日々から一変しての雨。列車の窓からの紅葉も曇っている。松本に着いて蕎麦を食べ、松本城まで散歩という初心者コースを辿る。雨というのに天守観覧は60分待ちだったので、翌朝来ることにして松本民芸館へ。お城の近くからバスで15分、バス停からの細い道を進むとすぐ、なまこ壁の建物が見えてくる。門から見える庭の木々の紅葉が雨に濡れてしっとりと色濃く風情を漂わせ、入る前から期待が高まる。

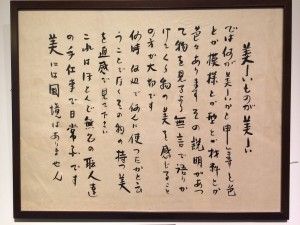

可愛い道案内の石碑やお地蔵さん、壁に飾られた開催中のかご、ざる展の一部、すべてが静かに美しくあるべきところに収まっていて、心地よい。外の光を柔らかく受け止めるどっしりとした造りの静謐な空間が心をすうっと静めてくれる。展示の入り口に創設者の丸山太郎氏の言葉があった。

ひとつひとつのものと近くでゆっくり向き合えるような展示も、よくよくこの言葉に基づいたものであることが感じられる。展示の中には丸山太郎氏による作品、絵や文章なども展示されていて、目を惹かれた。収集家としてモノのもつ可愛らしさ美しさを見極め、作家としてその感受性の豊かさ、ユーモアと愛情が感じられる温かな作品を生み出し、こんなに素敵な場所を後世に残してくれて、すばらしい人生だなあと思う。

中心地に戻ってひとやすみ。今宵の宿「まるも」は併設の喫茶店も人気なのだ。松本民芸家具で統一され、落ち着いた店内でくつろいだ。

町には、土蔵が並ぶ中町通り、川のほとりの縄手通り、昔ながらの人形店が並ぶ高砂通りとそれぞれに少しずつカラーの違う通りがあり、本屋やレコード屋、雑貨屋、それぞれに個性のあるお店が並ぶ。歩いても歩いても楽しい。夕飯時となり、建物の灯りと賑わいに惹かれて創業昭和8年という老舗の洋食屋「おきな堂」に入った。ここもやはりクラシカルな内装と家具でリラックスできて、松本らしさを感じる場所だった。ワインとボリュームたっぷりの昔懐かし洋食ですっかり満腹。

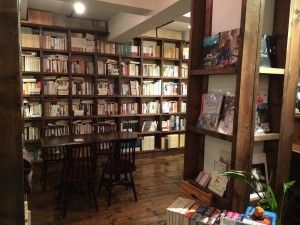

まだ宿に帰るには名残惜しくて通りをうろうろ歩いていると、夜10時までやっていてコーヒーも飲める本屋さん「想雲堂」を発見した。

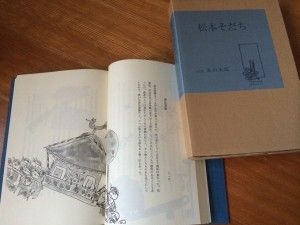

民俗、美術、哲学・・・と心くすぐる背表紙が並ぶ。民芸館にあった丸山太郎さんの小冊子や本もあった。ここで珈琲を飲みながら今日一日を振り返りたかったので『松本そだち』を手に取った。

「いい本ですよ。民芸館にはいかれました?」とご店主が話しかけてくれた。話しているうちに偶然にもご店主は夫と同郷の山梨生まれと判明し、方言の話題など意外なところで盛り上がる。このお店を始めたのは去年のことだそう。なのにもうずっとここにあったような安心感がある。楽しい夜を過ごせた。

今回泊まった「まるも」はこぢんまりとして、広くはないけれど、街歩きにはぴったりの宿で、誰かの家に泊めてもらうような温かい雰囲気、そしてなにより朝ご飯が魅力。

普通のごはんを丁寧に。それが一番美味しいんです。と教えてくれるような理想的な朝ご飯だった。ご主人が子供のころから、このメニューはずーっと変わらないんだそう。変わらなくていい。明日も明後日もこれが食べたいと思う。

朝食後は朝いちばんで松本城へ。どこからみてもきちんとして、写真に撮ると絵葉書か合成写真に見えるほど端正なお城だ。北アルプスを背にするとさらに美しく堂々としている。

天守への入り口にまだ行列はなかったが、朝も早くから、続々と人がやってくる。登るごとに階段が急になる。最上階の天井の梁はすごい密度。ここに松本城の守り神「二十六夜神」が祀られている。

お城を出てから出発の時間ギリギリまで街歩き。まだ見ていないところがたくさん。次回への楽しみにとっておく。途中いい感じの空き物件を見つけて、もしここに住んだら・・・なんて妄想を膨らませつつ、最後に少し栞日さんに立ち寄った。ギャラリーではカレンダーづくりのワークショップが行われていて楽しげで、変わらず緩やかな感じにほっとする。ご店主の菊池さんは、年に2,3度京都に来るのだそう。「じゃあまた京都か、松本で」と別れて列車に乗った。おやつに買った栞日さんのドーナツは、小ぶりながらもぎゅっとつまって食べ応えあり、素朴な甘みで品が良く、松本生まれの味がした。

安曇野旅へつづく

秋と一緒に

秋と一緒に、どんぐりが家にたくさんやってきました。

子供ってどうしてこんなにもどんぐりが好きなのでしょうか??

今回で2回目ですが、預け先の保育ママでの散歩で、たくさん拾ってきたとか。

最初は白い虫さんがどんぐりから出てきました。

調べてみると、ゾウムシの仲間たちらしいのです。

レンジでチンしたり、熱湯でゆでたり、一週間冷凍したりと処理をしないと、白い虫さん達がわんさか出てくるらしいのです。知らなかった。。。

さて、今回はレンジで処理でもしようかな? と思ったら、うちの息子、どんぐりを家の色々な場所にすでに隠してしまいました。

息子はイースター・バニーか? 私は隠された卵を探すように、虫さん達が出てくる前にどんぐりを探さなければならなくなりました。

控えめな店

髪をきるぞと思っても時間がない、行くのがめんどうくさいという理由は自分自身で解決できるが、好ましい美容室というのはなかなか難しい。そんなことで髪を切らずに1年以上がたってしまった。活気があって、過剰接客、そして明るい美容室はできればさけたいとなるとなおさらなである。そんなおり、「僕の行っている美容師さん、若干やる気のない感じの人ですよ」と若干やる気のない感じの料理店の方が紹介してくれた。

そのお店、看板が出てないと思ったら、「よく見るとガラスに細くなんですけど店名彫ってあるんです、わかりづらいでしょう。一応、夜はライトもつけて照らしてはいるんですけどね。ははは…」と、ウィスパーボイスの美容師さん。最後に「これだけ短くしたら3、4ヶ月は切りにこなくて大丈夫ですね。」若干やる気のない感じ=力が入りすぎていない感じが非常に好感を持てた。そんな美容師さんの最近の趣味は「公園で座っていること」らしい。

※写真はその美容室で購入したワックス「ヒトヨニ ピュアワックス」。フェイシャル化粧品に使われている成分のみで作った髪だけじゃなく肌にもやさしいワックスなのだそう。