小さな飛行機

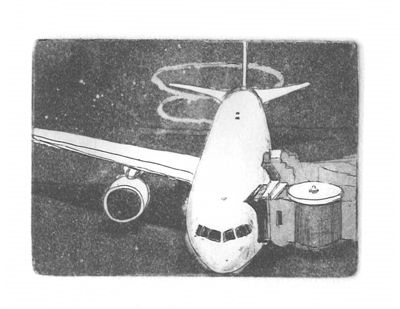

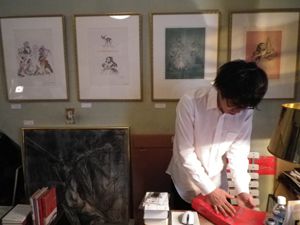

吉祥寺駅から、ちょっと西へ行くと、やきとりの「いせや」がある。まだ明るいうちから、客の声、流れる煙。にぎやかだ。それを横目に、最初の信号の手前。地下へおりると、「Gallery 惺 (さとる)」があった。私は、一枚の版画を訪ねて行くのである。二カ月ほど前、「コピス吉祥寺」で、花村泰江さんという方の、木版・銅板・コラグラフ展があった。私は何気なく立ち寄り、いちばん入り口近くにあった、翼を休める飛行機の、小さな銅板画を見て、好きになった。

挨拶にみえた花村さんに「あれが、好きです」と言った。花村さんは「ありがとうごさ゛います」と答えた。その画が、ここにあることをふとしたことから知り、、出かけたのである。ギャラリーの女性と話した。

「ここを始めるとき、店名を漢字一字にしたいと思い、辞書片手に探しました。この惺の字には、静かに見つめるという意味があり、私の美術への姿勢とぴったりだったんです。始めて十年。ギャラリーは他の業種と少し違い、結果を急がないから、長続きするのかもしれませんね。私など、小さな夢しか持ちませんし」

しかし、飾られたこの銅板画の飛行機は、その小さな夢を乗せて飛ぶために作られたもののように見えた。