木の家と人の健康・快適性

3.調湿効果を検証する

木材が持つ機能性の一つに調湿機能がある。内装材に木材を使用した部屋と非木材を使用した部屋では、前者のほうが室内の相対湿度が変化しにくいことが知られている。しかしながら、実空間で、人存在下において、調湿効果を有するかどうかは、ほとんど検討されていない。

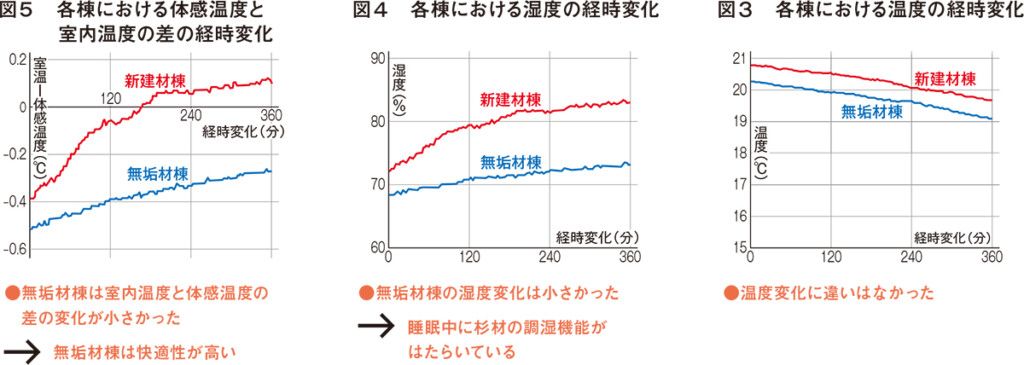

本検討では、5名の男子大学生が、無垢材棟、新建材棟のいずれかの実験棟に一人ずつ宿泊し、睡眠している約8時間、室内の温度および相対湿度を測定した。各棟における温度変化については、実験棟間においては有意な差は認められなかった(図3)。

一方、相対湿度については、新建材棟においては10%以上上昇し、8時間後では80%以上を示したが、無垢材棟においては、大きな変化は観察されなかった(図4)。このように、人存在下においても、無垢材棟のほうが明らかに湿度の上昇を抑制する、すなわち調湿効果を有していることが示された。さらに、本実験後、敷き布団を上げた床については、新建材棟のみに結露が観察された。このことも、無垢材棟の有する調湿機能を示すものと考えられる。

さらに、温度と相対湿度からミスナールの体感温度を求め、そこから室温を減算することで人が感じる室内温度の変化の指標とした。この体感温度から室温を減算した値の変化の割合は、新建材棟より無垢材棟のほうが小さく、無垢材棟のほうが温度変化を感じにくく快適性が高いと考えられた(図5)。

前述したように、睡眠の質において、無垢材棟と新建材棟では違いが観察されている。睡眠の質・量には、個人要因のほかにも、寝室の環境要素が影響し、特に、温・湿度、照明、音が三大要因として挙げられ、これらの環境を整えることが、心身の生理的変化を促進し、睡眠の質・量の向上を促すとされている。

無垢材棟において、新建材棟と比較した場合に、人存在下においても明確な調湿作用が観察されたことから、本調湿作用が睡眠の質・量になんらかの影響を与えていると考えている。

調温・調湿機能を調べる

この記事へのコメントはありません。