日本人の坐り方

日本人の坐り方

履き物を脱いで、床に坐す――。

古来続いている日本人のライフスタイルです。

そして、日本の住まいは、坐って過ごすことを基準につくられてきました。

「坐る」ことこそ和の文化の源流と言っても過言ではありません。

私たちは、どのようにしてこの文化を育んできたのか、

身体技法を研究する矢田部英正さんに教えてもらいました。

文=矢田部英正 イラスト=鈴木 聡(TRON/OFFice)

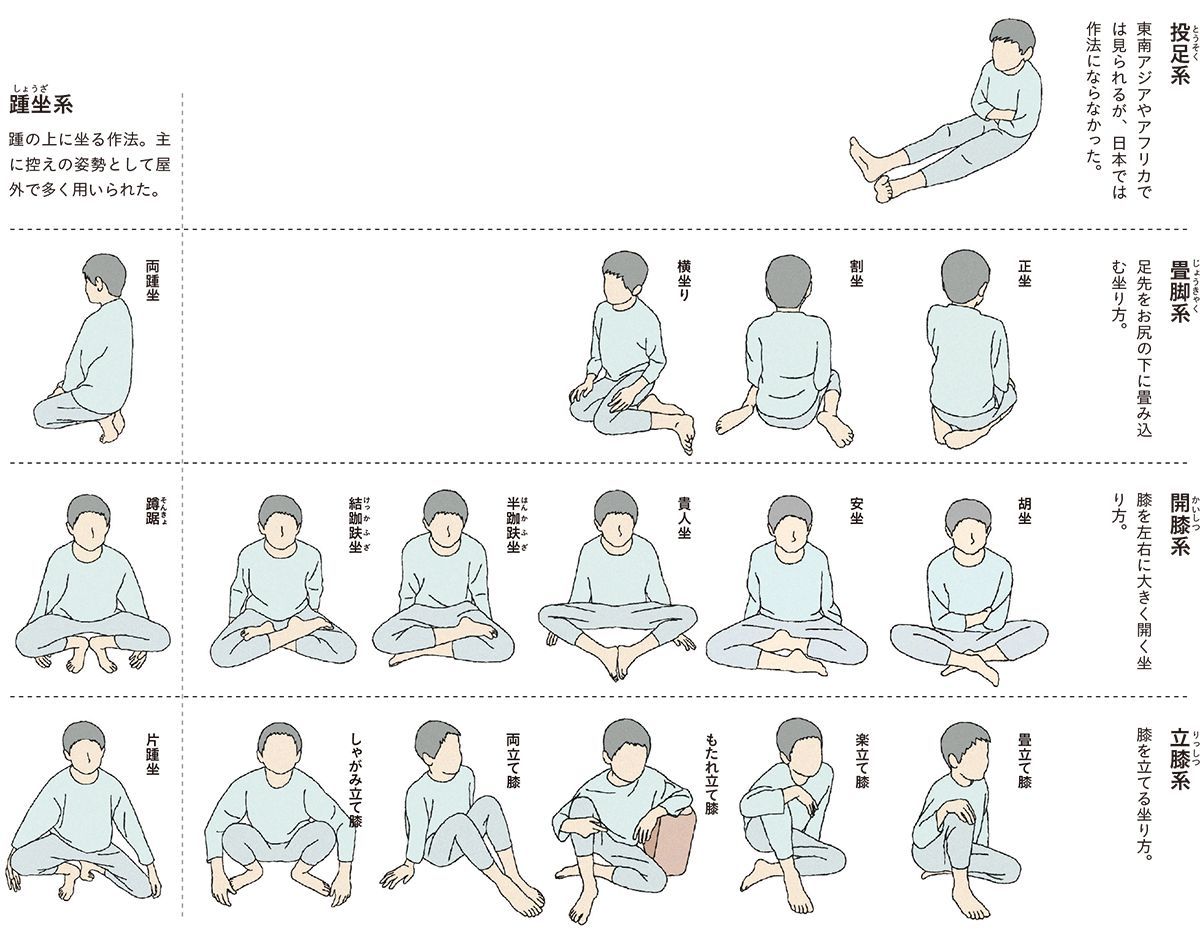

【床坐類型図】

床坐の郷愁

日本人が古来、畳や床に直接すわる生活を営んできたことは多くの人の知るところだが、「床坐」への愛着は欧米化が進んだ現代人の間にも、いまだに深く根を下ろしているようである。平成生まれの学生たちを相手に毎週講義をしていると、生まれて一度も和室で生活したことのない日本人が増えている一方で、畳や炬燵、卓袱台といった床坐ならではのアイテムに対する特別な愛着をもつ若者がいたりもする。

ある学生は純日本建築だった祖父母の家が改装されて、畳の部屋がなくなったときに、言いようのない寂しさを感じたという。家族が集まる居間にはフローリングにソファが置かれ、大型のテレビをみんなで囲む風景となった。ところがある年の冬に祖父母の家を訪ねてみると、居間の卓袱台が炬燵に変わっていた。おじいちゃんに「どうしてこうしたの?」と尋ねてみると、「この方が落ち着くからだ」ということらしい。するとソファには誰もすわらなくなってしまって、炬燵に入ったときに背をあずける「背もたれ」へと役割を転じてしまったということである。

文化学園大学の沢田知子教授の調査によれば、こうした事例は、この学生のケースに限らず、多くの家庭で見られるようだ(『ユカ坐・イス坐』住まいの図書館出版局)。

家族で炬燵を囲む風景は、一昔前まではお茶の間の定番でもあった。だが、たとえばフローリングに寝っ転がったときに、スリッパが眼の前にあったりするのはあまり気持ちいいものではないらしく、やはり「床坐=畳=沓脱ぎ=炬燵」というのはセットでなければならない、というのが先の学生が実感として覚えた結論であった。見た目のキレイさや目新しさに比べて、からだが感じる

「住み心地」や「落ち着き」は、インテリア雑誌やショールームの店頭ではなかなか判断がしづらい。古来培われてきた風習のなかには、こうした生活上の知恵がたくさん隠されていて、伝統的な「和」の住まい方のノウハウは、まさに無形の文化遺産であることがわかる。

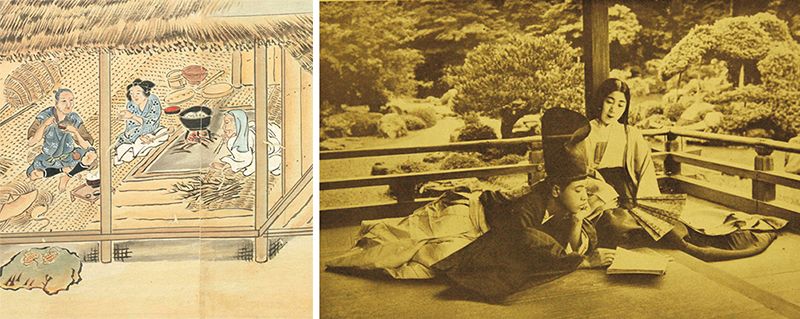

「中古風俗繪捲」より、芝居を見るために坐る老若男女の姿。(国立国会図書館蔵)

「座」は最小限の空間

そもそも「座」という字は「空間」を意味する。学術的には「坐」の方が「坐禅」や「坐法」といった「すわる行為」をあらわすのに対して、そこにマダレがかぶさって「座」となると「すわる場所」や「空間」「劇場」「共同体」などをあらわす約束事となっている。つまり何もない空間に、藺草を編んだ筵でも敷けば、その「座」は人の居場所を示す「空間」となる。その四方に細い柱を立てて、それぞれに注連縄を結べば、そこは眼に見えない神々を宿すことのできる「聖域」にもなる。「座」と「柱」と「屋根」とで構成されるこの最小限の空間は、日本建築の基礎にもなっていて、それは貧しい庶民の草庵(図①)から、宮中の涼殿(図②)のような最高格式までが、同じひとつの様式で結ばれている。つまり日本における空間は、室内を壁で囲んで外界から隔てることによって生まれるのではなく、人の居場所を「座」や「縁」で仕切る記号的な操作によって設えられるのだ。

何もない所に「座」を占めることで発生する空間は、日本における建築の起源でもある。この考え方を発展させたのは中世の禅宗で、「只管坐る」ということを修行の根本に据えて、瞑想時の澄んだ静けさを生活の全体にまで敷衍させようとした。

私たちが「日本文化」と聞いて連想床坐の郷愁「座」は最小限の空間「するもののほとんどは、この頃に基礎が定まったものだ。たとえば坐るときの「座蒲団」の敷き方や、右手でお箸を持ち、左手で茶碗を持つ「食事の作法」、「坐って半畳、寝て一畳」に収まる「畳の寸法」から、空間を構成する「柱」、「天井」、「長なげし押」などの寸法的なバランスに至るまで、すべて「坐」、つまり坐った時の視線の高さや所作のしやすさ、感覚的な心地よさを基準に秩序立てられている。

「座がなごむ」「座がくつろぐ」「座が乱れる」「座が荒れる」というように、眼に見えない空気感を「座」という一文字であらわす古来の成語は、「如何に坐るか」という作法の種別によって、人と世界との関わり方が定まることを伝えている。

左:図①「鏡男絵巻」に見る庶民の家。(国立国会図書館蔵)/右:図②『日本風俗写真大観』より貴人の涼殿。

「正坐」はいつから〝正しく〞なったか?

「和室ではどのように坐るべきか?」と問うと、多くの人は「正坐」と答えるだろうが、江戸時代には「正坐」という言葉はほとんど使用されず、「端坐」「かしこまる」「つくばう」などと言われていた。それらの名称には身分の高い人に対して遜り、服従を示す意味合いが含まれていて、「正坐」が「正しい」と誰もが考えるようになったのは、学校教育の普及する近代以降のことなのである。

中世にまで歴史を遡ると、「正坐」ですわっている人が絵巻のなかに登場することは極めて少なくなって、女性でも「立て膝」や「胡坐」でゆったりと坐っている(図③)。もっともこの頃はキモノの身幅が今よりも広くできていて、膝を立てても開いても脚が露出しないだけのゆったりしたつくりになっていた。千家茶道を大成した利休の肖像画(図④)を見てみても、膝を大きく横に開いていて、よく見ると股間の前に足先を出している。もちろんこの坐り方は「正坐」ではない。

中世の男性たちは、身分が高くなるほど膝を横に大きく開く坐り方をしていて、しかも「胡坐」のようには足を組まずに、足の裏を股間の前に合わせるようにして坐っている様子が数多く確認できる(図⑤)。研究者の間ではこの坐り方を「楽坐」と呼ぶことがあったが、実際にやってみると少しも楽ではない。よほど股関節の柔軟性がなければ後ろにひっくり返ってしまう。

ある日、知人の能楽師にこの坐り方について尋ねてみると、子どもの頃から床坐の生活をしていた中世の人々は、現代人よりも遥かに股関節が柔らかくて、「こうした坐り方を苦もなくできたのでしょう」と言って、眼の前で同じ坐り方を実践して見せてくれた。

この坐り方は、天皇はじめ公家や上級武士など、身分の高い男性にのみ見られる坐り方で、「胡坐(図⑥)」よりもかなり横幅が大きく広がる。それとバランスを取るように高烏帽子をつけると自分の存在を実際よりもだいぶ大きく見せることができる。こうした末広がりの存在感が、男性たちのステイタスのようになっていたことが、坐り方から推察されるのだが、それは、身を縮めて封建君主に服従することが美徳とされた近世以降の価値観とは、大きく異なる美意識が垣間見えるようである。

左:図③「東福門院入内図屏風」に描かれた女性たち。(三井 記念美術館蔵)/右:図④「千宗易(利休)像」。利休と同時代に生きた長谷川等伯画の模写。(国立国会図書館蔵)

左:図⑤足を大きく開いた「上杉重房坐像」(明月院蔵)/右:図⑥「慕帰絵々詞」より、下級侍。(国立国会図書館蔵)

なぜ「脇息」が使われなくなったのか

現代ではとかく無作法とされる「立て膝坐り」は、平安時代から江戸時代にかけて、男女を問わずもっとも多用された坐り方のひとつである。貴族が歌を詠むときの正式な坐り方は、右膝を立てて短冊を置き、筆を走らせる作法となっていて、膝を文台代わりに用いるこの坐り方は「歌膝」とも呼ばれた(図⑦)。「脇息」を用いてくつろぐときにも、「歌膝」同様の「立て膝」で、脇にもたれるのが一般的である(図⑧)。「脇息」にもたれるのにも一応作法があって、立てた膝と反対側に肘を置くのが決まりとなっている(図⑨⑩)。例外は中・近世の絵巻のなかにはほとんど見つけることができない。片膝を立てて「脇息」を用いると、からだの左右が非対称になって、もたれてもバランスが取れる仕組みになっている。

ところが「正坐」や「胡坐」といった左右対称の坐り方で「脇息」にもたれてしまうと、腰まわりに捻れが生じてキモノが着崩れてしまう。近代以降、「正坐」が唯一の「正しい坐」とされてから、「立て膝」が無作法と見なされるようになったことで、本来「立て膝」で用いる「脇息」も、次第に使われることがなくなっていったのではないか、と筆者は推察している。

たしかに「正坐」は見た目に端正で、腰への負担も少なく、男女ともにできる良い坐り方である。しかし「これこそが正しい」という基準が一度定まってしまうと、「それ以外の坐り方は正しくない」「無作法である」という風に、暗黙のうちにもイメージが連鎖してしまう。かつては「胡坐」も「立て膝」も有用な作法とされていて、それなりに美しく見える着衣の工夫などもあった。そうした古代・中世の感覚を正しく思い起こすことができれば、とかく窮屈に思われがちな床坐文化も、だいぶ敷居が低くなるのかも知れない。

左:図⑦「職人尽歌合」より、白拍子。/右:図⑧「慕帰絵々詞」の脇息を使う僧。(2点とも国立国会図書館蔵))

左:図⑨「春日権現験記」より脇息にもたれる貴人(藤原道長)。/右:図⑩「源氏物語」より、脇息で文字を書く光源氏。(2点とも国立国会図書館蔵)

床坐で楽に坐るには

古来日本人は「坐る」ということに強いこだわりをもって自分たちの文化を築き上げてきた。歴史の所々で中国やオランダから椅子が渡来したこともあったのだが、庶民一般にまでは普及することなく、あくまで床坐が生活の基準になってきた。なぜか? と問うと、これには宗教的な理由が根強くあるようで、たとえばお釈迦様が悟りを開いた時に、菩提樹の下で只管坐っていたり、弘法大師の最晩年も坐禅三昧のうちに入滅している。坐を調えることに並々ならぬ敬意と愛着をもっていた仏教が、日本古来の神道とも習合しながら生活様式の基礎を築いてきたことは、日本人の坐への愛着と深く関係しているだろう。

「坐」という言葉は、サンスクリット語では「アサナ」といって、いま流行しているヨガのポーズのことを指している。ちなみに坐禅の「結跏趺坐」は「パドマ・アサナ(蓮華坐)」といってヨガのなかでももっとも大事にされてきた「アサナ」のひとつである。初心者がいきなりこのポーズをしたら辛いかも知れないが、多種多様なポーズの練習は、必要な関節の柔軟性を養って、最終的には楽に坐って心地よい瞑想状態に入るための基礎訓練に位置づくものである。

床坐の習慣が失われてから、坐ることがストレスになる場合も多々あるが、ストレッチの要領で毎日少しずつ実践していると、床坐に必要な柔軟性を取り戻すことは誰にでもできる。こうした生活上の基本技術は家庭や学校教育の早い段階で身につけたいところだが、その気になりさえすれば、年を取ってからでも遅いということは決してない。

矢田部英正(やたべ・ひでまさ)

日本身体文化研究所主宰。体育学修士、被服環境学博士。身体技法研究が専門。『たたずまいの美学―日本人の身体技法』(中公文庫)、『日本人の坐り方』(集英社新書)など著書多数。

この記事へのコメントはありません。