庭師の植物誌

大阪・千早赤阪村“山燈花”にて

ふと見た花に心に留まった時、

花は自分と向き合う心の鏡ともなり得ます。

作庭家の古川三盛さんに、

花々が織りなす山野の風景から、

庭の在りようまでを綴っていただきました。

文=古川三盛 写真=西川公朗

アジサイ

子どもの頃、梅雨のわずかな晴れ間が待ちきれず、外へ飛び出しては重く垂れ下がったアジサイに、路地の行く手を阻まれた。少しでも揺らそうものなら、続けざまにたっぷりの雨水が降り注ぐ。棒切れをもってチャンバラ相手に打ち払えば、花は無残に散り、いかにも遣られた、と言わんばかり、花首を落とす。

大きいだけで、色合いはもうひとつはっきりせず、子ども心に、花らしさが感じられなかったアジサイ。梅雨の時期、いつまでもじめじめと咲き続け、白から青、青から赤と知らぬ間に色目が変わる。そのため移り気な女性を「あじさい娘」と評することは、まあまあの歳になって知った。

ところが近年、これほど見直された花はなかった。それまでのアジサイは、本アジサイと呼ばれ、子どもの頭くらいはある大輪だったが、現在、人気を呼んでいる多種多様なアジサイ(姫アジサイ、額アジサイ、山アジサイ、あるいは改良された西洋アジサイ……)とは興を異にするものの、三、四十年前から急激に人気を呼び始めた。古典的なサクラやウメ、ボタン、シャクナゲ、ハナショウブ、ハギ、モミジなどの名所は全国に見られたが、当時、鎌倉の明月院がアジサイ寺として知られていただけで、それがあれよあれよと各地に名勝地が出現し、人気も上昇するばかり。京都府福知山市の観音寺、奈良県大和郡山市の矢田寺などは、当時の代表であろうが、かつて何もなかった寺院にアジサイを数株植えただけで、人が来るようになった話も聞いた。そしてそんな最中、シーボルトの図録に記載されていながら、実物の見られない幻のアジサイ・シチダンカ(七段花)が六甲山中で発見され、アジサイ人気はいよいよ高まった。

アジサイの盛りは梅雨時の農繁期。花見などといって暇をもてあましては、世間に申し訳ない気持ちがあったかもしれない。しかし近年、生活が豊かになるにつれ、そのような気遣いは徐々に薄れていった。七月ともなればやはり涼を求めての海や山であろうが、六月ならまだまだ花見遊行に心は誘われる。それまでの大和心を歌った古典的な花たちのように、あわれに散りゆくことのないアジサイ。冬が去り、いよいよ春爛漫といった心騒ぐこともなければ、モミジのような深まりゆく静寂もない。ただ現実に咲き続けるのみ。しかしその時その時に漂う、花の白とも青とも紫とも定まらない色香は、時には造花のような、時にはドライフラワーのような、それでいて確かに見せる多様な色目は精彩で妖艶である。決して「あじさい娘」などと呼べる花ではなかった。

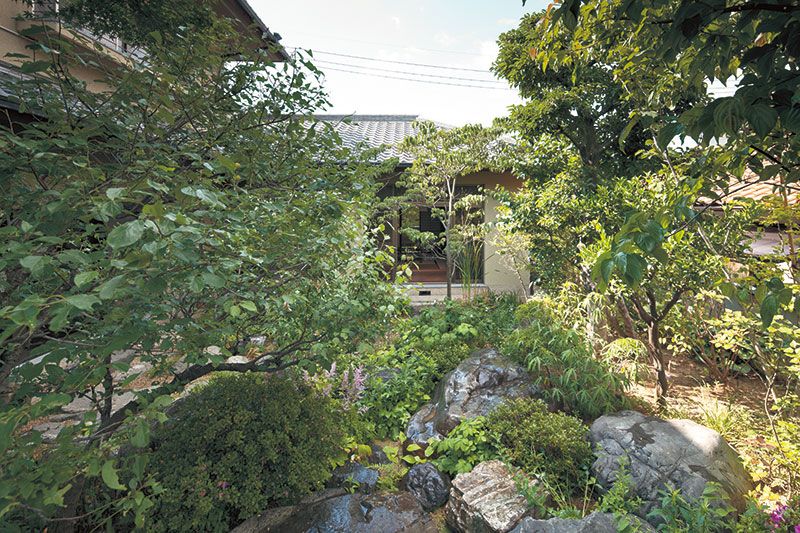

左/アジサイはなぜあのような大きな花をつけるようになったのか。それはもちろんだてに大きくなったわけではない。梅雨時の雨を知り、それをたっぷり含ませれば身は重くなり花房が地面と接着する。そのことにより取り木として根が降り、新しい株が生まれる。ボタンなども同じかと思われるが、時節を知っての知恵には驚かされる。右/アジサイが咲き誇る千早赤阪村のギャラリー・レストラン「山燈花(さんとうか)」入り口。水鉢にアジサイが浮かぶ中、メダカも泳ぐ。

もうずいぶん昔の話になるが、女優・山田五十鈴のインタビューで、彼女の私室がラジオで放送されたことがあった。三味線や鏡台、それにファンから贈られた五十個の鈴がアレンジされた逸品など、しつらえの説明がなされる中、|あじさいや 山田五十鈴という女|という色紙の句が紹介された。贈呈者はすでに故人となっていた新派の名優、花柳章太郎。五十鈴自身この句がお気に入りで、だからこそその場に準備していたのだと思われるが、私もそれを耳にした瞬間、おやっとするものを感じた。章太郎はこの時、どんなアジサイを見てのことだったのか。あの野暮なアジサイではおそらくなかったであろう。山アジサイ系、もしかしたらエゾアジサイ、ユキアジサイ系の青。乾いているようでもあり、それでいてしめやかにみずみずしさを漂わす額型のもの、その装飾花を四つ五つと数えたくなるような、可愛らしさもしのばせる花であったろう。アジサイと山田五十鈴という人の名を並べただけで、技巧はないといってよい俳句だが、五十鈴が大女優であったそれだけにこの句のアジサイが意味するものは大きかった。

章太郎は女形を得意とする名優だったことは言うまでもない。女形は、女性以上の女性が真に演じられなければ、単なる代役に過ぎまい。彼はどんなに芸を磨こうと、真の女性に敵わぬ闇のあることを知っていた。女性を知り尽くし、凌駕することはできても、どうしても知り得ない闇の中の一点。それは子宮でしか表現できない闇の乾きといってよいかもしれないもの。しかし、その闇をもつことは、女にはなれても女形ではなくなることも知っていた。

サクラ、ウメ、フジ、アヤメ…… といった諸々の花たちのイメージを、女性となって表現するには、女優以上に彼は巧みであったはずだが、子宮でしか表現できない闇の一点。それが五十鈴の芸の中に凛然とあり、アジサイにそれと同じ闇を見たのだと思う。観察された女性ではなく、唯物的な女性そのものから、一度は何かを見てみたい、という女形の刹那、それは永遠の果ての幻ではあっても。

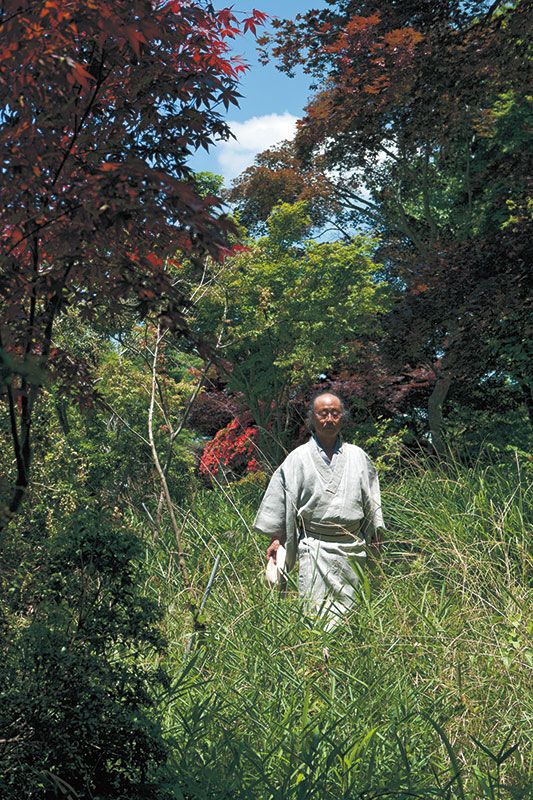

手つかずの自然が残る、「山燈花」の敷地内を散策する。カワラナデシコやタンポポなどの野花の、楚々とした、時には力強い表情に目が留まることも。

女形が、女性の突き詰めた観察者であるとすれば、庭師は自然そのものの突き詰めた観察者でなくてはなるまい。とらえる世界は違っても、その対象の何かを表現するにおいては、どのジャンルも同じで、単なる模倣では寂しい。どんなに小規模であろうと、単純であろうと、大自然が凌駕できていなければ、名庭とは呼べない。有名な竜庵寺方丈や円通寺、妙心寺東海庵中坪、西芳寺洪隠山……など、私が述べるまでもないが、もちろん名人、達人の成した世界。

唯物的で確かではあっても、それとかかわる男性(異性)がいなければ、女性の存在が失われるように、大自然もそれとかかわる人間がいなくなれば存在は消える。女性の中の絶対的な闇の一点。その非情に触れたい、と思う瞬間が女形にあるとするなら、庭師も観察者ではなく、唯あるだけの物、摂理に従うだけの水や空気、その流れ。露出した壁岩、その風化。あるいは夜空の輝きとなって、その非情な大自然の闇に潜んでみたいと思う瞬間がある。西行も芭蕉も山頭火も、あるいは良寛も、自然のその非情な闇に身を置くための漂泊であったとすれば、最後は観察者としての人間を捨てなければならなかった。もちろんその時の自然を、一瞬たりとも彼らは認識する由をもたなかったのだが。

「山燈花」のご主人が育てているソバ畑。一面に白いソバの花が咲く。

山燈花

大阪府南河内郡千早赤阪村中津原381

☎0721-72-1814

営業11:00~随時(季節により変更あり)

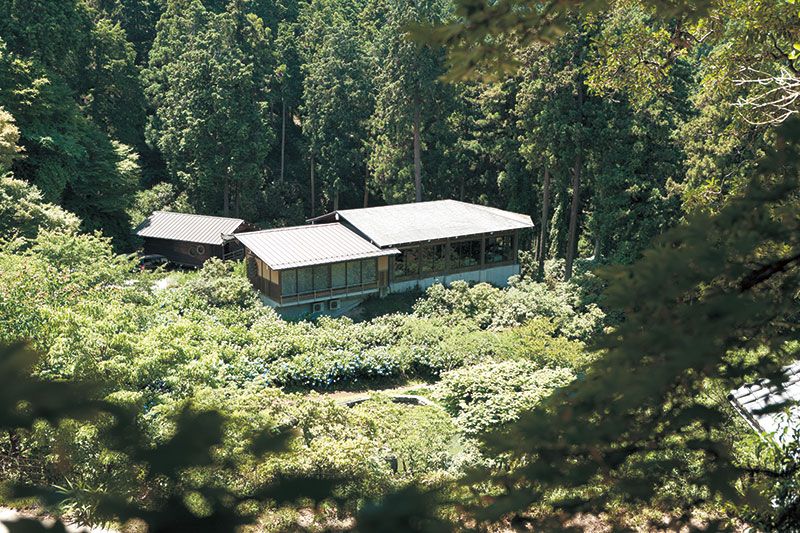

レストラン「山燈花」は大阪府でただ一つの村、千早赤坂村の山中にあり、この地域の旧家・井関家の経営。今年ですでに23年目、4月のシャクナゲに続き、6月のアジサイがメインだが、広い敷地全体に多種多様な花々が野生化し、思わぬ処に迷い込んだ、といった感がある。ぶらぶら歩けばツバキに始まりサンシュユやローバイといった早春の花から、スミレ、タンポポ、ショウジョウバカマ、山ユリ、ササユリ、ギボシ、カンゾウ、そして秋の紅葉と限りない。ソバ畑も奥に広がり、頼めばご亭主自ら、ソバ打ちをしてくれる。以前、アジサイ園のランキングというのがあったが、ここ山燈花は3位に入るほどの見事さ。ちなみに1位は岩手県一関市の「みちのくあじさい園」、2位は矢田寺。品種もそろいその素晴らしさは、この地に来てみるしかあるまい。瓦葺き入母屋の古い佇まいが遠くからも眺められ、一時代前の懐かしい風景が今なお保たれている。

K邸の庭

自分の庭作りを問われることがよくある。素っ気ないかもしれないが、冷蔵庫の残り物で、夕飯を拵えるようなものだ、と説明する。最初から献立があり、それに必要な食材を買い揃え、レシピ通りに作られる夕飯も、悪いわけではないが、そのような家庭料理とも言えないぜいたくな食事が、毎日続いたのでは作る方も食べる方も気が重い。それより今日は何を作ろうと思いつつ、冷蔵庫を開けてから考え、昨日、一昨日のこれとこれが残っていることくらいから始まり、それなりの料理が浮かび上がる。それなりの工夫は必要だが、定まった料理名のない、奇妙だがおいしい料理。複雑だがまあまあ食べられる料理ができ上がれば、満足感もあながちではない。

……しかし、といってそれが上手にまとまったとしても、同じものは二度とできない。場合によっては、何日も前の残り物から拵えなければならないかもしれないからだ。それ故に、その時に生まれた夕飯はまさに腕しだいの一期一会。

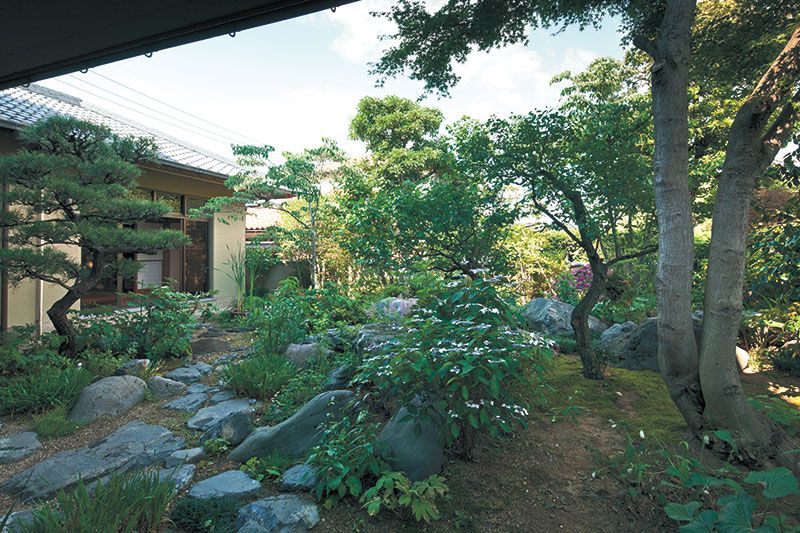

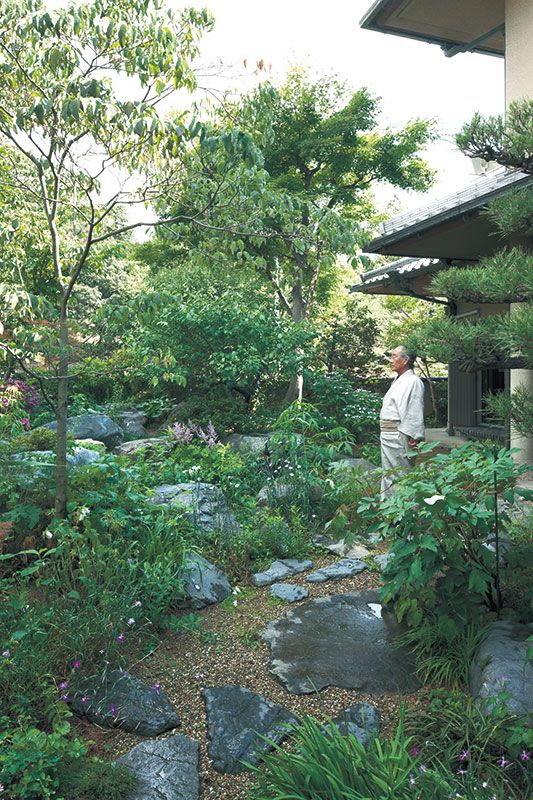

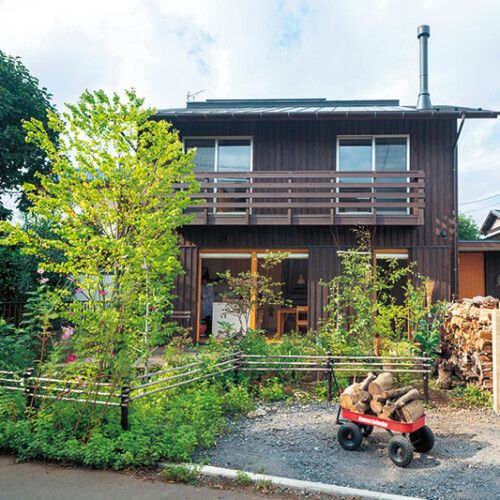

K邸の座敷から庭を眺める。それまでの石を新たに置きかえた自然な石組と、それらを覆う野の花たち。

図面などといったものがまずあり、大層な段取り、構想のもとで庭作りは始まると思われがちだが、ことさらな材料を吟味し、それを現場に持ち込むだけでも気は重く費用は膨らむ。それよりそこらに転がっている材料、場合によっては無用に積み上げられた廃材などが生かせれば、一石二鳥どころか庭は深い意味合いを持つ。そして残り物の夕飯と同じように、二度と真似のできない独自の庭が生まれる。

K邸の庭もそれに近い形で作られた。もともと庭としてあったものだが、敷地の広さに対して石が立派で、冷蔵庫の残り物とは言えない高級食材が揃っていた。

石が大きいと庭はダイナミックになる反面、その大きさに人の目は奪われ、大切な庭全体の広がりや構成が薄れてしまう。大きな石はその大きさと格闘しなければならないわけだが、さいわいにも四車線の広い道を挟んだ向こうに、自然のままの大公園が鎮座し、その公園に大石のけたたましさを幾分なりとも静めてもらえた。庭樹と公園が一体化し、地続きに見えるようになったらしめたもの。季節が来れば公園の新緑もK邸の新緑も同時だし、モミジの紅葉も同時で季節季節の様変わりは、ただならぬ規模で押し寄せてくる。そして夏はその深い緑の中、草花たちは庭石の大きさなど関係なしに思い思いに生い

茂り、自然まかせの花園と変わる。アヤメ、ナデシコ、オミナエシ、ワレモコウ、キキョウ、ススキ……。

どの家庭も冷蔵庫の残り物で夕飯を献立てるということは普通であろう。庭も日常のもの。ことさら格式ばらず、あるがままを装うくらいの方が気楽でよい。そしてあるがままに季節の移ろいを感じられる。

左/玄関まわり。かつての樹木が石化した珪化木(けいかぼく)と大きな挽き臼。楚々としたカワラナデシコとキンミズヒキが足元を飾る。右/高い樹木の向こうには、公園の緑が広がる。庭と一体のように見えるのが狙いだった。

大阪・K邸の庭

公園側の擁壁から、住宅に向かって

庭を見通す。

暮れのローバイの後を受けて春一番とも言えるマンサク・サンシュユ・レンギョウと黄色の花が続いた後、紅白の梅が春を語り始める。その後はユキヤナギ・コデマリ・クチナシと白い花に混りボタン・シャクヤク・アヤメなどの一連の紫の花たち。そして夏の赤いモミジアオイ・サルスベリへと続く。押し寄せてはまた押し寄せる花に追われ、咲き終った花をしのぶ毎日。「もしかしたら明日あの花が……」と思うと、目覚めも落ちつかない。

古川三盛(ふるかわ・みつもり)

1943年福岡県生まれ。鹿児島大学卒業。関西で森蘊氏に師事。観心寺(大阪・河内長野/小誌44号)、延命寺(大阪・河内長野)、天上寺(兵庫・神戸)、法楽寺、全興寺(大阪)、矢田寺・北僧房・大門坊(奈良・大和郡山)、中宮寺(奈良・斑鳩)、観音寺(京都・福知山)、寂庵(京都)、金峯山寺(奈良・吉野)、新大佛寺(三重・伊賀)、浄教寺、重文・今西家書院(奈良)など、多くの寺社や個人宅とかかわる。著書に『庭の憂』(善本社)がある。

この記事へのコメントはありません。