近くに住んで支え合う「近居」で生まれる家族とまちの新しい関係

近くに住んで支え合う

「近居」で生まれる家族とまちの新しい関係

親・子ども・孫たちがちょうどいい距離感で、

互いの暮らしを尊重しながら住まう「近居」。

これからの家族・まちのあり方にどのような変化をもたらすのか。

建築計画やまちづくりの専門家に話を聞きました。

談=大月敏雄(東京大学建築学専攻教授) イラスト=たけなみゆうこ

私は、妻の父母(つまり、義理の父母)と近くに住み、お互いに行き来しながら生活をするようになって、10年ほど経ちます。近ごろの子育て世代でも、親と同居はしないものの、近いところに住んでお互いに生活の手助けをしたり、孫の面倒を見てもらったりする人が増えているようです。こういった現象は「近居」と呼ばれ、これまでの同居に代わり、現代の家族の暮らし方として広がっています。

私の実体験以外でも、さまざまな場所・形態の住まい手へ行ったインタビュー調査のなかで、近居が多くの場所で起きているのを目の当たりにしてきました。では、そもそも何をもって「近居」とするのでしょう。

近居の捉え方は

人それぞれ

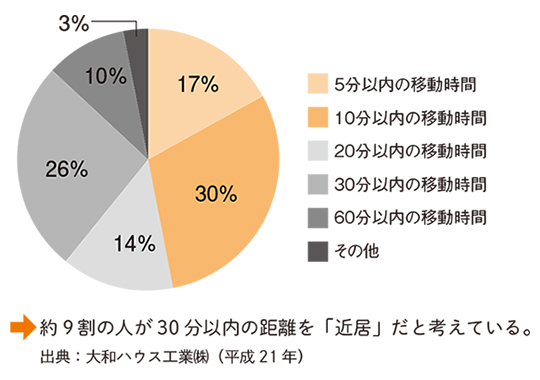

実のところ、近居には明確な定義がありません。10年前の国土交通省の調査では、「住居は異なるものの、日常的な往来ができる範囲に居住すること。また、車・電車で1時間以内の範囲まで」とされています。けれども、このおおまかな定義が現代の一般的な認識に当てはまるかは疑問です。割合としては非常にまちまちですが、概ね移動時間30分以内の距離に住むことを近居と考える人が多いよう(図1)。もしかすると、時間よりもそれぞれにとって精神的に安心できる距離ということが大事なのかもしれません

図1 一般生活者が考える「近居」はどのくらいの距離なのか

自然現象としての近居

実態として、「近居」はどのようなかたちで行われているのでしょうか。

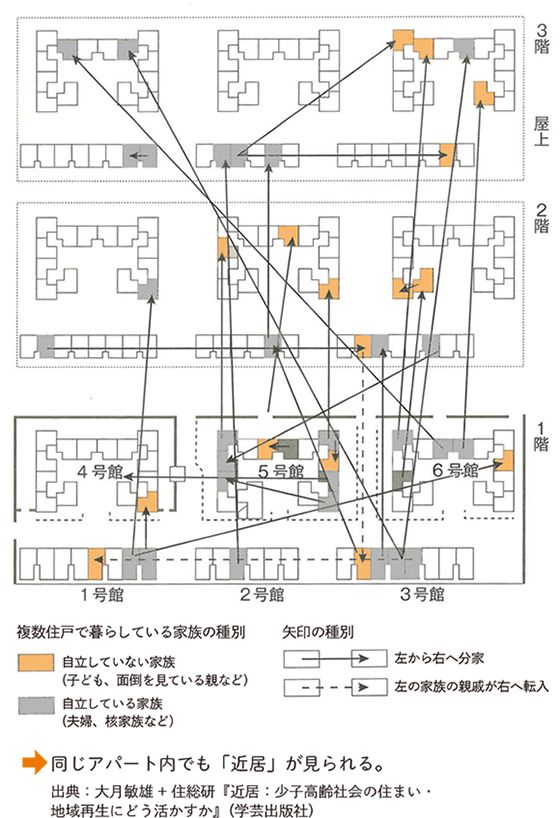

大正~昭和時代にかけて建てられた集合住宅・同潤会アパートの居住調査をしたことがあるのですが、そこでは親族同士がいくつかの住戸を所有し、同じアパート内に点在して住んでいました(図2)。公団住宅や郊外の戸建て住宅地でも、近くの家を買ったり借りたりして、家族が集まって住んでいるという現象が見られました。極めつきは都心のあるタワーマンション。アンケートをとると、同じ棟内に親戚がいると答えた住戸が、全体の5分の1ほど存在したということもありました。毎日一緒にいるわけではないですが、何かあったら集まる、行ったり来たりして助け合うといったことがどの場所でも自然発生的に起きているのです。

家族が助け合いながら暮らすという意味では、同居という選択肢もありえますが、なぜ同居ではなく「近居」なのでしょうか。

図2 同潤会柳島アパートでの複数住戸使用の様子

家族のかたちは

もはや同居だけでない

私自身、現代都市家族においては、もはや同居は難しいだろうと強く感じます。その理由としては、主に戦後の教育改革が挙げられます。それまでの家父長制では、子は親に、妻は夫に従うのが当たり前でした。しかし、戦後は自由主義が進展し、個人の尊厳が重んじられるようになりました。そしてそういった戦後教育を受けてきた姑は、自分と同じような思いを嫁にさせたくないと考えるようになり、嫁姑問題を避けるために、同居自体を積極的に望まなくなっている傾向にあります。しかもそれは子育て世代(以下、子世代)のみならず、その親にあたる世代(以下、親世代)のどちらにも見られる点が、現代の世相を表していると言えます。

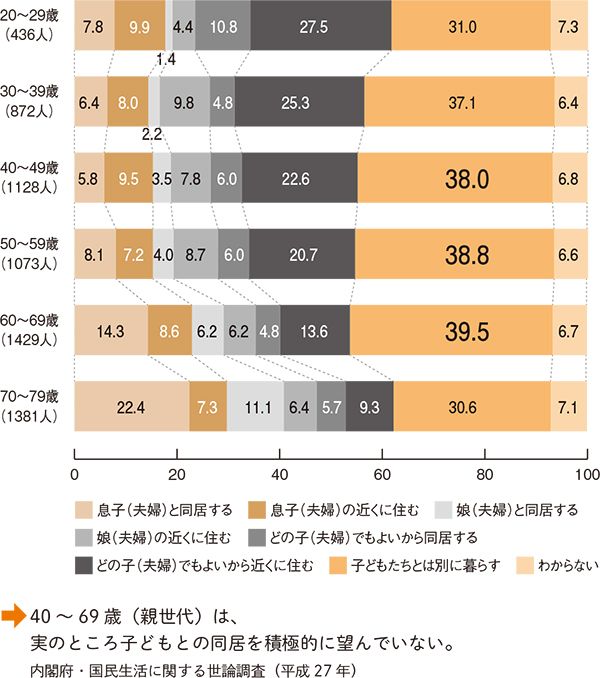

一般的に子どもや孫と一緒に暮らしたがるのは親世代のほうが多いイメージがあります。ところが、年代別で見てみると、老後に「子どもたちとは別に暮らす」ことを望む割合は、親世代にあたる40~69歳で最も多くなっているのです(図3)。

親世代は寿命も延びて、まだまだ健康で元気。私もふだん、自分より年上の団塊世代の方たちと会っても、皆エネルギッシュで老人という印象をまったく受けません。子どもや孫には会いたいし面倒も見たいが、それはたまにできれば十分なのです。

図3 老後は誰とどのように暮らすのがよいか

祖父母である以前に個人としても自分の残りの人生を楽しみたいという人が増えているのかもしれません。

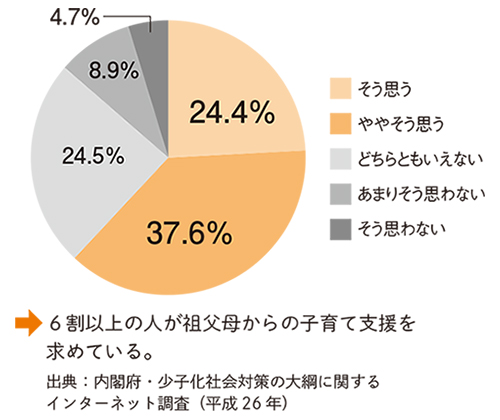

一方、子世代では共働きの家庭が多く、子育てにおいて手助けを必要としています。保育園に預けたくても、なかなか入れないのが現状。子育て世代を対象に行った国勢調査でも、祖父母から子育て支援を得られることによって、「安心して子育てをできるようになると思う」という割合は6割程度とかなり高くなっています(図4)。たしかに、一つ屋根の下に暮らす同居だと、日々助け合いながら生活することはできます。

しかしその反面、家事や家計などの負担、プライベートな時間を確保しづらいといった、双方にとってのデメリットも多いのです。適度な距離でお互いの生活バランスを保ちつつも、何かあったときにはいつでも駆けつけられる近居は、安心感もあります。そういったことを考慮すると、「近居」は親・子世代どちらにとってもメリットがあるのではないでしょうか。

このように、家族・親族同士が比較的近くに住んで、助け合いながら暮らしているケースは、たしかに近年顕著です。ところが、私たち人間は集団で生活する生き物なので、実はこのような現象は今に始まったことではないのです。

図4 祖父母などからの手助けによって、安心して子育てができるようになるか

家という“箱”に

押し込められた家族

「近居」はどのようにして生まれたのでしょうか。その背景には、国が生活実態にともなわない住宅政策を進めてきたことがあります。

明治時代から始まった日本の産業革命にともなって、都市への人口集中が進み、それを受け入れるために場当たり的に大量の住宅が建てられました。そうしてできた住宅群はたちまちスラム化し、都市の住宅問題へと発展。こういった問題を解決すべく掲げられた住宅政策は、“一世帯一住戸”を軸にしながら、戦後の住宅不足が解消するまで続けられました。

そもそも日本においては、“親族”や“世帯”は法的な定義づけがありますが、実は“家族”については明確に定められていません。“親族”は血縁関係に基づき、“世帯”は同居と同一生計に基づくとされます。しかしながら、“家族”については文化や経験などによって捉え方はさまざまで、定義すること自体が難しい。したがって、住宅政策においては、“世帯”を対象に住宅を供給する、すなわち、家族を一つひとつ「住宅」という名のパッケージに収めて住宅問題を解決するという方法を、戦後からずっと続けてきたのです。

つまり、近代において供給される住宅は“家族を収容する箱”とも言えます。こうしてそれまでの大家族は散り散りになり、多くの核家族が文化や経験などによって捉え方はさまざまで、定義すること自体が難しい。したがって、住宅政策においては、“世帯”を対象に住宅を供給する、すなわち、家族を一つひとつ「住宅」という名のパッケージに収めて住宅問題を解決するという方法を、戦後からずっと続けてきたのです。

つまり、近代において供給される住宅は“家族を収容する箱”とも言えます。こうしてそれまでの大家族は散り散りになり、多くの核家族が生まれました。このように、住宅政策のなかで家族の絆やつながりはまったくと言っていいほど考慮されず、住宅供給問題とは切り離して捉えられてきました。そして、その考え方はいまだに根強く残っています。

変わる家族像、

まちにも多様性を

同居よりも「近居」のほうが、現代人の生活スタイルに合っていることはその実態が示しているでしょう。しかしながら、近居がすべての住宅問題や家族にまつわる問題を解決しうるわけではない、ということは強調しておきたいと思います。あくまでも、「近居」をしたいと思っている人が「近居」できる環境をつくることが大切なのです。

従来の住宅政策では、特定の一つの世代のみを対象に住宅供給をしてきました。これは、空き家問題やまちの空洞化を引き起こす原因にもなっています。たとえば、子育て世代向けの団地のまわりには、その世代に合った店やサービスが普及します。

しかし、子育てを終えてしまえばもうそのまちは住みにくくなって、人はどんどん離れていってしまいます。反対に、高齢者がたくさん住んでいる地域は、同じ理由から若い世代にとっては住みづらい場合も。このように画一的で、住む世代を限定してしまうようなまちは、いいまちとは言えないと思います。

ところで、岩手県のニュータウンにおける居住者への調査ではこんなことがありました。戸建て住宅ばかりが並んでいるニュータウンのまわりに、小さなアパートが点在していて、調査してみると、そこでは母子家庭の割合が多かったのです。今は日本のカップルの3組に1組は離婚する時代で、それだけ家族が多様化しているとも言えます。その受け皿としてのまちも、多様化するのは当然のことなのです。

離婚・未婚・晩婚の増加、少子高齢化などによって、家族のかたちは変化してきました(図5)。多様化している家族と生活スタイルに合ったまちが、これからも住み継がれていくまちなのかもしれません。

できることならば住み慣れたまちで、人生のさまざまな場面に応じて家を住み替えたいもの。いろいろな家族と住宅のかたちがあり、近居もできるし同居もできる。そんな選択肢の多いまちこそ、現代の多様な家族のかたちを支えてくれるのではないでしょうか。

大月敏雄(おおつき・としお)

1967年福岡県生まれ。東京大学大学院工学系研究科建築学専攻教授。建築計画・ハウジング・住宅地計画を専門とする。著書に『集合住宅の時間』(王国社)、『近居: 少子高齢社会の住まい・地域再生にどう活かすか』(学芸出版社)など。

この記事へのコメントはありません。