先人の知恵を守り継ぐ-森野旧薬園と大宇陀を訪ねて

薬園創始者

森野賽郭の情熱

さて時代は下って戦国時代、森野家初代は吉野郡下市で葛粉製造業を創始。七代目貞康に至って、葛晒に最適な良質の地下水と寒冷な気候を求めて大宇陀に移住した。その後、江戸前期の大宇陀は宇陀松山藩城下町から幕府天領となり、伊勢街道沿いに薬種屋や薬問屋など、薬関係の店が軒を連ねる薬の町としてますます賑わう。そんな大宇陀の風土に感化されてか、十代藤助通貞(賽郭)は若い頃から家業や農業の傍ら、薬草木を好んで栽培、研究に励んでいた。

時の八代将軍吉宗は、輸入品の国産化を奨励。輸入に依存していた生薬も国内で確保するため、輸入種苗や国産薬草の栽培に力を入れたほか、各地に採薬使を派遣し、新たな薬草の発見や栽培に努めた。採薬使の植村左平次もその一人で、生涯に全国各地86回もの採薬の旅に出て、各地の農民たちと情報交換し薬草見分を行ったという。1729年、南都代官の推薦を受けた賽郭は、近畿一円の深山を巡る左平次の旅に御薬草見習として同行。約4カ月の辛苦の旅に協力した功により、同年、幕府の小石川御薬園(現通称 小石川植物園・東京都文京区)から6種の薬草苗を拝領する。自ら採取した薬草に加え、この苗を自宅裏山、古城山の麓に定植したのが森野旧薬園の始まりである。

その後も賽郭は3度にわたって左平次の採薬の旅に同行し、近畿・紀伊半島以外にも、北陸、美濃まで薬草見分を行い、採薬日記を記している。さらに幕府から貴重な薬草苗を下付され、江戸の左平次と情報交換しつつ薬園をさらに拡充。家業では、葛粉・カタクリ粉製造に加え、薬種商にも精を出した。

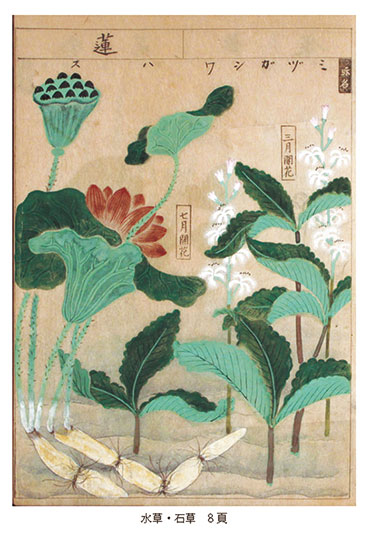

60歳で家督を子の武貞に譲ってからは、薬園内の小高い台地に建てた山荘「桃岳庵」に自適し、薬草研究に励む。かねてより複数の薬草控や目録などを著していたが、その集大成として図録『松山本草』全

10巻をまとめ、900種余りの動植物(うち植物702種)の緻密な彩色絵を遺した。賽郭の没後、家業と合わせて薬園を守り発展させてきた森野家。武貞の嫡子、好徳は、父祖の遺志を継ぐため12の家則をまとめた。そこには、薬園については既存の草木を守り新たな薬草木を増やすこと、農業はすべての土台になるので子どもに農業を手伝わせて薬園管理の技を身につけさせること、先祖の祭祀を怠らないことなどが書かれている。

原色植物画『松山本草』図版は森野藤助通貞(賽郭)の原色植物画『松山本草』による。(出典『森野旧薬園と松山本草 薬草のタイムカプセル(大阪大学総合学術博物館叢書7)』髙橋京子・森野燾子著 大阪大学出版会発行/2012年)

この記事へのコメントはありません。