歴史に学ぶ 障子のデザイン

歴史に学ぶ 障子のデザイン

障子は、自然を暮らしに取り入れてきた

日本人の肌に合った建具です。

私たちになじみ深い存在ですが、

かつては襖や板戸も「障子」と呼ばれ、

今日の「障子」の原型とされる「明かり障子」が

引戸形式で定着したのは鎌倉時代のことでした。

知っているようで知らなかった障子の歴史とデザインの変遷、

そして日本人の自然観との関係を、

建築家の松本昌義さんに解説していただきます。

文=松本昌義 写真=相原 功

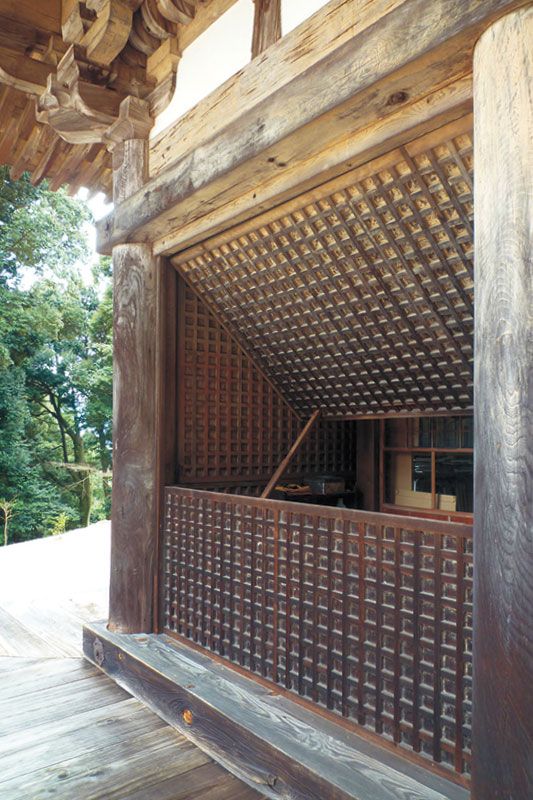

渉成園

漱沈居 渉成園(しょうせいえん)は、池泉回遊式庭園をもつ東本願寺の別邸で、漱沈居(そうちんきょ)は、敷地東側の池に張り出すように建てられた茶室。池に面した障子は引き違いで、開け放つと内外が一体に。(京都府京都市/創建年不明・明治初期再建)

障子の発祥とその変遷

障子の「障」には遮る、隔てるという意味があり、「もの」を添える「子」とあわせて、「遮るものが「障子」という言葉の元々の意味です。寝殿造りと呼ばれる平安時代の貴族の住宅において、部屋として仕切るために柱間にはめ込んだものは「襖障子」、視線を遮るために床に置いたものは「衝立障子」と呼ばれたように、かつて障子という言葉は広義に使われていました。

その一種の「紙張り障子」を略して今日、単に「障子」と呼んでいるものの、原形は平安時代に出現したとされる「明かり障子」です。採光を目的として細い格子を組んだ面の片側に薄い和紙を張り、蔀戸(写真1)の内側に建て込まれていました。

蔀戸は、格子組みの間に板を挟み込んだつくりの外部建具です。室内への採光のためには跳ね上げて吊金具に固定しますが、外部と素通しになってしまうため、冬場は相当に凌ぎ難かったはずです。寒風を防ぎながら採光できる明かり障子は、待望の建具だったに違いありません。

初期の明かり障子は、建具の上から下まで和紙が張られていました。その保護のための蔀戸、次いで舞良戸(写真2)と呼ばれる板戸と組み合わせて引戸として建て込まれるようになるのは、鎌倉時代と推定されています。引戸は、夏場の通風を容易に得るために考案されました。

当初は、柱間の半分を固定式の蔀戸や板壁にして、その内側に舞良戸、障子の順に1本ずつ、片引きで建て込まれましたが、やがて引き違いの舞良戸の内側に片引きの障子を入れる3本引きが定着しました。

写真1/滋賀県湖南市の、善水寺本堂の蔀戸。内開きで、蔀戸としては珍しい形式。写真2/滋賀県大津市の三井寺・光浄院。左手に舞良戸が並ぶ。

(写真提供/三浦清史)

時代が下ると、障子だけでより簡略に内外を仕切るために、雨の掛かりやすい障子の下部を80センチ程度の高さまで舞良戸のつくりとした「腰高障子」が考案され、柱間に引き違いで建て込むようになります。柱間の半分だけからの不均一な採光になる舞良戸と障子による方式を、改善するためでもあったのでしょう。

安土・桃山時代になると、舞良戸は今日の雨戸と同様の板戸に簡略化されて柱の外に追い出され、柱間には障子だけを残すようになります。

さらに、外縁の外側に雨戸を建てるようになって、雨掛かりの不安が少なくなった障子は次第に内部建具として扱えるようになりました。すると、座の生活に腰が高すぎては目障りなため、これを低く抑えた「腰付障子」が生まれました。戦前までの障子は腰付障子が当たり前だったのです。

障子の普及と日本人の自然観

障子は、要求される機能に応じて形を変えながら、紙の生産量が伸びるとともに、次第に一般へと普及しました。江戸時代の初期に一部の裕福な町人の間で使われ始めた障子は、後期になると庶民の間でも使われるようになります。

障子の普及には、和紙の生産ばかりではなく、日本人の空間的な嗜好も大きくかかわっていると思われます。古くから日本人は、和紙を透かしたやわらかな光を美の要素として享受してきました。障子に映る物影は、内にいながら外の気配が感じられるものとして、親しまれています。障子は、自然との融和を望む日本人にとって、肌に合う建具だったのです。

組子の組み方で変わる表情

障子に入る縦横の細い桟は「組子」と呼ばれます。組子は和紙を張る下地になり、周囲の細い枠組みの補強も兼ねていますが、その組み方によって違った表情になるために、昔からさまざまな形状のものが工夫されてきました。

組子の組み方による種類としては、桝目を横長に組んだ「横組障子」が最も一般的で落ち着いた表情になります。戦前までの家族だんらんスペースとしての茶の間に多用された障子です。

昔は、手漉き和紙の寸法に応じて組子を割り付けていました。今では障子全体を1枚で張れる大判の障子紙があるために割り付けは自由にできますが、その原則的な方法は知っておいてよいと思います。

桝目を縦長に組む「竪組障子」(旧安田楠雄邸 参照)は座敷などの格式のある空間に使われることの多い障子です。格式を強く意識する場合は腰付きにして、周囲の枠組みを漆塗りとすることもあります。同様に漆塗りとされる襖の縁との整合性を意識したものでしょう。

旧安田楠雄邸

書院にふさわしい格式を表現した竪組障子。もともとは遊園地・豊島園の創立者として知られる藤田好三郎宅であった近代和風建築。関東大震災直後に安田財閥の安田一族に譲られる。地元住民を中心に保存要望が高まり、現在はi日本ナショナルトラストにより管理・公開されている。(東京都文京区/1918年創建)

組子をより細かく入れたものは総じて「繁組」と呼ばれ、横の組子を多くした「横繁障子」、縦を多くした「竪繁障子」、どちらも密に入れた「本繁障子」の種類があります。繁組にすると硬い表情になるので格式の高い空間に似合いますが、重苦しくならないように、密度の程度に応じて組子を細くします(角屋 扇の間 参照)。

角屋 扇の間

縦横ともに細い組子を密に組んだ障子と、扇をモチーフにした欄間障子。花街の揚屋にふさわしい官能と、前衛性を表現している。(京都府京都市/江戸時代中期創建)

竪繁障子は、縦に細長い組子組みの形状から「柳障子」や「短冊障子」とも呼ばれ、座敷に付属する書院の障子に使われることがあります。(三渓園の臨春閣、住之江の間 参照)書院障子には軽い印象を受ける竪繁障子、その上部の書院欄間には組子を曲げて伝統文様の立沸を表現した「変わり組障子」が入れられて、洒脱な印象を受ける全体構成になっています。

障子には組子の一部をあえて片寄せて組み、組子のリズムの変化を楽しむ「吹き寄せ障子」(江沼神社 長流亭 参照)もあって、格式を嫌う数寄屋建築で好んで使われます。

また、前出の「変わり組障子」は、伝統文様や風景などを組子によって表現したもので、床の間脇の書院に入れる書院障子や欄間障子などに使われることのある手の込んだ障子ですが、伝統工芸的な価値観を別にすれば、やり過ぎは嫌味に感じられることもあるでしょう。障子本来の美しさはシンプルさの中にあり、それがモダンでもあるのです。

三渓園 臨春閣 住之江の間

竪繁と変わり組障子の組み合わせからなる、洒脱な構成。組子の美しさのみならず、外の自然を影で感じさせるのも障子ならでは。臨春閣は紀州徳川家の初代・頼宣が紀州和歌山に建てた別邸といわれ、1915年に三渓園に移築された。(神奈川県横浜市/1649年創建)

江沼神社 長流亭

縦と横、両方の組子に「吹き寄せ」の手法を採用した書院障子。装飾的な書院欄間などにすぐれた技巧が見て取れる。長流亭(ちょうりゅうてい)は、茶人・建築家・作庭家として知られる大名・小堀遠州の作といわれる。大聖寺藩3代藩主・前田利直の休息所として建築された。“長流”は利直の雅号。(石川県加賀市/1709年創建)

光を呼び込み演出する

-さまざまな障子

1枚の紙を通じて光を呼び込み、また、建物の内外に変化のある表情を与えるために、さまざまな工夫が凝らされた障子もあり、そのいくつかの例を紹介します。

障子は火灯窓や丸窓の内側に、一般に引き分けで組み込まれることもあります。この場合、障子を脇に引いたときに完全に窓が現れるよりも窓に障子が少し掛かる、つまり、引き残しができるようにしたほうが粋に見えると言われています。組子の材料には素朴な表情を醸し出すために、まれに竹が使われることもあります(清水寺 蓮乗院古門堂 参照)。

清水寺 蓮乗院古門堂

外の格子に花模様の透かし彫りを施した花狭間が、おぼろに障子に影を落とす。竹組子のさび加減が、美しい造形にさらに味を添えている。古門堂は清水寺の大門の古材を使って建てた三畳の茶室である。(島根県安来市/創建年不明)

障子を窓に用いた例としては、茶室の下地窓を覆うようにその室内側の壁に掛ける特殊な「掛け障子」もあります。下地窓は、壁を塗り残したように見せるために、縦横に組んだ葭を土塗り壁の下地が現れたように見せた窓です。

下記の写真は「如庵」(国宝)の「有楽窓」と呼ばれ、外部に篠竹を縦に打ち詰めて並べた窓と障子の様子です。竹を密にしているのは、窓からの光を絞り込み、また、障子に映るその影の効果をねらったものと思われます。

有楽苑 如庵

障子を閉めると、密に打った篠竹の繊細なシルエットが障子に浮かぶ。如庵は織田信長の実弟・織田有楽斎が建てた茶室の傑作。このように竹を縦に詰めて打った窓のことを、有楽窓と言う。移築監修を手がけたのは数寄屋とモダニズムの融合をはかった建築家・堀口捨己。(愛知県犬山市/1618年創建・1972年移築)

「無双障子」は、障子を特殊な形状にして扱った例です。片方の障子を固定し、竪子の幅分だけ横に動くようにした、もう片方の障子と組み合わせて用いられます。いずれも竪子の1列おきに和紙を張り、

可動部分を横にずらして通風を図ります。無双障子は、動かしたときの障子紙の重なりも美しく、応用として、固定した和紙張り部分を同幅の板で置き換えてもおもしろい建具になります(笹屋ホテル 豊年虫 参照)。

笹屋ホテル 豊年虫

無双障子から1列おきに差し込む光と、重なり合う障子紙の仄暗さが、明暗の旋律を奏でる。豊年虫(ほうねんむし)は、老舗旅館・笹屋ホテルの別館で、旧帝国ホテルを設計したフランク・ロイド・ライトの愛弟子、遠藤新によって設計された。(長野県千曲市/1932年創建)

景色を切り取って見せる障子

採光という本来の目的のほかに、障子は外の景色を部分的に切り取って見せるために使われることもあります。障子を開口部の一部に組み入れて構成した例としては、京都・大徳寺の弧蓬庵・忘筌の手法が有名です。

ここでは、縁側に続く土間の上に浮かせて入れた中敷居と鴨居との間、および欄間部分に明かり障子を入れて、中敷居の下を吹き放しのままにしています。縁側の採光と同時に、土間から続く庭を限定的に美しく見せるための装置としての障子の巧みな扱いは、後に多くの人びとによって流用されています。

景色を切り取って見せる仕組みは、障子自体に組み込まれることもあります。明治期以降はガラスの流通にともない、障子の一部にガラスが入れられるようになりました。これらはさらに、上下に可動な小障子を組み込み、ガラスを隠すこともできる「摺り上げ障子」へと発展し、これらの障子は「雪見障子」と呼ばれて親しまれています。

孤篷庵 忘筌

障子の下半分を吹き放しにし、額縁のように庭園を切り取り、蹲(つくばい)と各地の名石でつくった寄せ灯籠に視線を集める。孤篷庵は大徳寺塔頭(たっちゅう)の龍光院内に小堀遠州が建立した小庵で、忘筌は12畳からなる茶室。(京都府京都市/1612年創建)

建築家による障子の再評価

障子には長い歴史があるだけに、伝統的なものだけでも数多くの種類がありますが、戦後の生活スタイルの変化にともなって提案された空間に合うように、再評価された障子もあります。

その一つには、東京美術学校(現・東京藝術大学)の教授でもあった建築家の吉村順三による、通称「吉村障子」があります。障子の枠組みと内部の組子には寸法に開きがあるのが普通ですが、これをあらため全ての部材を太目にしてほぼ同じ寸法に揃え、これらを大柄に組んでシンプルに見せることが追求されています。天井までの高さとされることもある吉村障子のデザインは、芸大出身の建築家たちによって受け継がれています。

吉村順三 湘南茅ヶ崎の家

天井いっぱいに設けられた障子が、やわらかな光を行きわたらせる。当初の施主の手を離れ一時は存続があやぶまれたが、竣工から40年を経て、新たな住まい手を得てよみがえった。(神奈川県茅ヶ崎市/1967年竣工)

吉村順三とほぼ同時代に同校の教授を務めていた建築家の吉田五十八は、空間に現れる線を整理した独自の近代数寄屋建築の作風で知られています。伝統的な横組障子の横子の数を省略した、今日ではむしろ一般的な「荒組障子」、または「荒間障子」と呼ばれる障子のデザインは、五十八の提示によるものと言われています。

吉田五十八によってデザインされた建具は、障子に限らず、軽快かつ明快な印象を受けるものが多く、今でも斬新に見えるものも少なくありません。空間と建具デザインとの関係性を追求していくと、必ず出会ってしまう建築家が五十八です。

吉田五十八 小林古径邸

日本画家・小林古径の画室の上げ下げ障子。均一な採光のため南面全面に入れられている。幅を2等分する小障子を組み込むため精緻な細工が施されているが、小障子の強度の確保と、自由な形に外部を切り取り、障子紙の重なりを楽しむ意図もあったと思われる。(2001年新潟県上越市に移築/1934年竣工)

吉田五十八 加藤邸

横子だけで構成した障子を、近代数寄屋の空間に用いた例。軽快な天井目地に障子を呼応させる意図と思われるが、組子の変形防止という点からすれば、竪子を少しでも入れたほうが安心できる。材料の慎重な吟味が必要になり、安易に真似のできないデザイン。(神奈川県鎌倉市/1940年竣工)

写真2点/東京藝術大学提供『吉田五十八 建築』展図録より

よみがえる障子

戦後の住宅史は、生活空間の洋風化の歴史といえます。座式の生活は椅子式に変化し、畳敷きの部屋は少なくなりました。家族だんらんのための「茶の間」は、英語のリビングルームを「居間」と訳した「洋間」に取って代わられたかのように見えます。洋間に障子では似合わないからと、アルミサッシとカーテンの組み合わせが一般的になりました。

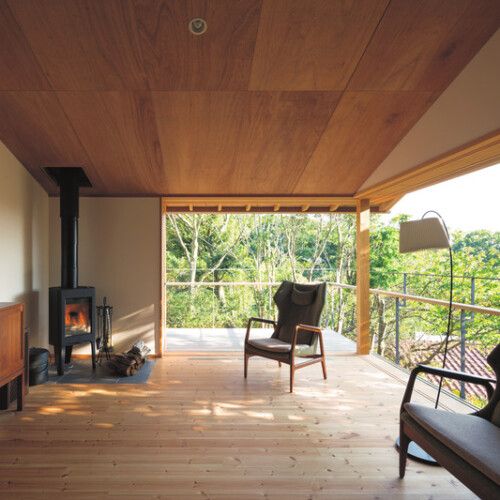

しかし、洋間と呼んではみても、そのつくりは「洋」そのものになるはずもなく、「和」が多分に残されているから気が休まるのだろうと思います。そして、「和」の風情を醸し出す代表格としての障子には、断熱性の向上などの機能面ではカーテンよりも有利という側面もあります。ここにきて、障子は懐かしさとともに、再び受け入れられつつあるようです。

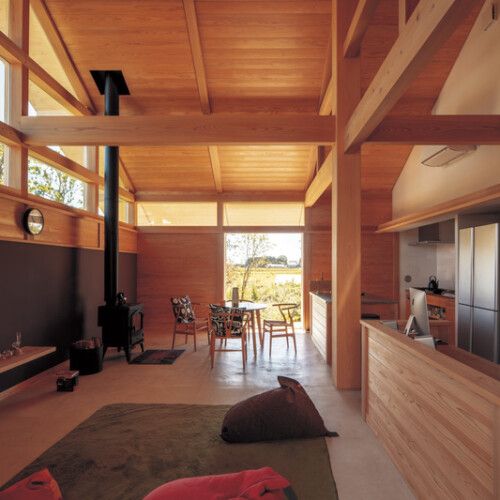

ソファを置いた「居間」は家族だんらんのための部屋として定着したのかというと、実際の生活とは離れたままにつくられていると思われてなりません。オール電化がもてはやされている潮流とは裏腹に、薪ストーブに憧れる若い世代も増えています。障子の似合う居間をイメージするあたりから始めて、家全体のつくりを見直す時期に達していると思われます。

松本昌義(まつもと・まさよし)

1953年栃木県に生まれる。芝浦工業大学建築学科卒業後、連合設計社市谷建築事務所に入所。建築家・吉田桂二に師事。97年松本建築設計室を設立。主な著書に、『快適間取りのつくり方(彰国社)』(共著)、『木製建具デザイン図鑑(エクスナレッジ)』(共著)など。

この記事へのコメントはありません。