火と子どもの成長

火と子どもの成長

薪ストーブや暖炉、身近に生の火がある環境が、

子どもにとってどんな役割を果たすのか。

そして子どもの成長にとって、なぜ

火や水、自然とのかかわりが不可欠なのか。

子ども向けの公共建築などを数多く手掛け、

子どものあそび環境の研究と、

そのデザイン・建築に携わってきた仙田満さんにうかがいました。

文=仙田満(放送大学教授・環境建築家)

困難を乗り越える力を

子どもたちに

2011年3月11日に起きた東日本大震災では、私たちの国における子どもの状況を考えさせられた。我が国の面積は地球の表面積の0.25%しかないのに、地球上で起こる地震の25%は日本で起こる。すなわち

日本は世界の平均的な場所に比べ100倍も地震にあう確率がある。そして今回は津波によって暮らしは圧倒的に破壊された。阪神・淡路大震災のときは地震後の火事によって大きな被害が出た。我が国は古来より多くの自然災害に遭い、それを乗り越えてきた。子どもにも乗り越える力を持って欲しい。

自然災害から守るために都市・建築を丈夫に安全につくることはもちろんであるが、すべての自然災害に対抗することはできない。重要なのはその困難を乗り切ることができるかどうかだ。歴史的にみも、地球科学的にみても、この20年以内に関東や東海、東南海が再び大きな地震に見舞われることが予測される。そのために私たちは備えなければならないし、我が国の子どもたちの、困難を乗り越える力「レジリエンス(危機に耐え、適応する能力)」の育成が重要である。

現代の子どもの身体能力は低下している

1963年、今からほぼ60年前にヘルドとハインという二人の学者が子猫による視覚と身体能力の関係の実験を行った。

この実験は、現代の我が国の子どもの成育状況に示唆的である。この実験では2匹の子猫を一方はライド(乗り物)に乗せ、一方は床の上で自ら動くことができる状態で、同一の視覚条件で育てた。すると、ライドに乗せられた子猫、すなわち受動的な視覚経験しかない子猫は、ライドから降りて歩くと障害物を避けられず、ぶつかったり転んだりした。それに対して能動的に歩いて育った子猫は、さまざまな障害物をうまく避けることができたという。つまり、視覚的情報は身体的な能力には寄与しないことが示されている。

このことは、最近、保育園や幼稚園の子どもがつまずいても地面に手をつかず顔面から倒れて大怪我をすること、身体をうまく操作する能力が落ちていることなどの原因として説明される。しかしながら、それ以上に子どもの成育状況と成育環境との関係として考えなければならない。

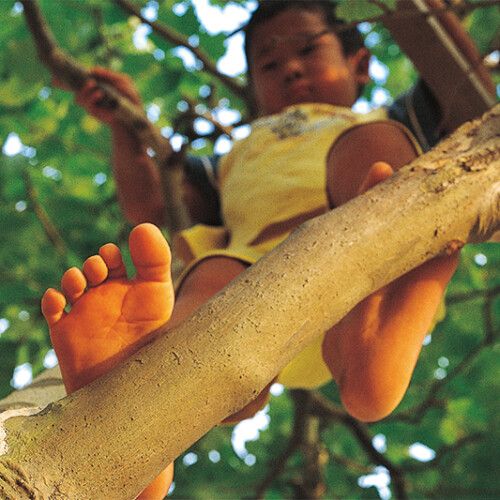

近頃、町の中でバギー車と呼ぶライドに乗る3、4歳の子どもを見かける。ゼロ、1歳の子どもならわかるが、歩ける子どもがバギー車に乗せられている。また幼稚園や保育園へ自家用車で通っている子どもも多い。これではライドに乗った子猫と同じように、身体的な能力の開発が失われてしまっている。母親たちは道路で小さな子どもと手をつないで歩くのは難しく、ライドに乗せるほうが安全だと思っている。確かに狭い歩道、危険な道路の問題は町づくりや道路行政の問題である。人がゆったりと歩ける町にしていかねばならないが、同時に保護者はめんどうがらずに子どもに自らの足で地面を歩かせて欲しい。

保育園に通う子どもも、その保育園の環境によって毎日の歩行数や運動量が異なる。それもまた子どもの体力、運動能力に影響を与えている。園庭や園に近接して野山がある園では片足飛びで200メートルも飛べる子どもがいる一方、普通の園の子どもは20メートル程度である。歩くこと、運動すること、あそぶことが重要なのである。8歳までに人間の脳はほぼ90%完成すると言われる。それまでにさまざまなあそびの体験をすることによって、子どもは身体性、社会性、感性、創造性を開発すると考えられる。私たちは子どもが自分の足で歩き、あそべる環境を用意しなくてはならない。

自然とのあそびが

「レジリエンス」を育む

我が国の子どものテレビ等のITメディアに対する接触時間は世界最長と言われている。1999年にアメリカの小児科医会が2歳までの子どもになるべくテレビを見せないように勧告を出し、日本の小児科学会も2004年に同様の勧告を出している。テレビによる暴力や不安をはじめ多くの情報は子どもの発達、成長に多大な影響を与えている。大きな子どもは外で群れてあそぶ代わりに、テレビに多くの時間を費やし、ヘルドとハインの子猫のように実体験が乏しく社会性に欠ける傾向がある。何よりも困難に立ち向かえなくなってしまっているのではないかと憂慮される。

また、高層マンションに住んでいる子どもも地上から離れ、それにより外で群れてのあそびから疎外されている。今から100年も前の1920年代にフィンランドの有名な建築家アルヴァー・アールトーは、高層居住が子どもの成育に適さないと提言している。ヨーロッパ諸国では集合住宅は高層よりも4〜5階建てが一般的だ。しかし、アジアの大都市では高層居住がきわめて多く、子どものあそび体験を少なくしている。

子どもがレジリエンスを獲得するためには自然でのあそび、戸外でのあそび、水や火にふれることができる生活が必要である。それはある意味でリスクを学ぶことでもある。たとえば、水あそびは子どもにとってとても楽しいものである。水と戯れる、水に浮く、水の中に入る、泳ぐ、飛び込む、さまざまなあそびの原点が水のある風景にある。しかし水は、一歩間違えばおぼれるという死に直結している。子どもは水とあそびながら、水の怖さを知り、水を乗り越えていくことを学ぶ必要がある。

成長過程で

火と触れ合う重要性

火もまた、子どもの学びにとって重要である。かつて火は生活の中にあり、料理とは火を使うこととされ、身近に火があった。しかし今日、電子レンジが家庭のキッチンの主流となって、火そのものが見えなくなっている。火はテレビの中だけのものになりつつある。火は災害の源でもあるが、エネルギーであり、私たちの生活に欠かせないものである。火から隔離された生活はまた、火をどう扱うべきかを学ぶことができなくなっていることを示している。

子どもの成長過程で、火のある生活を身近にする形は、今では薪ストーブや暖炉のある生活しかない。火は身体だけでなく心を暖める。かつて、囲炉裏や暖炉が家族の会話を生んだのに、今はその位置にテレビがとって代わっている。テレビは会話を生まない。小さな子どもがテレビを長く見ていると、言語能力などの上達が遅れるということは多くの学術的な報告で示されている。テレビの代わりに暖炉や薪ストーブこそ家の中心に置かれ、ゆっくりと家族の会話が楽しまれなければならない。

庭があれば、焚き火をするのもいい。焚き火は楽しい。焚き火は暖かい。焚き火によって温めた食べ物を食するとき、おいしさは格別である。だが、大都市では焚き火をすることはなかなか難しい。許可を必要とする。しかし、許可という手続きをとって、安全管理をしっかりしてでも、焚き火を経験しておくことは価値がある。そのような試みは、都市計画家・大村虔一氏による市民運動から生まれたプレーパークによって実現し、その影響は広がりつつある。

都市生活の中で火の体験が日常的に難しいならば、キャンプがある。自然の中でのキャンプファイアーは、子どものうちに必ず味わわなければならないイベントである。火は宗教的なものでもあり、人間の力を超えるものの象徴でもある。

キャンプファイアーを体験できる休暇をとろう。それは人を元気にする。力を与えてくれる。子どもにとってかけがえのない思い出になるのだ。

火は「絆」を育む

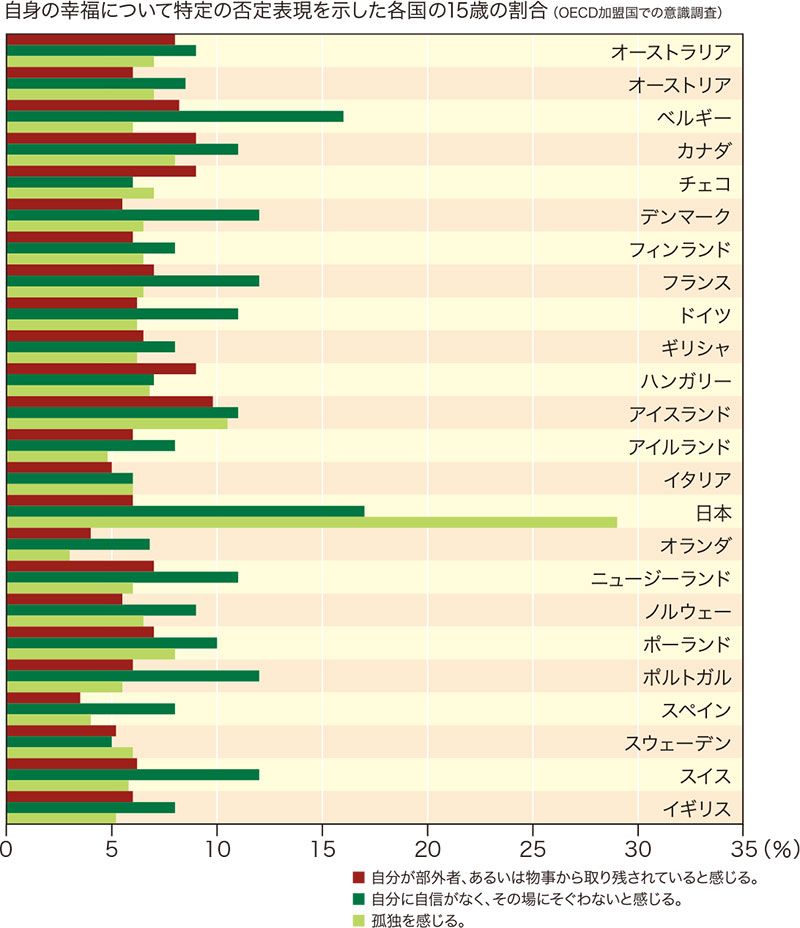

2007年のユニセフの調査によれば、我が国の15歳の子どもは世界でも突出して孤独だという(下図参

照)。「孤独だと感じる」子どもの割合が他の国が5〜10%の範囲にあるのに対し、日本は約30%の高さである。

かつてアメリカの作家ロバート・フルガムが『人生に必要な知恵はすべて幼稚園の砂場で学んだ』と題する本を書いて世界的なベストセラーになった。仲良くあそぶ、ケンカをしても仲直りするということは、大学や大学院で学ぶことではなく、小さなときのあそびを通して学ぶのだということが多くの人の共感を得た。今回の大震災でも重要なことは「絆」、つまり人と人とのネットワークといわれた。助け合い、励ましあうことで困難を乗り越えることができる。助け合い、励ましあうということがあそびを通して学ぶ社会性の延長上にあることは確かである。

火は人を集める。「火を囲む」とはそのことを一言で表している。火は家族の中心、仲間の中心にあったのである。火や水は人びとの心をつなぐ、人びとの心を癒す。それはきっと人間が火を扱うことができ、火を制御することができる唯一の生物だからだろう。火と水が人間の食物をつくり、火と水を囲み、助け合い、それによって人間は数万年の困難なときを乗り越えてきたに違いない。もっと外で、みんなと楽しく、火も水もある生活を体験していくことは、子どもの成育環境として重要である。

仙田 満(せんだ・みつる)

1941 年生。東京工業大学工学部建築学科教授、日本建築学会会長、日本建築家協会会長を歴任。現在、環境デザイン研究所主宰、こども環境学会代表理事、放送大学教授。代表作品に野中保育園、茨城県自然博物館、兵庫県立但馬ドーム、広島球場、国際教養大学図書館など。『子どもとあそび』(岩波書店)、『こどものあそび環境』(鹿島出版会)など著書多数。

この記事へのコメントはありません。