燃料=薪を育てるのは太陽です

燃料=薪を育てるのは太陽です

森で間伐した樹々を燃料とする、薪ストーブ。

その樹々を育てているのは、太陽の恵みにほかなりません。

そう、薪ストーブは太陽を燃やしているのです。

偉大な自然の循環を、冬の暮らしに取り入れてみませんか。

文=松田直子

夏のギラギラ照りつける太陽を前に、この暑さをためておいて、冬にちょっとずつ取り出して使えたらどんなにいいだろう、誰もが一度はそんな空想を抱いたことがあるのではないでしょうか。化石燃料原子力への依存を見直し、再生可能エネルギーへのシフトが求められる今、ますますそんな夢の実現を願ってしまいます。

太陽の光はこの地球上でいちばん大きく、毎日、どこへでも、無料で届けられるエネルギーです。地球に降り注ぐ太陽エネルギーは、1秒あたり約42兆キロカロリー。これは1秒間に世界中で使っているエネルギーの2万倍以上という、ものすごい量に相当します。仮にこの太陽エネルギーを100%活用できたなら、世界の年間エネルギー消費量はわずか45分でまかなうことができると言います。

現段階では太陽光をそのまま暖房や給湯、調理などのエネルギーとして使うことは不可能なため、太陽光発電設備や太陽熱温水器などの機械を設置することで利用可能な形へ変換し、太陽光利用を実現しています。けれども、この地球上で唯一、体内に太陽光を蓄積できる生物がいるのです。それはなんでしょうか。

*

答えは「植物」です。太陽エネルギーは、地球上でさまざまな働きをしながら、最終的にはほとんどすべてが熱の形となって宇宙へ戻っていきます。その中で、全生物の0.02%という、わずかな割合ながら膨大な量である「植物」だけが、太陽エネルギーを地上に固定することができます。

緑色をした植物は、太陽の光を浴びると、根から吸い上げた水分と空気中の二酸化炭素(以下CO₂)をもとに、生命活動に必要な炭水化物(ブドウ糖やデンプン)をつくり出し、余分な酸素を空気中へと放出する「光合成」を行っています。植物は光合成によって、太陽エネルギーを自分の栄養となる食物的エネルギーに変えて育ち、燃やすとそれが熱エネルギーに変換されます。それゆえ、人類が長い間使ってきたバイオマス燃料である薪は〝貯蔵された太陽エネルギー〟と言うことができます。薪を燃やして熱エネルギーを得ることは、最もシンプルな太陽エネルギーの利用方法だったのです。

*

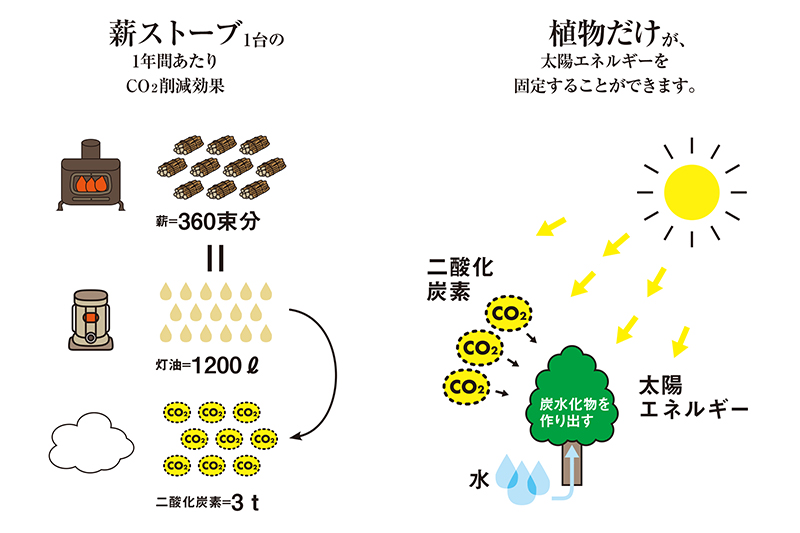

その際、薪が化石燃料と比べてすぐれている点は、言うまでもなく大気中のCO₂ 総量を増加させない、というところにあります。カーボンニュートラルと呼ばれ、燃焼時に排出されるCO₂ と、その植物が光合成によって吸収したCO₂ は等量であるという概念です。薪は地球温暖化の要因であるCO₂(温室効果ガス)の削減に有効だとされ、化石燃料の代替とすることが推奨されています。東北大学大学院環境科学研究所の研究によると、薪ストーブ1台でハイブリット車5台分のCO₂ 削減効果があると試算されました。

薪ストーブ1台に年間6立方メートルの薪(概算で広葉樹薪の場合およそ360束分)を消費すると仮定し、薪の発熱量と同等のエネルギーを生み出すのに必要な灯油の量を1200リットルと算出。その灯油の燃焼で排出されるCO₂ 量を削減できると考えたとき、薪ストーブ1台分のCO₂ 削減量は年間約3トンとの結果が出ました。ハイブリッド車においては、ガソリン車と比較した年間のCO₂ 削減量は約0.6トンと計算され、薪ストーブのほうが5倍の削減効果があると示されました。

広葉樹林内において、老齢となった樹木はCO₂ 吸収量が減少していきますが、定期的な伐採による薪利用ができれば、切り株から若芽が伸びる「萌芽更新」によって木の生長にともなうCO₂ 吸収を促すことに繋がるのです。また、薪が燃え尽きた後の灰に含まれるミネラルは、樹木形成において貴重な養分となります。灰を再び山へ返すことで、完全なる循環がなされます。

*

では、木を伐ってどんどん燃やしエネルギーをつくっていけばいいのか、となると話は少し変わってき

ます。確かに今の日本は森林を有効活用しないことで多くの問題が起こっており、CO₂ 削減の観点からも木をいかにエネルギー利用できるかに注目が集まっています。けれど、木はいくら再生可能と言っても伐って資源として活用できるまでに、少なくとも50年前後の歳月が必要に。適切な伐採計画とともに、再び植えることを並行して行う必要があります。何十年もかかって育った木を一瞬で燃やしエネルギーを取り出すよりも、まずは製材して住宅資材や家具、木製品(マテリアル)として使い、製材端材を紙チップやボード材、家畜飼料として利用、余った部分を燃やしてエネルギー転換する段階的な利用が最も望ましいと言えます。これを木のカスケード利用と呼びます。

住宅資材や家具となった木材は、経年して役目を終えた時に燃やしてエネルギー転換することができます。木をマテリアルとして利用する時間が長いほど、光合成によって吸収したCO2をより長期間樹体内へ留めておくことも可能となります。

*

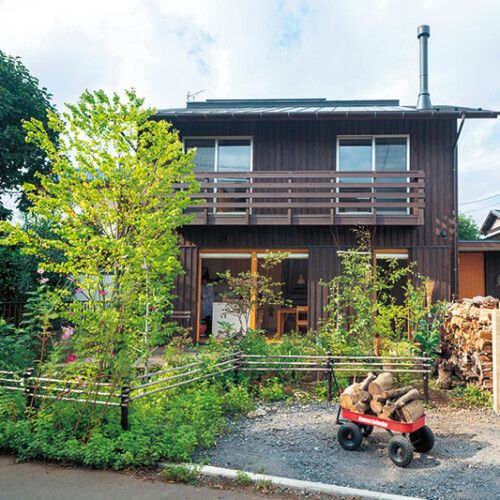

太陽のエネルギーを手軽に集めて蓄えておく技術はまだ遠い未来のものかもしれませんが、家庭単位で

の木のエネルギー利用や木造の家づくり、木製品の使用を心がけることは、太陽エネルギーを最大限に活用している、と言えます。

太陽の光が時間をかけて育んでくれた「木」という生物を暮らしのなかで生かすことは、環境負荷が少ないというメリット以上に、火のぬくもりや揺らぎ、木の手触りやあたたかみなどを通じて、数字では測れないような豊かな循環を生み出してくれるはずです。

松田直子(まつだ・なおこ)

立命館大学大学院政策科学研究科修了後、NPO活動を通じ、森林バイオマスの研究・普及に携わる。環境計画や地域づくりコンサルティングに従事した後、2006年に㈱Hibanaを設立。

この記事へのコメントはありません。