土間も床もあたたか、全館暖房の家

土間も床もあたたか、全館暖房の家

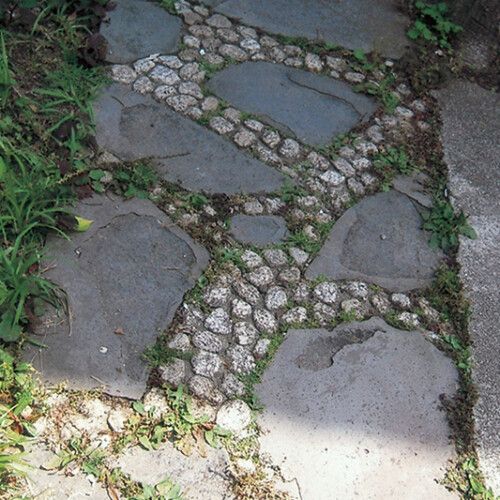

ひんやり冷たい冬の土間。

O邸を訪れると、そんなイメージが一変した。

土間そのものを温める暖房方式によって、

寒冷地でも1年中快適に土間を活用することが可能になった。

文=佐々木勇士(㈲佐七建設) イラスト=鈴木 聡(TRON/OFFice)

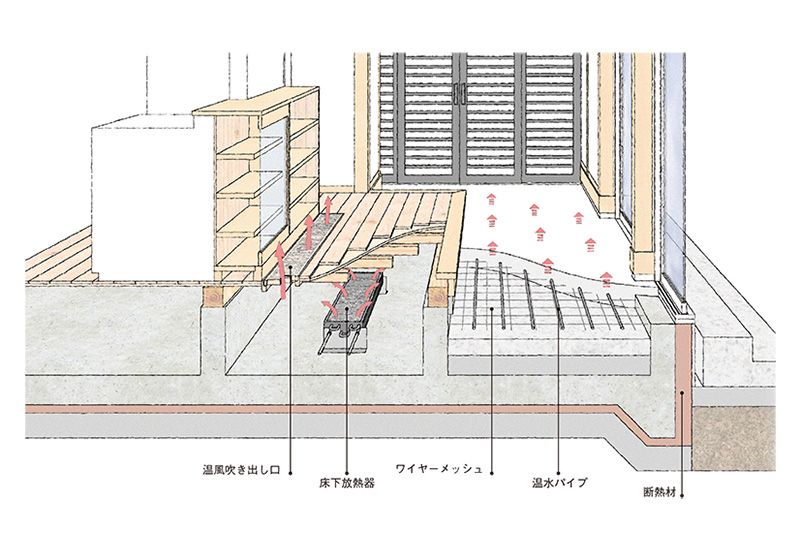

- 「床下・土間暖房の仕組み」熱源はヒートポンプ式暖房機を採用。1階床下に7台のラジエーター型放熱器、蓄熱効果がある土間部分には温水パイプを埋設。暖められた床下の空気は床に設けた5カ所のガラリと小屋裏へ抜ける壁の間を通り、建物全体を暖めながら上昇する。そのほかの暖房方法として、床下に砂利を敷き込み温水パイプを埋設する床下蓄熱や、エアコンで床下を暖める方法も選択できる。

一年を通して土間を活用したい。温水の循環を利用し輻射熱や蓄熱が期待できる土間暖房設備を加え、現代風にアレンジしたO邸の土間は、年間を通して使い勝手がよく、冬でも快適に暮らしを楽しめる空間を生み出しました。

全館暖房の家には主に次のような特徴があります。①季節を問わず各室の気温差が少ない。②体感温度が心地よい。③冬場のドラフト(不快な気流)が発生しない。④エアコンのような送風音がない。これらにより生活の質を向上させる暮らしが実現できるのです。この解放的な土間がある住宅を計画するにあたり、全館暖房の家で測定したバックデータを大いに活用しました。

地域や実生活が必要とする基準値以上の断熱性能、暖房設備は建設費に負担をかけることになるでしょう。実際の生活と、地域に適した住宅性能を計画するには、イニシャルコストとランニングコスト、温度を実測し、シミュレーションデータを用いた検証が必要だと考え、東北大学や㈱東北電力に協力してもらいました。中でも、自社の建物から地中へ逃げる熱ロスはおよそ2割程度で、基礎断熱の性能を現状以上に向上させても建築費が増額するだけで、期待するほどのコストパフォーマンスが得られないと明らかになったことは、住宅の性能を決める上で大きな成果の一つだと思います。

長年蓄積してきたこれらのデータは、従来の地域基準値と本来必要と思われる性能などを比較し、実績を積み重ね、 住宅の温熱環境を適正に導く断熱性能の設定や暖房機器の選定、さらには気密性能や換気計画に使用。全館暖房の家が快適であり、経済的・環境的にも有利であることが確かめられています。

住宅、特に温熱環境は、ご自身で経験した上で計画されることをおすすめします。当社でも全館暖房を実感してもらうため、OB宅訪問見学会を開催し、実際に生活している住まいを肌で感じ、実際の住み心地に関する感想や光熱費を公表していただいています。また、夏場においても実測データにより室内全体が外気温よりも3〜5℃程度低いことがわかっています。夏冬双方の訪問見学会を通して、適切な住宅性能の必要性、全館暖房の快適性を実感していただくことが大切だと考えています。

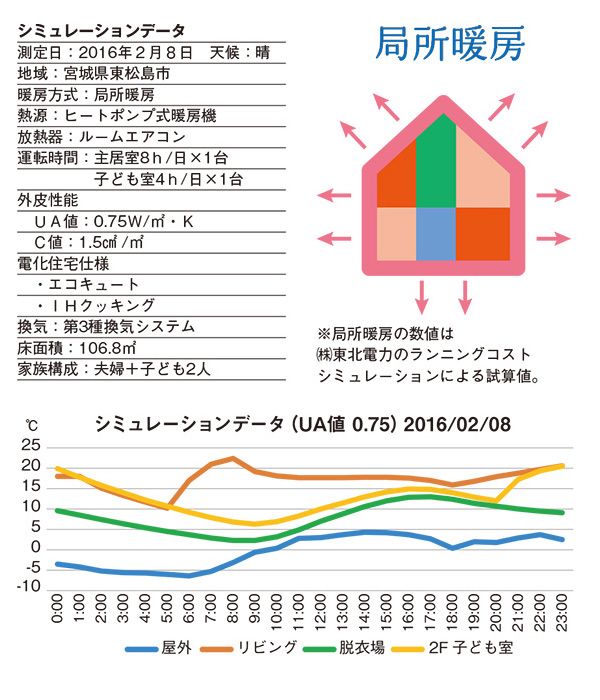

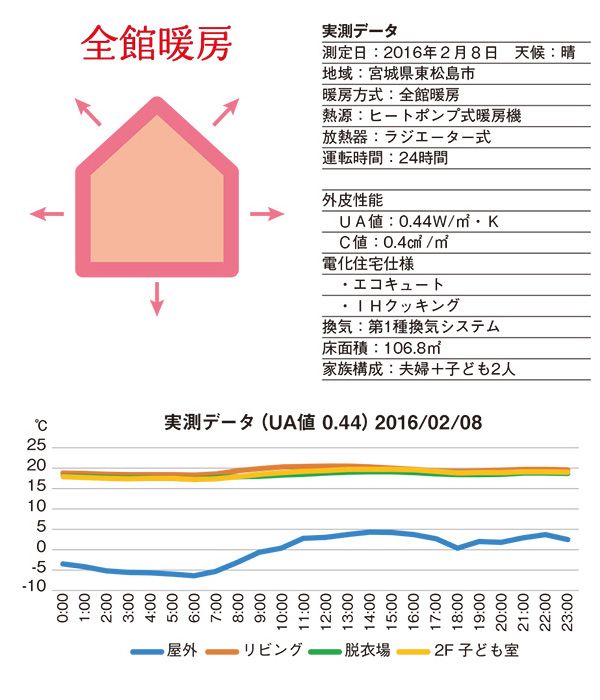

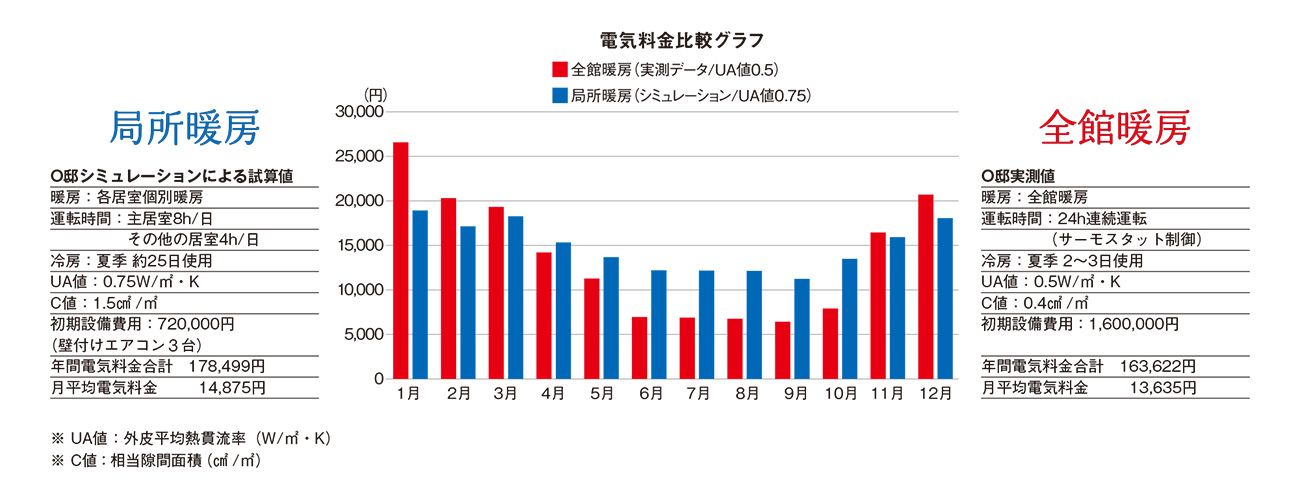

全館暖房と局所暖房の温熱環境比較

同じ間取りの住宅で、外皮性能と暖房方法を変えてシミュレーション。室温変化と電気料金を実測値と比較した。

- 一般的な住宅の外皮性能と各部屋に壁付けのエアコンを取り付けて暖房をする場合のシミュレーションデータ。室温は外気の影響を受け大きく変化する。リビングはエアコンを5:00に運転させても室温が約22℃になるのは3時間後。さらに脱衣場との気温差は20℃ほどにも。局所暖房では1日の気温変化は大きく、温熱環境からも大きなストレスを受けることが予測される。

- 全館暖房の住まいは実測データからも、極寒期でも外気の変化にあまり影響を受けることなく1日を通して、各室の温度差が3℃以内におさまり、室温が20℃前後となっている。暖房用の電源は24時間継続して入れているが、暖房機の稼働はサーモスタットでコントロールされる。この安定した室内の温熱環境は地域に最も適した外皮性能と暖房方法により生み出される。

全館暖房と局所暖房の年間電力料金比較

- 全館暖房と局所暖房の年間電力料金比較

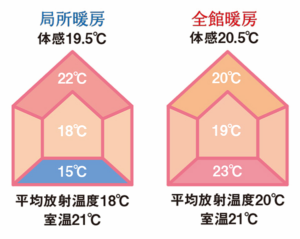

外皮性能と体感温度

室内での熱的快適感(体感温度)に影響する主要な要素は空気温度、放射温度、気流、湿度と着衣量、代謝量とされる。特に床、壁、天井の表面温度(放射温度)に大きく影響される。体感温度は各部位の表面平均温度と室温を足して2で割った温度とされ、いくら室温が適温であっても各部位の表面温度が低いと不快感を感じることになる。もちろん室内でもドラフト(気流)が発生すれば体感温度は下がり不快となる。外皮性能( 断熱・気密性能)は室内のエネルギーロスを防ぐためだけでなく、各部位の表面温度を適温に保つためにも重要である。各部位の表面温度を適温に保つ外皮性能と暖房方法が快適な住環境を生み出す。

室内での熱的快適感(体感温度)に影響する主要な要素は空気温度、放射温度、気流、湿度と着衣量、代謝量とされる。特に床、壁、天井の表面温度(放射温度)に大きく影響される。体感温度は各部位の表面平均温度と室温を足して2で割った温度とされ、いくら室温が適温であっても各部位の表面温度が低いと不快感を感じることになる。もちろん室内でもドラフト(気流)が発生すれば体感温度は下がり不快となる。外皮性能( 断熱・気密性能)は室内のエネルギーロスを防ぐためだけでなく、各部位の表面温度を適温に保つためにも重要である。各部位の表面温度を適温に保つ外皮性能と暖房方法が快適な住環境を生み出す。

この記事へのコメントはありません。