親の寄り添い方

親の寄り添い方

ー親と子の遊び場「やまのおうち」で考えること

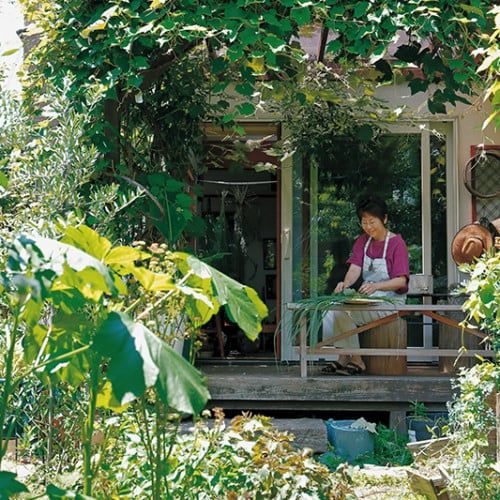

空間プロデューサーの安西好乃美さんは、

金沢市で木製遊具のある親子の遊び場「やまのおうち」を運営し、

遊び場やオーダーメイド木工家具のプロデュースも行う。

子どもが何かを「したい」と思う気持ちを大切にし、

自分で選択できるようにすることが、

自己肯定力を育て、幸せに生きることにつながるという安西さん。

なぜこのような考えに至ったのか。

そしてそれを実現するために、親は何に気をつけるべきなのか。

談=安西好乃美 ㈱やまのおうち専務取締役

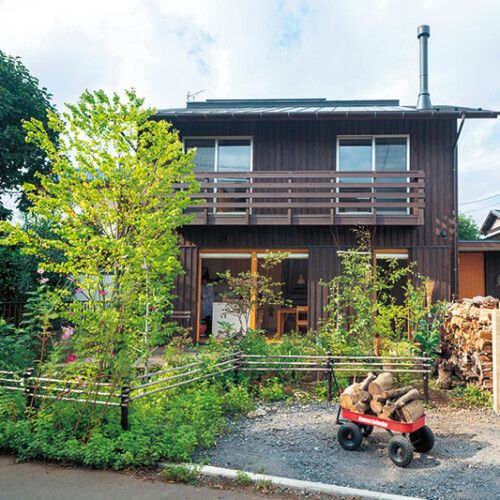

親元を離れて“留学”した小学生時代

私は木工作家の夫とともに、自宅横につくった親子の遊び場「やまのおうち」を運営したり、オーダーメイドの木工家具をつくったりしています。最近ではお声がけをいただき、他の地域でも遊び場のプロデュースを行っています。

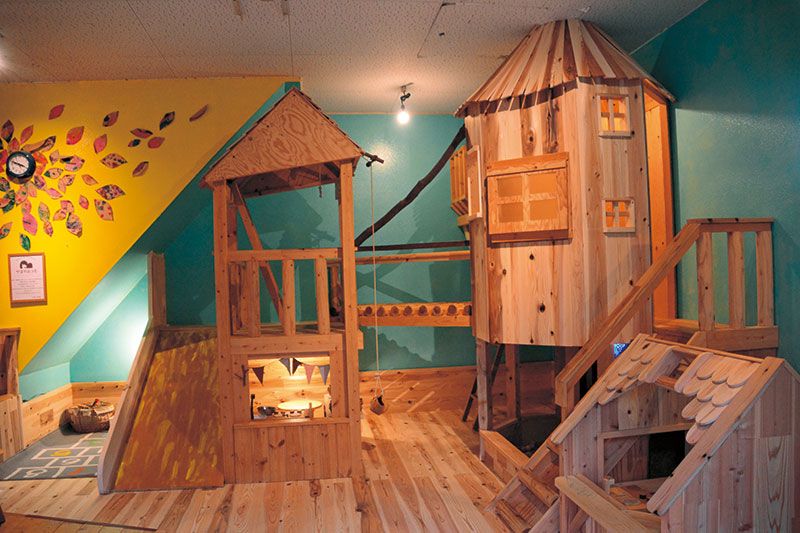

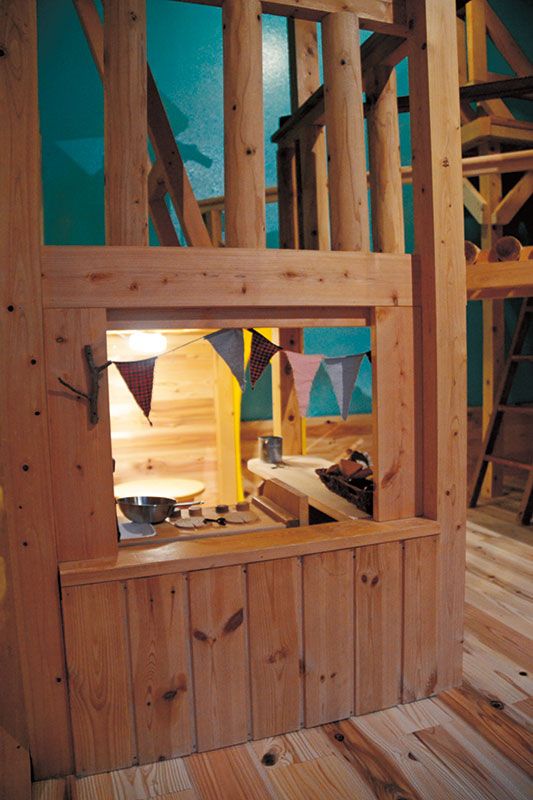

やまのおうちには大型遊具や滑り台、橋、木のおもちゃなどがあります。材料は石川県産の間伐材や建築端材です。子どもたちの未来を考え、自然素材を使うことで自然を守っていきたいという思いがあります。

夫が前の仕事を辞めたとき、何がしたいのか聞くと「秘密基地をつくってみたい」という言葉が出てきて、それを形にしてみようとやまのおうちをつくり始めました。

そこに子どもが来てくれるようになり、人の顔を見てニーズに応える仕事をしていきたいと、今の形で運営するようになりました。

自分で選択することが大切だと考えるようになったのは、親が私にいつも選択肢をくれたことが大きな影響を与えています。自分で、選ぶ。そして、自分が選んだことに責任をもって、最後までするということです。

そんな育ちの中、自分で選択して小学校5年で親元を離れ、愛媛県の野の忽那(ぐつな)島で1年間「瀬戸内シーサイド留学」をしました。野忽那島は面積0.92 平方キロメートルの、漁業とミカンを中心とした農業の島で、灰谷健次郎さんの本を読んで「ここに行きたい」と思い、母が調べて行かせてくれました。

全国から集まってきた子たちとともに、里親の家に住んで自然の中で暮らしました。つらいこともありましたが、自分で決めてここに来たというプロセスが「ここで頑張る」と踏ん張るもとになりました。

もう一つの大きな経験は、高校でカナダに交換留学に行ったことです。それまで日本の義務教育のシステムに疑問があったのですが、カナダで36カ国から集まった子たちと1年間一緒に過ごす中で、世界にはいろいろな考え方があることを知りました。そして、多くの中から選択して自分の生きる道をつくり、自分で責任を持って生きていけば幸せだと考えるようになりました。

親の寄り添い方が重要

自分で選択できる子どもに育てるためには、親の寄り添い方が重要です。自分で選択して行動できるように、親が横でサポートする遊び方をしていると、子どもは自分で物事が選べるようになります。

やまのおうちは子どもがぱっと見て「あそこに登ってみたい」「これをつくってみたい」と思えるようにできています。子どもに、自分のしたいことを言ってほしいのです。

それでも遊具の前で「そこから登って、気をつけて滑ってね」と、子どもより先に全部言ってしまうお母さんを見かけたら、お母さんに寄り添います。「すごいねお母さん、こんなに滑れるね」と言うと「そうなんですよ、この子すごく活発で」とうれしそうに答えてくれます。親も子どももほめて、安心をつ

くってあげると「こんなに言わなくてよかった」と気づく。そして「私、いつも言っちゃうんです」などと悩みを話してくれます。

工作をするときは、お母さんに2メートル離れて見守ってもらうのがルールです。子どもが自分の力でどれほどできるかが見えてきます。

安心して、映画を見るように子どもを見てほしい。この子はこれからどんな物語をつくるんだろうと、わくわくしてほしいのです。

子どもを変える「空間設定」

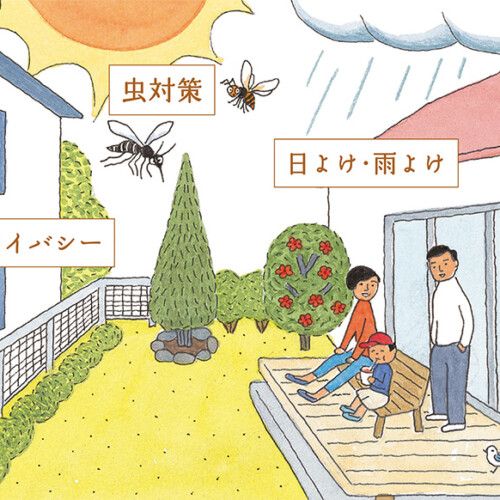

また、空間設定を変えることで、子どもの見方や集中の仕方を変えることができます。

やまのおうちでは、走り回りたいお子さんが止まらなくてもいいように、遊具にぐるぐる回れる動線を入れています。また、絵本は部屋のすみに置いてあります。集中してほしいところでは、外部のものが見えないようにするのです。

空間設定を考えるのは、オーダーメイドの家具をつくるときも同じです。子どもの集中力がなくて絵本を読めないなら、家の間取りを聞きます。読む場所の隣にテレビがあれば、テレビに注意が向くのも無理はありません。本棚をつくって空間を分け、壁を向いて絵本を読むようにすると「読めるようになった」と喜ばれます。

木は触ったときに跳ね返る感じがせず肌になじみます。そして人の体温が木に移り、お互いに暖かくなります。模様や硬さ、質感は人間には何ともできませんが、むしろそのおかげで、木目を見ていると落ち着いたり癒されたりするのではないかと思います。

「したい」気持ちを大切に

教育の中では、点数で自分の出来不出来を知ることも大事ですが、その中身をしっかり見ることがより大事です。評価されることではなく、学びを喜びと感じることが大事です。

私の小学校3年の息子もそんなシステムの中にいます。算数が苦手ですが、先日「僕、マイペース」と言っていました。「マイペースって、どう思うの」と聞いてみたら「僕はそれでいいと思う」と。自己肯定力が生まれていることに気づき、感動しました。

やまのおうちではこれからも子どもの「したい」気持ちやお母さんの「こんな風に生きていきたい」「こんな風に子育てしたい」という気持ちをサポートしていきます。「あなたがいちばんしたいことは何か」と聞くことをいつも大切にして、その気持ちに寄り添いたいと考えています。

やまのおうち

石川県金沢市鞁筒町リ4-2

木・金・時々土曜 10時〜16時(予約制)

入場料:大人500円 子ども300円(税込、ワークショップは別途料金)

問い合わせ

電話:076-207-5085

メール:contact@yamanoouchi.work

HP:https://yamanoouchi.work/

この記事へのコメントはありません。