現代住宅に受け継がれる「和モダン」の系譜

受け継がれる「和モダン」の系譜

白い壁と障子に椅子座の生活……。

こんなイメージでくくられることの多い「和モダン」住宅。

首都圏の実例を題材に、そのルーツと現代に至る系譜を考察します。

文=中村謙太郎

1 伝統と現代の融合

そもそも〝モダン〞とは何を指すのか。直訳の〝現代〞以外の意味があるはずだ。たとえば大正末期から昭和初期にかけて流行した昭和モダンは、アール・ヌーヴォーやアール・デコといった装飾芸術を背景にしており当てはまらない。むしろ、過去と一線を画す新たな表現をめざした「モダニズム」が語源としてふさわしいのではないか。

モダニズムは20世紀初めに興った諸分野にまたがる芸術運動で、建築の分野では、いっさいの伝統的な装飾や様式を否定し、機能性や合理性を追求したとされている。

日本において、その先導的立場にいたのが前川國男(1905〜1986)である。

前川はモダニズム建築の巨匠ル・コルビュジエ(1887〜1965)の弟子で、鉄骨やコンクリートを用いて数々の公共建築や高層ビルを設計した。その一方で前川が、日本の気候風土に根ざした地域主義的な視点を持っていたことは意外に知られていない。

前川は生前、コルビュジエの著書『今日の装飾芸術』の特に終章「告白」を読んだことが弟子入りのきっかけであると語った。

「告白」においてコルビュジエは、スイスのラ・ショー・ド・フォン美術学校で師事したシャルル・レプラトゥニエ校長から「ただ自然のみが真だ。そして自然のみが人間の仕事の最後の支えである」と言われ、影響を受けたと書いている。つまり前川は、コルビュジエの自然を規範とする精神に強くひかれたのだ。

こうした前川の資質が現れているのが自邸「前川邸」である。室内はほとんど洋間でありながら、大きな開口部の内側には障子が入れられ、外観は瓦葺きの切妻屋根という民家風の外観となっている。これは戦時中の資材統制という背景を抜きにしても、日本の気候の中で快適に暮らすために伝統的な屋根や障子が欠かせないと前川が判断したからであろう。

前川國男「前川邸」

写真/相原 功

江戸東京たてもの園

東京都小金井市桜町3-7-1(都立小金井公園内)

☎042-388-3300(代表)

開園時間 4月~9月:9時半~17時半 10月~3月:9時半~16時半(月曜および年末年始休園、入園は閉園の30分前まで)

入園料 一般:400円 65歳以上:200円 大学生:320円 高校生・中学生(都外):200円 中学生(都内在学か在住)小学生以下無料(団体割引あり)

前川の最晩年に事務所所員であった横内敏人(1954〜)は常に現代における日本的な家であることを考え設計しているという。日本的な家とはすなわち「日本固有の気候風土に即した、自然と一体の家」を指す。

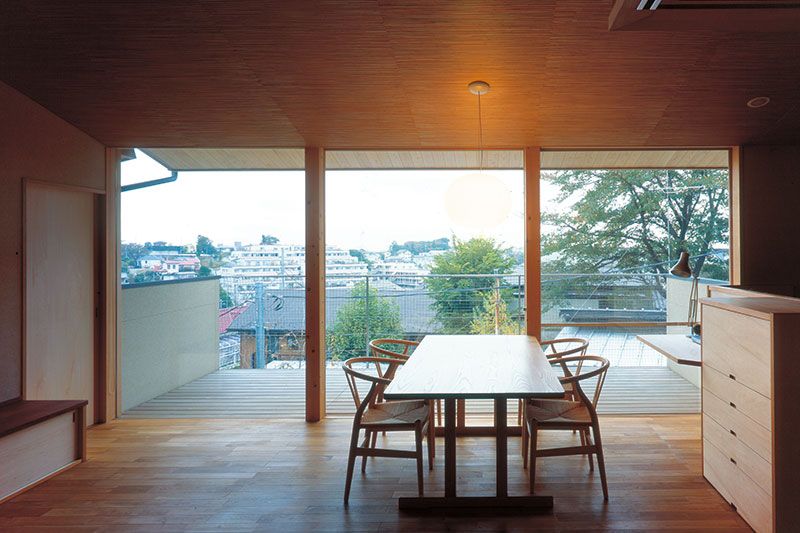

横内の「玉川学園の家」は「前川邸」と共通点が多い。屋根は軒の深い切妻。簡潔な室内空間は、南側のデッキを介して外部と一体感を持つ。場所の特性を読みこんだ、まさに現代における日本的な家である。

横内敏人「玉川学園の家」

2 現代の暮らしに 生きる「和」

かつての日本家屋は、床座の生活で、接客や冠婚葬祭に用いられる続きの座敷が間取りの中心となっていたのが、明治、大正以降、日本の近代化や核家族化が進むにつれて変容を遂げ、現代は椅子座の生活で、居間や食堂が間取りの中心になっている。そんな現代の暮らしに寄り添う住宅を設計したのが吉村順三(1908〜1997)である。

吉村が東京美術学校(現東京藝術大学)に通いながら師事したのは、旧帝国ホテルを設計したフランク・ロイド・ライト(1867〜1959)とともに来日し、その後日本で事務所を開設してモダニズム建築をいくつも設計したアントニン・レーモンド(1888〜1976)。レーモンド事務所で吉村は、図面の書き方に始まり、まだ日本には定着していなかった椅子の使い方や食事の仕方など洋式のマナーまで学んだ。一方で、日本建築の繊細な美しさに魅力を感じ、1941年に独立した後、モダニズムの要素と日本建築の要素を融合させた設計手法で、住宅の名人と呼ばれるまでにいたった。

1967年に建てられた「湘南茅ヶ崎の家」にも、吉村の特徴がよく現れている。

屋根は高低差のある敷地をやさしく覆うように、低く水平に伸びている。室内の天井高も、空間の美しさを重視して低くおさえられている。これらは吉村が日本建築から学んだ作法である。一方、間取りは現代的に、南西側に居間と食堂、南東に寝室を配置。北側の台所は玄関と食堂の両方から出入りできる。それぞれの部屋は可能な限り廊下を介さず直接つなげ、空間を機能的かつ最大限に広く使っている。それらの空間にやすらぎを与えるのが「吉村障子」と呼ばれる障子で、框と組子の幅を同一にす

ることで、複数の障子を一枚であるかのように見せている。本来の障子の良さを生かしつつ、現代的な趣を与えているのだ。

吉村は東京藝術大学教授を長く務め、後世の建築家に大きな影響を与えた。

吉村順三「湘南茅ヶ崎の家」

写真/輿水 進

田中敏溥(1944〜)も、学生時代に吉村に直に接し、影響を受けた一人である。

田中は住宅について「向こう三軒両隣り」の関係が大事だと語り、ていねいに場所の特徴を読み取り住まい手にとっても街にとっても良好な住環境の形成を心がける。

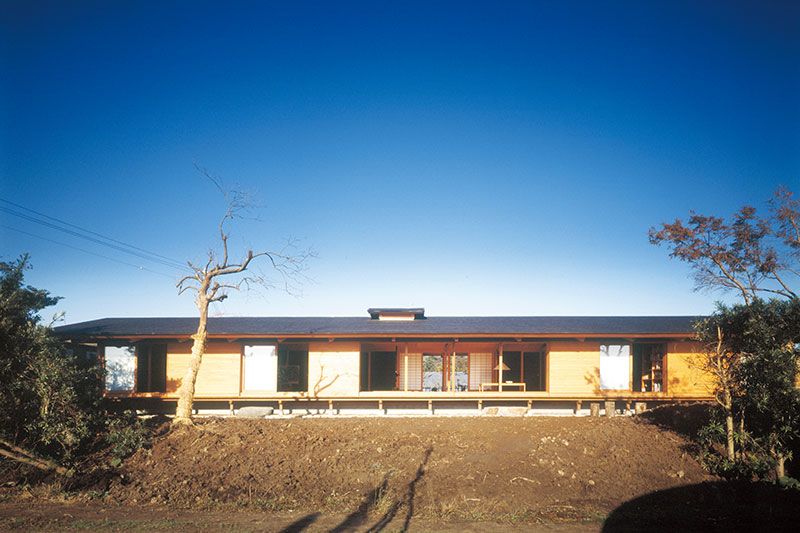

たとえば「杉山邸」では平屋にすることで建物を低くおさえるとともに外構に積極的に植栽を施すことで、街の環境形成に寄与している。同時に、広くとった南庭に向けて大きな開口部を設けて、のびやかな室内と外部との一体感をもたらしている。

その佇まいには、伝統的な日本建築から多くを学びつつ、見事に現代の暮らしと適合させた吉村と共通する姿勢が見える。

田中敏溥「杉山邸」

写真/輿水 進

3 縁側の「発見」

料亭や茶室などの設計を多く手がけ、現在は日本建築専門学校の校長を務める大石冶孝(1931〜)は、日本建築の二大特徴として「屋根」と「外と内の境目の空間」を挙げる。なかでも「外と内の境目の空間」とは縁側独特の内でも外でもない中間領域を指し、そこに自然と一体である日本建築の空間的特質が現れているというのだ。

その大石を見出し、『住宅建築』誌を通して建築界に紹介したのが、建築家・高須賀晋(1933〜2010)である。

高須賀が設計する木造住宅は、大工技術を駆使しつつデザインとしては可能な限りシンプルに見えるよう力が注がれている。屋根は切妻で構造は柱梁を表に出した真壁。室内は柱梁が浮き上がって見える黒のビニールクロス張りであることが多い。

高須賀は生前「木、木肌、木組―それを生かしたシンプルな木造建築は、デザインの視点が選択的に建築要素を取捨し、新しい統一したイメージを結びやすくする。作るものにとっても、住むものにとっても、シンプルはかえって多産である」と語っている(「シンプルと〝いき〞と」『高須賀晋住宅作品集』建築資料研究社刊より)。「シンプルはかえって多産である」というフレーズから、モダニズム建築の巨匠ミース・ファン・デル・ローエ(1886〜1969)の名言“Less is more.”(より少ないことは、より

豊かなこと)を想起する建築関係者は多いだろう。実際、高須賀の住宅とミースの名作「ファンズワース邸」との類似性は実に多い。たとえば「安食の家」の地面より3尺(約91センチ)の高さに設定された床、平屋かつ左右対称という構成。そして、屋根とともに水平性を強調するのが、建物の南面全体に設けられた濡れ縁なのである。ただし高須賀がミースについて言及したことはなく、その心中はもはや知る由もない。

高須賀 晋「安食の家」

写真/畑 亮

高須賀と縁戚関係にあり、高校生の頃から高須賀を手伝っていたのが大野正博(1948〜)である。現在、大野が設計する住宅に高須賀からの影響を探すとすれば、それは濡れ縁を多用していることではないか。

高須賀は時折、中庭やコの字形の外部空間に濡れ縁を回すことがあった。大野はその手法を積極的に用いることで外部空間を居室の一部として扱い、生活空間を外部にまで延長させている。

栃木県に建つ「四つの中庭がある家」もその一例だ。四つある中庭には、いずれも濡れ縁が設けられ、それぞれ異なる性格づけがなされている。

「外と内の境目の空間」という日本建築の特徴を十分に生かした現代の住まい。まさに「和モダン」の住宅といえよう。

大野正博「四つの中庭がある家」

この記事へのコメントはありません。