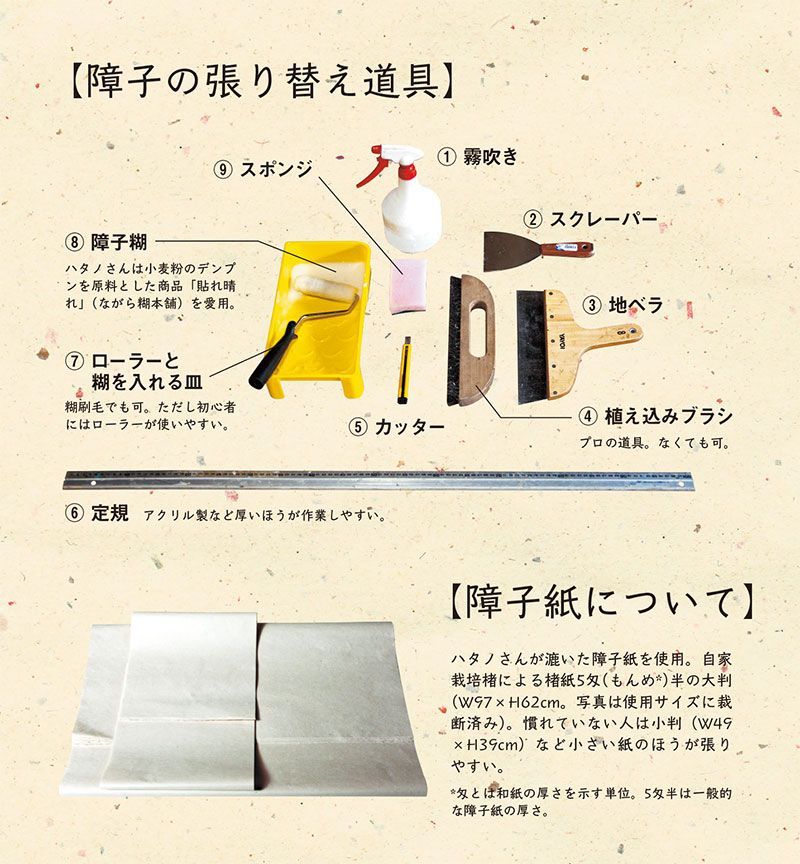

ハタノワタルさんに教わる障子の張り替え・補修術

ハタノワタルさんに教わる

障子の張り替え・補修術

障子の張り替えや補修といえば、

ひと昔前までは各家庭に受け継がれていた暮らしの作法。

けれど、若い世代には経験したことがない人も多くなっています。

和紙職人ハタノさんの手順を参考に、張り替え方を学びます。

慣れてきたら我が家流の方法を見つけてみてはいかが。

監修=ハタノワタル 写真=相原 功

その1. 障子紙をはがす

まずは古い障子紙をはがすところから。小さな子どもも楽しく手伝える。

![]() 古新聞やゴザで養生した床に障子を裏返しに置き、水をつけて軽く絞ったスポンジで組子をポンポンと叩くように濡らす。このとき、なるべく破らないようにするのが、後できれいに紙をはがすコツ。

古新聞やゴザで養生した床に障子を裏返しに置き、水をつけて軽く絞ったスポンジで組子をポンポンと叩くように濡らす。このとき、なるべく破らないようにするのが、後できれいに紙をはがすコツ。

※新しい建具は濡らし過ぎると木にシミができることがあるので、この方法が適する。古い建具ならば、屋外でホースを使って一気に水をかけても可。

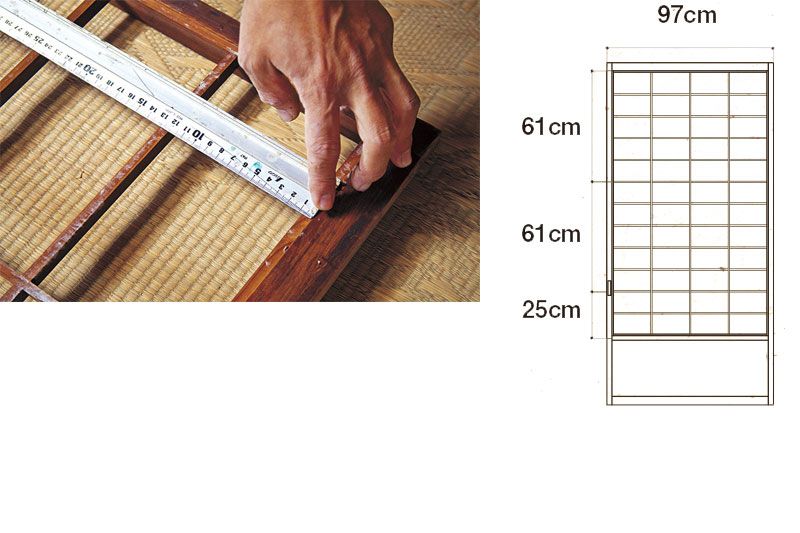

その2. 張り替える

W97cm×H176(腰板含む)の障子に、新しい障子紙を張る。

![]() 障子紙の天地は62cm。そこに収まる位置の組子までの寸法を測る。桟に付子(紙代のこと)がある場合は付子の端から測り(右写真)、ない場合は1cmほど紙代分を足す。今回は61cmが最も近い寸法のため、障子1本につき3枚(H61cm2枚とH25cm1枚)の障子紙を使う(図参照)。なお、左右は張った後に切るので採寸不要。

障子紙の天地は62cm。そこに収まる位置の組子までの寸法を測る。桟に付子(紙代のこと)がある場合は付子の端から測り(右写真)、ない場合は1cmほど紙代分を足す。今回は61cmが最も近い寸法のため、障子1本につき3枚(H61cm2枚とH25cm1枚)の障子紙を使う(図参照)。なお、左右は張った後に切るので採寸不要。

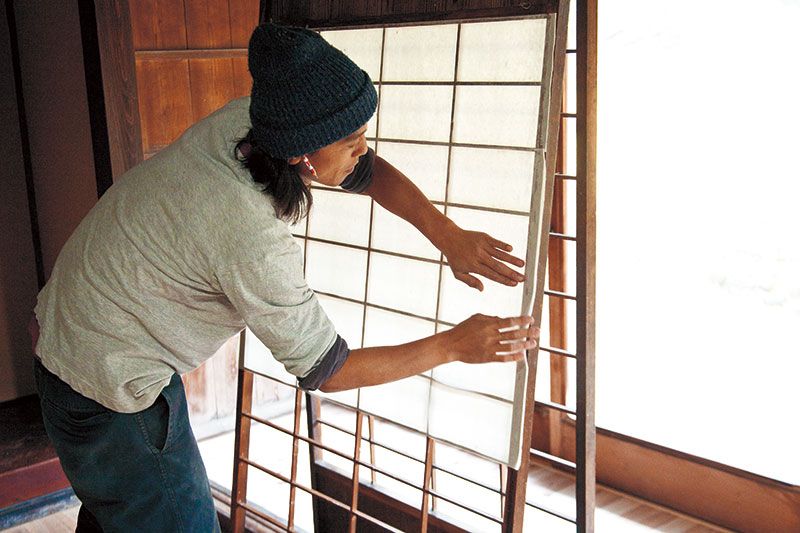

その3. 補修する

直射日光に当てて乾かしたら完了。

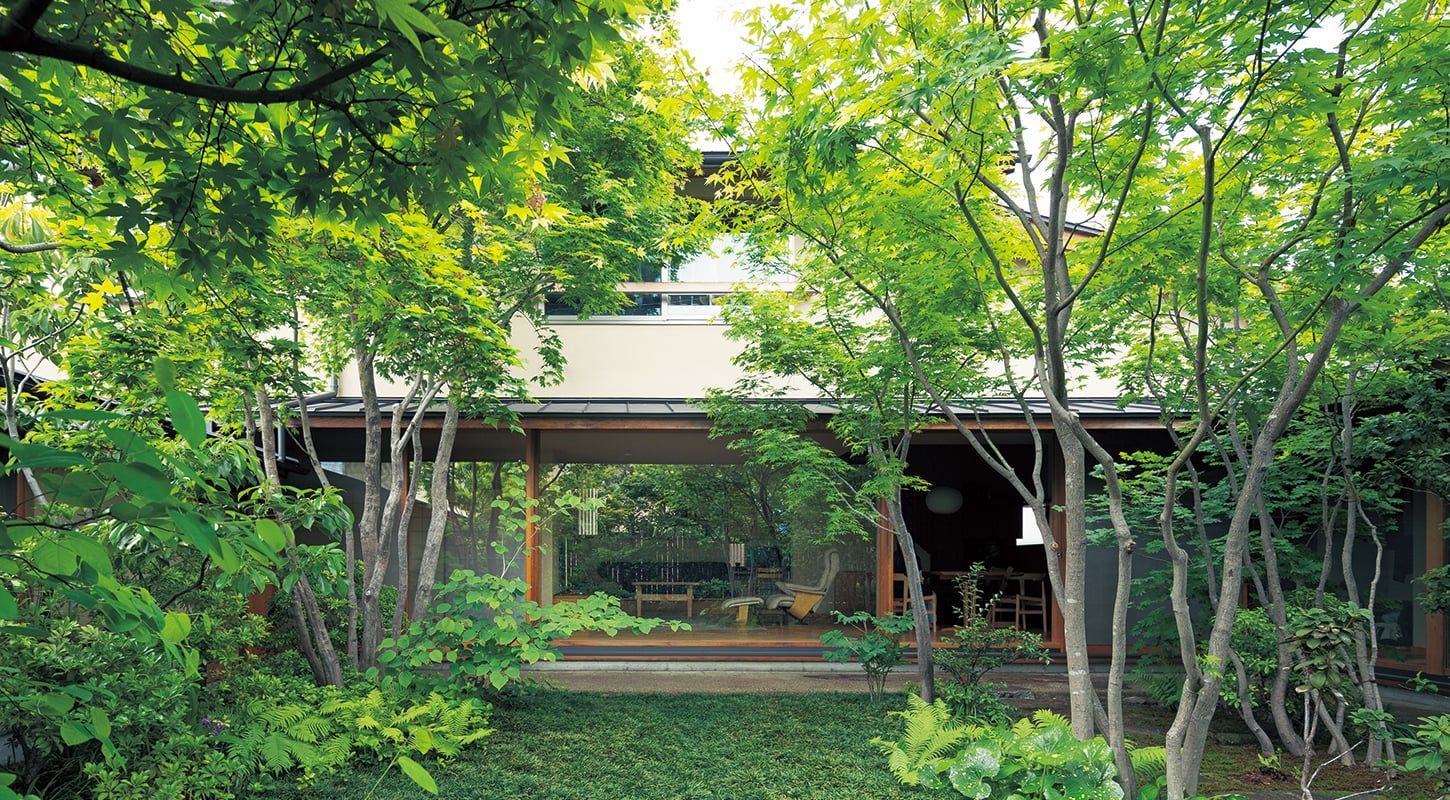

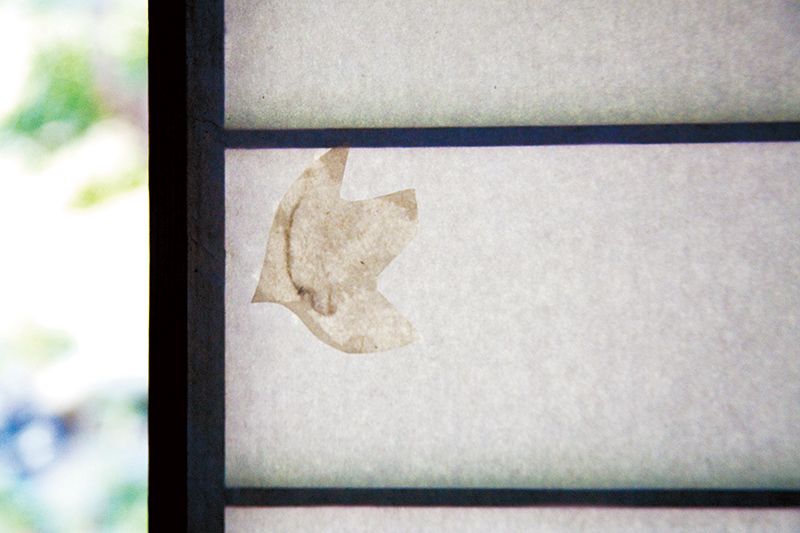

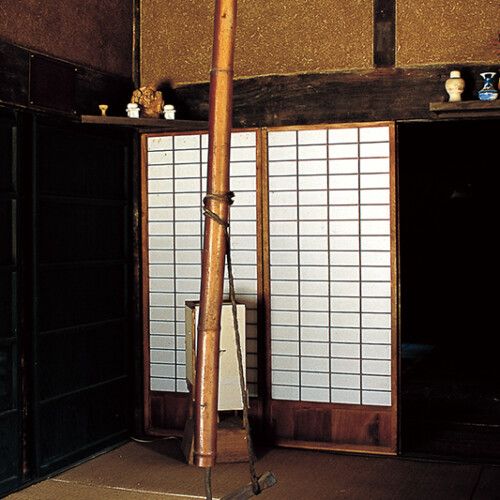

和紙を通して光を味わう贅沢

伝統的な仕事に独自の感性をプラスして、

和紙を取り入れた空間づくりを意欲的に行うハタノさん。

そんなハタノさんが多くの人に伝えたい、障子の魅力とは。

「手漉きの障子紙を通して見る光は、本当にきれい。特に朝日は格別です。その光で目覚める贅沢を、ぜひ味わって欲しい」と、実感を込めて語るハタノさん。そして、「障子に目をやるとき、障子そのものを見ているわけじゃなくて、光を見ているんですよね」と続ける。光を美しく見せることこそが、障子の真骨頂と考え、どんな紙が最も障子に適するのか、紙の厚みや原料を試行錯誤した経験も。そうして辿り着いたのは、とてもシンプルな答えだった。

「光を受けたときの美しさは、楮紙がいちばん。ざっくりとした質感に見えるのに、光を通した瞬間にふわっとやわらかく全体が光って表情が変わります」

また、壁や天井に内装材として色和紙を施工したり、襖に大胆な意匠を施すこともあるハタノさんだが、「障子は、白に勝るものはない」と、意外なほどきっぱり。その理由は、「光を最も美しく見せる素直な色だから」。障子紙にはあえて現代性や個性を加える必要を感じず、昔ながらの姿がいちばん理に適っていて美しいと、実感しているそうだ。だからこそハタノさんは、障子紙に地元産楮のみを使い、冬の間に防腐剤不使用のネリで漉くことにこだわる。

さらに、手漉きの障子紙には強度の面でも魅力がある。「〝本物の紙〞なら20年近く張り替えなくても破れないし、色も変わりにくいですよ」。

張りやすさを重視した機械漉きのロール紙や破れにくい素材など、さまざまな障子紙が流通している現在。だからこそ、〝本物の紙〞を使った障子でしか味わえない、美しくやわらかな光を体感して欲しい、とハタノさんは言葉に力を込めた。

ハタノワタル

ハタノワタル

1971年兵庫県淡路島生まれ。多摩美術大学絵画科油画専攻卒。デザイン事務所、農場でのアルバイトなどを経て、絵画の支持体としていた黒谷和紙を自らつくりたいと、97年黒谷和紙研修生に。以後、漉き師の傍ら、個展等での表現活動、内装材としての和紙の施工など幅広く活動。

この記事へのコメントはありません。