室内空気質から見た木の家

室内空気質から見た木の家

とりわけ幼児や高齢者に大きな影響を与える室内の空気。

無垢の木の家における空気の性質を明らかにします。

文=萬羽郁子(東京学芸大学教育学部)・東賢一(近畿大学医学部)

住まいの材料と変遷

住まいの材料や構造は、それぞれの地域の気候・風土と密接にかかわっています。日本は国土面積に占める森林面積が約7割と、先進国の中でも有数の森林大国であることから木造住宅が発展してきました。ただし、材料の加工技術や機能性の高い材料がつくり出されるようになったこと、冷暖房機器が用いられるようになり防暑や防寒の技術が進んだことなどにより、鉄やコンクリートなどの新しい人工材料を用いた建築物も増えてきました。

同様に、吉田兼好の『徒然草』に「家の作りやうは、夏を旨とすべし」とあるように、日本では昔から夏季の蒸し暑さへの対処として高い床、縁側、風通しのよい大きな開口部など開放的な住まいづくりに重点が置かれてきました。しかし省エネや快適性が求められるようになり建築物の断熱化や隙間を少なくする気密化が進みました。さらにさまざまな性能・効果の実現のため多くの化学物質、薬剤が建物をつくるための材料に使われるようになり、シックハウス症候群と言われるような住まいが原因の健康障害が問題となってきました。室内の空気汚染は私たちの健康に影響を及ぼす要因の一つであり、今日では室内の空気の質や安全性に対する関心は非常に高くなっています。

暑さ・寒さと木の住まい

1.木の空間は夏涼しく冬暖かい?

建物は、日射や外気温の影響を受けて蓄熱し、それが室温に影響します。これには建物を構成している材料の熱容量が関係しています。物体の温度をある一定量あげるために必要な熱量を熱容量といい、熱容量の大きい物体は熱しにくく冷めにくい性質を持っていることになります。また、高断熱とは室温が外気温の影響を受けにくいことで、高断熱住宅では夏季には温度の高い屋外から室内に熱が流入しにくく、冬季には温度の高い室温から屋外へ熱が流出しにくくなります。これらの性能は、省エネルギーや室内の健康・快適性と大きくかかわってきま

す。

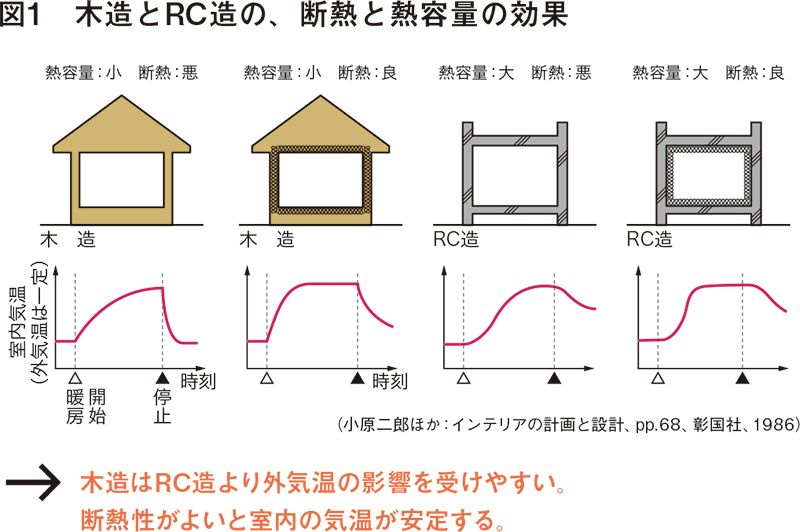

図1は、断熱と熱容量の関係を暖房時の室温変化で示しています。木造と鉄筋コンクリート(RC)造を比較した場合、木造住宅は窓が多く気密性が低くなりがちであることや熱容量が小さいために、外気温に追随して室温が変化しやすいことが多いです。夏の夜など、日中に蓄積した熱が下がりにくいコンクリート造に比べて木造住宅ではそのようなことが少ないと言えますが、冬季の暖房時には木造住宅では速やかに温度上昇するものの、熱容量の大きいコンクリートに比べて暖房停止後に温度低下しやすいという特徴があります。なお、近年では木造住宅においても熱容量が大きくなるような工夫もされています。

2.木に触れた時に心地よいのはなぜ?

手や足で触れたときの感触のよさも木材の性質の一つです。熱の伝わりやすさを示すものに熱伝導率がありますが、木材は金属やガラスと比べて熱伝導率が低い性質があります。そのため、鍋は鉄やステンレスでできていますが、取っ手部分は熱くなりにくい木や耐熱性のプラスチックが使われています。また、木材の内部には非常に多くの空隙があり空気が多く含まれています。空気は対流しなければ熱を伝えにくい性質があるため、触れたときに体温が奪われにくく、温かく感じます。

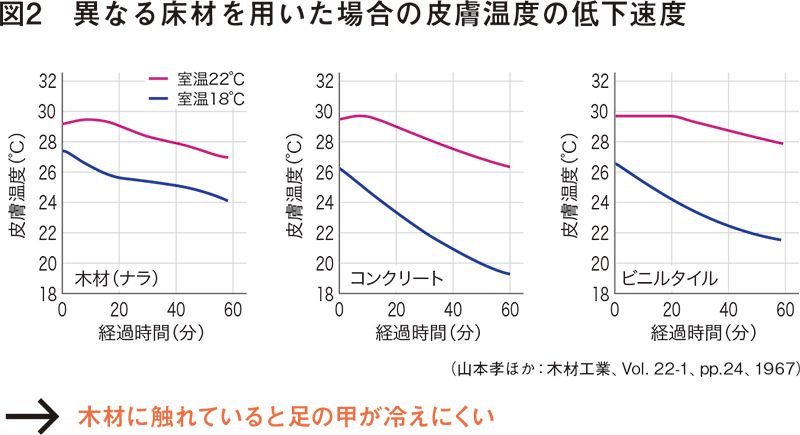

これに関連して、図2は木材、コンクリート、ビニルタイルを床材にしたときの足の甲の温度変化を示します。冬季の室温が低いときには木材の床では足の甲の温度低下割合が小さく、冷えにくいことがここからわかります。また、公共建築物での木材利用が進んでいますが(平成22年施行・「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」)、校舎の木質化による効果として、木材床よりコンクリート床で過ごした場合の方が、足下の冷えによる「眠気とだるさ」、「注意集中の困難さ」を訴える場合が多いことも報告されています。

3.木の空間は乾燥しにくい?

木材は、高い吸放湿性を備えていることでも知られています。吸放湿性とは、木材は親水性があり空隙を多く持っていることから、空気中の湿度が高いときには水蒸気を吸収し、空気中の湿度が低下すると水蒸気を放出するため、室内の湿度は安定状態を保つことができます。

正倉院校倉の宝物がカビなどの被害に遭わず良好な状態で保存されていたことは有名です。外気に比べて校倉内の温度・湿度の日較差(最高と最低の差)は小さく、1日の中での変化が小さく保たれていたことがわかっています。さらに、正倉院では唐櫃と呼ばれる木製の箱の中で宝物が保存されていました。

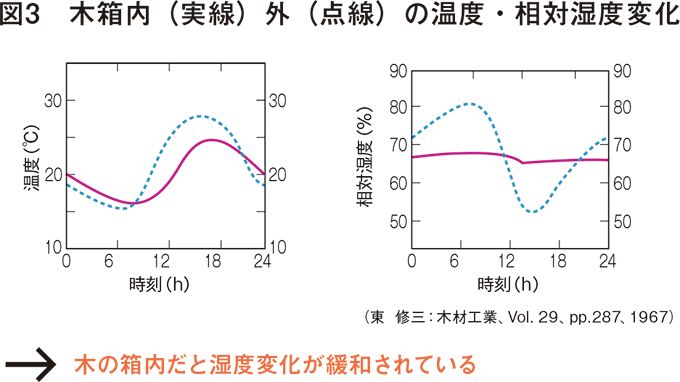

図3は、厚さ2センチの杉材の箱の内外における温度・相対湿度の測定結果を示します。木箱の中の温度は外気に比べて変化が小さく、相対湿度は一定に保たれており、木材のすぐれた吸放湿性によって湿度変化がより緩和されたことが示されています。正倉院は高床式の構造であることや、唐櫃内は外光・汚染外気が遮断されていることも関係していると言えます。

湿度について、室内の乾燥はインフルエンザなどに感染しやすくなり、湿度が高い場合にはカビの繁殖が進むなど健康影響につながる場合があります。木材の湿度変化を緩和する性能は居住環境の快適性・健康面においても効果が発揮されると考えられます。

空気・においと木の住まい

私たちは生活時間の約9割を建物の中で過ごしています。最初に述べたとおり、近年ではシックハウス症候群などの問題によって室内空気への関心もますます高まっています。このような中で、無垢材の利用や木のにおいによる効果が着目されています。

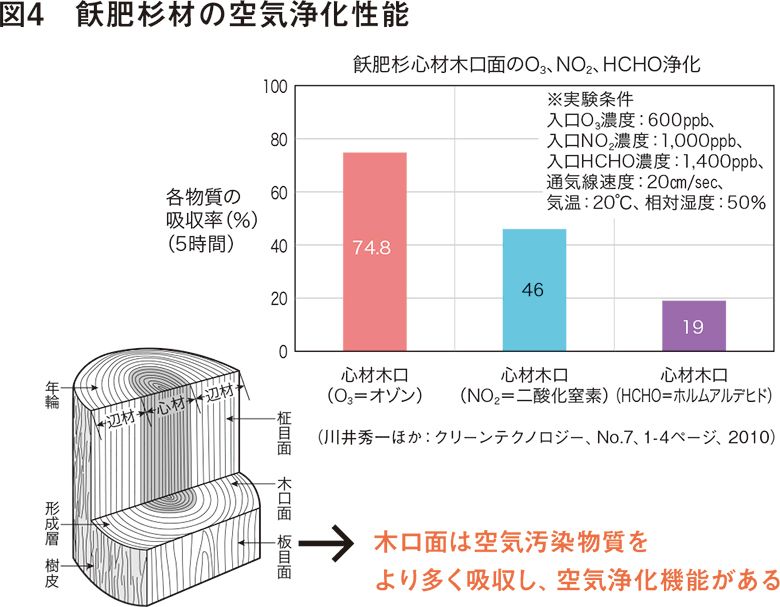

たとえば、図4は宮崎県産の飫肥杉材の空気汚染物質の浄化機能を示しています。木材はこれまで板目材あるいは柾目材として利用されてきましたが、調湿機能にすぐれている杉木口材に注目したところ、オゾン、二酸化窒素、ホルムアルデヒドといった空気汚染物質を木口面はより多く吸収し、空気浄化機能があることが報告されています。

森林浴など樹木のすがすがしいにおいにより、気分がリフレッシュしたりリラックスしたりしたことのある人も多いと思います。これらの香りは、植物自体の自然免疫で、微生物などから身を守ろうとしてつくりあげられたフィトンチッドと呼ばれるものです。フィトンチッドはリラックス、リフレッシュ効果をもたらすとともに、樹木精油による抗菌・抗カビ作用なども探索されています。

樹木の精油など香りの効果についても研究が進められています。松、檜、杉など多くの針葉樹に含まれているα―ピネンを嗅がせたグループではもう一方に比べて肩凝り、頭痛などの自覚症状が少なかったことが報告されています(註1)。また、リモネンやα―ピネンなどを含む森林の香料サンプルを用いて、交感神経活動の鎮静作用があることも示されています(註2)。交感神経は体を活発に活動させたり、興奮状態のときに働く神経ですので、交感神経の鎮静化はリラックス状態に近づいたことによるものと考えられます。さらに、一部の針葉樹から抽出される、交感神経活動鎮静作用を持つセドロールに着目し、セドロールが室内に散布された条件では、していない条件と比べて入眠過程が促進される効果なども報告されています(註3)。

このように香りによる効果についても検証が進められていますが、その多くは精油を用いたもので、木材そのものの香りの効果の検証はまだまだ少ないのが現状です。そこで、筆者らは、内装の木質化による効果を明らかにするための研究を行ってきました。

註1 石川明宏、島上和則「精神衛生面における香りの有効性」フレグランスジャーナル、No.64、pp.32-35

註2 花輪尚子ほか「日本由来の香りが日本人にもたらす交感神経活動の沈静作用」日本生理人類学会誌、Vol.13、No.1、pp.49-56、2008

註3 山本由華吏ほか「香気成分セドロールが睡眠に及ぼす影響」日本生理人類学会誌、Vol.8、No.2、pp.25-29、2003

1.木の空間で疲労感は回復する

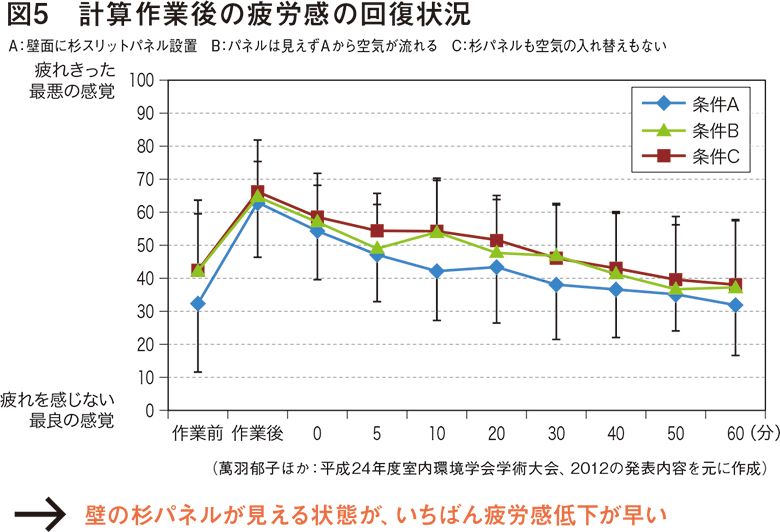

図5は、計算作業を行ってある程度疲労が蓄積した後に条件の異なる部屋に滞在したときの疲労感の回復状況の違いを示しています。このときの実験では、条件Aは壁面に杉スリットパネルを設置してパネルを見ている状態、条件Bはパネルが見えないがAから空気のみが流れていくようにした状態、Cはパネル設置がなく条件AやBと空気の入れ替えもない状態としました。そして、条件Aでは疲労感の低下が最も早い結果となりました。

また図6に示すとおり、条件Aはパネルからの距離も近いため杉のにおいを強く感じていました。また多くの実験参加者にとって快適な、心地よいにおいであったことがわかります。

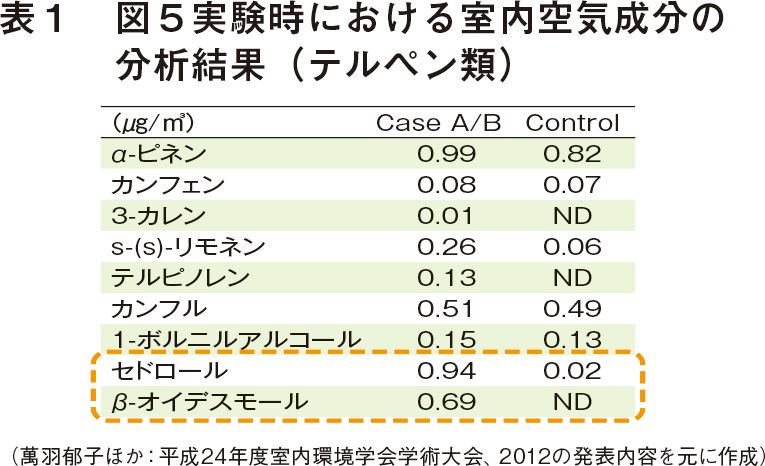

表1は同じ実験での室内の空気の成分分析結果です。先ほど交感神経活動鎮静作用をもつと紹介したセドロールなどの成分が杉パネルを設置した部屋で検出されていました。条件Aでは杉のにおいの効果と杉を目視で確認できていたことの相乗効果で、疲労感が軽減していったと考えられます。

2.木の空間はよく眠れる?

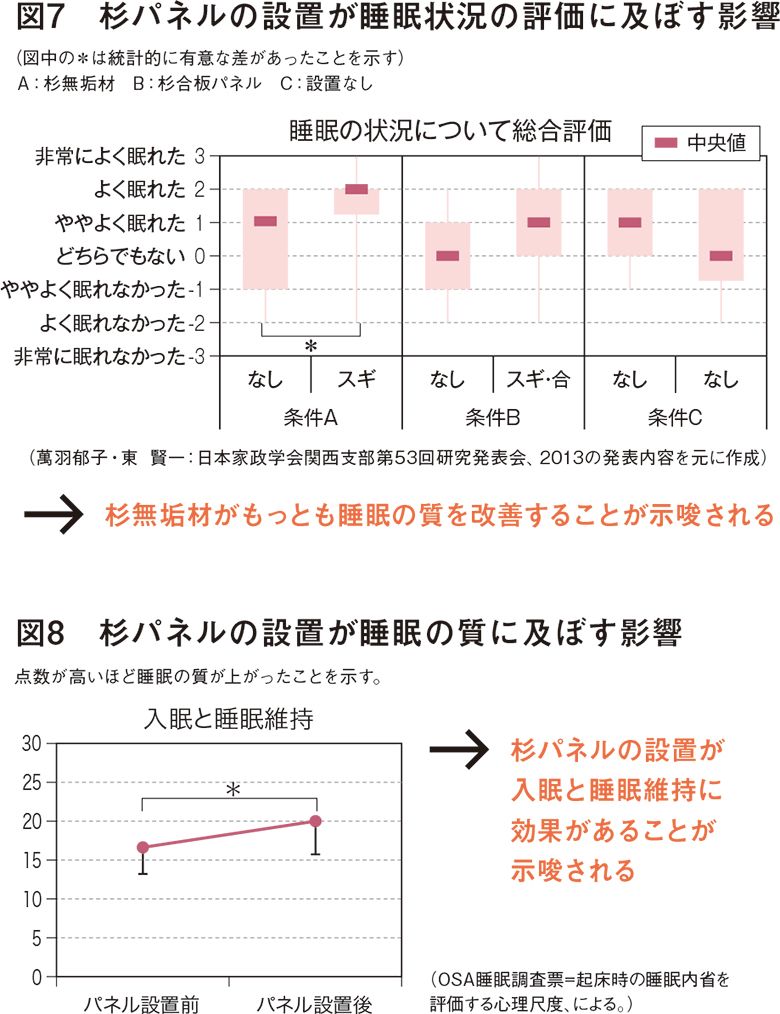

また、A4サイズの杉スリットパネルを2枚連結したもの3種を、枕元に置いて設置前一晩と設置後一晩の結果を元に睡眠の質への効果を検討しました(条件A=無垢材、条件B=合板、条件C=設置せず)。その結果を図7に示します。

実験参加者の睡眠の質についての総合評価は杉無垢材パネルで変化が最も大きくなっていました。このときも実験参加者はパネルのにおいを感じており、パネル設置による睡眠の質の改善が示唆されました。

また、図7と同様の杉無垢材パネルを使用して別の参加者を対象に行った実験結果を図8に示します。このときは、パネル設置前3日間と、パネルを設置して3日間の調査を行いました。睡眠時の状況について、OSA睡眠調査票を用いたアンケートの結果は、点数が高いほど睡眠の質が高いことを示します。五つの因子について調べることができますが、この実験では「入眠と睡眠維持」について統計的有意に上昇していました。入眠は寝つき、睡眠維持は中途覚醒などに関係します。

3.木の空間は健やかな精神を育む?

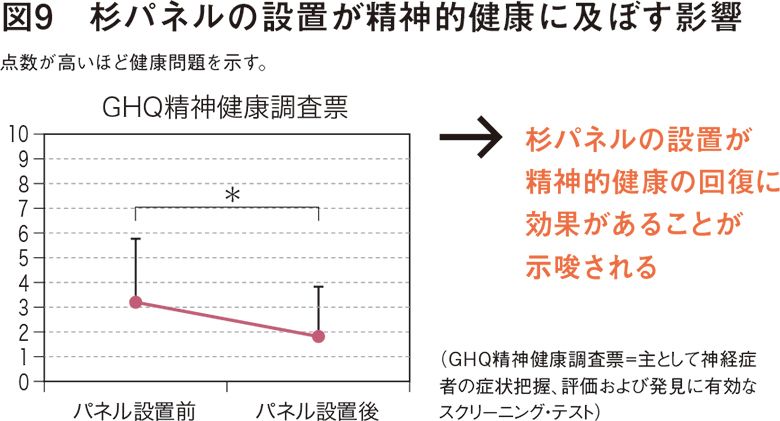

図9は図8の調査期間中に実施したGHQ精神健康調査票の結果です。これは点数が高いほど精神的健康が損なわれていることを示します。杉パネルの設置により点数はやや低下の傾向にあり、精神的健康が回復していることが示唆されました。これらの結果も杉パネルのにおいと見た目の相乗効果と考えられますが、いずれも心理効果が大きく、生理反応に対する効果については今後もデータを収集して検討していく必要があります。

ほかにも建築の現場では木材の内装仕上げで子どものアレルギー症状の軽減や、抑うつ、不安などの精神症状の改善が観察されていますが、木材の人体への作用の科学的根拠についてはまだまだ明らかとなっていない部分も多く、今後もさらなる研究が必要と考えています。

また、無垢材の香りによる効果について述べましたが、自然由来の化学物質だからといって量や物質によっては必ずしも安全とは言えないものもあります。前半に述べたように、最近では住まいの気密性が高まっており、換気が不足した場合には材料から放散した化学物質は高濃度となりやすいです。最近では木材の加工や乾燥方法によって放散される成分や量が変わってくることも明らかとなっていますので、適切な設置の量や加工方法についても検討を続けて、木の住まいにおける健康・快適性について考えていきたいと思います。

萬羽郁子(ばんば・いくこ)

近畿大学医学部環境医学・行動科学教室助教を経て、2015 年4 月より東京学芸大学教育学部講師、博士(学術)。環境整備にかかわる住まい方と、室内のにおいや化学物質・微生物などによる空気汚染について研究。著書に『東日本大震災ボランティアによる支援と仮設住宅−家政学が見守る石巻の2 年半』(共著・建帛社)。

東 健一(あずま・けんいち)

博士(工学)・近畿大学医学部准教授。著書・監修に『住居医学(Ⅳ)』(米田出版)、『建築に使 われる化学物質事典』(共著・小社刊)、『予防原則―人と環境の保護のための基本理念』(合同出版)など。専門分野は、環境保健、環境リスク、室内空気汚染。主に生活環境中の化学物質や微生物による健康影響の研究に携わる。

この記事へのコメントはありません。