“しくみ”で解く茶室

客付き

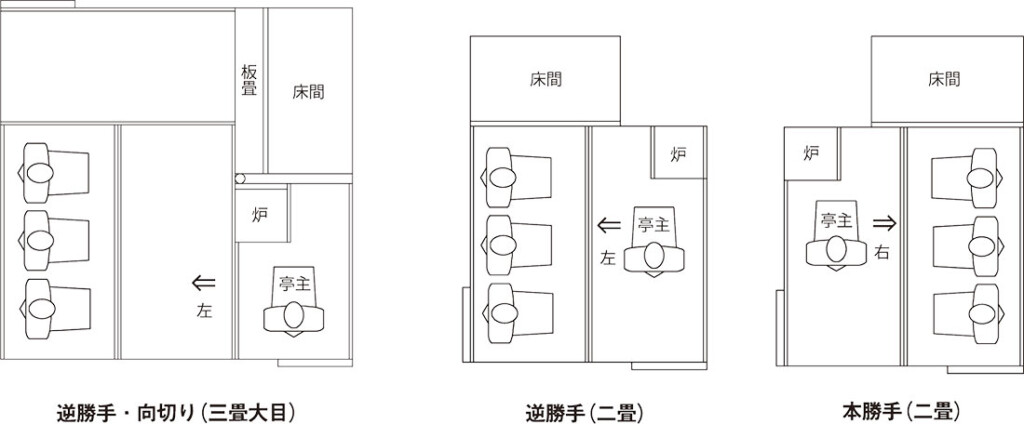

点前座にて、亭主から客を見た方向を「客付き」と言う。客付きを亭主の左右どちらに置くかは、建物全体のプランともかかわってくる。

主流は断然、本勝手

客座が、亭主の右側にくれば本勝手、左側なら逆勝手と言います。また、店主にとって客のいる方向を客付き、水屋の方向を勝手付きといいます。

古くは右勝手、左勝手と呼んだこともありました。勝手とは水屋のことですから、昔は水屋を基準に亭主の構える方向を示していたわけです。

しかし現代では、本勝手、逆勝手の名を使って、客付きを基準に亭主と客の位置関係を表します。もちろん、本勝手が圧倒しています。稽古場や貸し席のように不特定の人が使うのであれば逆勝手は禁物です。

挨拶は茶室で

茶室は客と亭主の出会いの場です。寄付きでの挨拶は多くを語らず、中門での挨拶を無言にとどめるのは、正式な挨拶を入席後にとっておきたいからです。挨拶は両者が出会う茶室の中で交わします。原則的に、客と亭主は途中で出会ってはならないのです。

茶の湯の施設は入り組んでいるように見えても客側と亭主側の領域に分かれていて、しかもお互いの領域を侵すことはありません。席内に座る両者の位置関係が、実は施設全体に及んでいるのです。

だから本勝手、逆勝手の改造をしようとすれば、施設をあげての大工事になってしまいます。茶室を計画するときは、主、客の両座席から逆にたどって全体の計画を見直す必要があります。

逆勝手は向切り

どういうわけか、逆勝手の席は炉を向切りにします。茶人の間には、四つの炉の切り方を本勝手と逆勝手にあて「八炉」の形式が知られています。確かに理論上は可能なのですが、実在する逆勝手の席は、ことごとく向切りの席です。

『“しくみ”で解く茶室』

竹内 亨/著 2,074円(税込) 風土社

茶室の第一印象は戸を開けた瞬間に決まる……。茶人たちは茶事の最高のご馳走として、茶室の中にさまざまな「景色」を用意してきた。建築設計と茶道に精通した著者が、茶室建築に詰め込まれたもてなしの知恵を読み解き、設計のヒントとして解説する。第1章「空間の“しくみ”」、第2章「形態の“しくみ”」、第3章「平面の“しくみ”」、第4章「機能の“しくみ”」。

竹内亨(たけうち・とおる)

1946年山形県生まれ。東北工業大学工学部建築学科卒業。文化学院建築科、同研究科で建築設計とデザインの教育に30年間携わる。モノ研究室/一級建築士事務所を主宰した。号・格庵。

この記事へのコメントはありません。