“しくみ”で解く茶室

畳の数え方

「四畳半のすすめ」の通り、茶室に使われる5種類の畳は単なる床仕上げではなく、席内の間仕切りとして機能している。

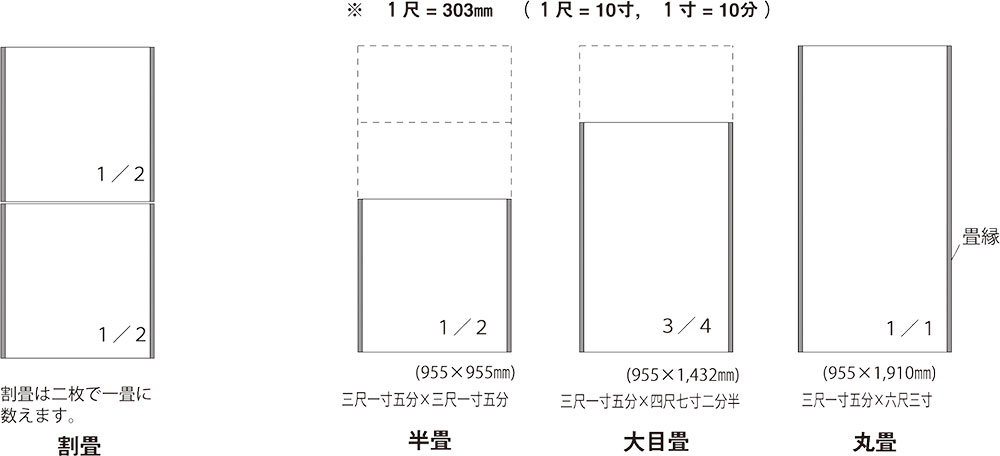

サイズは3種類

茶室の畳は、京間の内法制にもとづいて規格化されていますから、広さを畳の枚数で厳密に表すことができます。

茶室では六尺三寸×三尺一寸五分の京畳を常用します。建築関係の人は何でもメートル単位で表すので1.910×955ミリです。これを丸畳と呼びます。ちなみに、厚さは55ミリで江戸間の畳より5ミリ薄い。わずかの違いですが、畳と炉縁の厚さの合わせに注意しましょう。

丸畳は二つの正方形に分けることができます。そう、一畳のハーフ・サイズが半畳です。蛇足ですが念のため、四畳半ならば丸畳四枚と半畳一枚の組み合わせでできていることになります。

このほかに大目畳と呼ぶ一畳と半畳の中間サイズの畳があります。細川三斎は、丸畳の4分の1を切り取り、四尺七寸二分半を寸法と決め、大きめの方を使うので大目の名が付いたと述べています。発想の動機について、丸畳では亭主のうしろが空き過ぎるので利休が狭めたとも記しています(「細川三斎御伝授書 上」『数寄屋古典集成 二』中村昌生/編集、小学館)。

畳の数え方

茶室に使う畳は以上の、丸畳、大目畳、半畳の3種類です。敷いてある畳を数えれば、茶室の広さを知ることができます。

なお、千家の茶室に見られる特徴ですが、半畳を2枚連ねて一畳に数えることがあります。これを割畳と呼びます。畳目を目安に道具の配置を決めますから、畳目の方向が揃えば使い勝手がよろしい。効用は畳目の方向が揃う点にあります。

仮に、丸畳が8枚だけなら八畳、丸畳が7枚と半畳が1枚なら七畳半、丸畳が1枚と大目畳が1枚なら一畳大目……。こんな調子ですね。板畳や床畳、向板などを敷くこともありますが、広さを表現する時は除外します。ただし、炉畳は勘定に入れてください。

『“しくみ”で解く茶室』

竹内 亨/著 2,074円(税込) 風土社

茶室の第一印象は戸を開けた瞬間に決まる……。茶人たちは茶事の最高のご馳走として、茶室の中にさまざまな「景色」を用意してきた。建築設計と茶道に精通した著者が、茶室建築に詰め込まれたもてなしの知恵を読み解き、設計のヒントとして解説する。第1章「空間の“しくみ”」、第2章「形態の“しくみ”」、第3章「平面の“しくみ”」、第4章「機能の“しくみ”」。

竹内亨(たけうち・とおる)

1946年山形県生まれ。東北工業大学工学部建築学科卒業。文化学院建築科、同研究科で建築設計とデザインの教育に30年間携わる。モノ研究室/一級建築士事務所を主宰した。号・格庵。

この記事へのコメントはありません。