子どもと建築

子どもと建築

こどもの成長と、こどもが育つ環境には、

強い関係があります。自然との触れ合い、

走りまわれる広い野原、友だちや近所のさまざまな人との出会い……。

それらの体験はすべて、こどもを育む糧となります。

しかし、その体験を与えてくれる環境は、

かつてのように当たり前に存在しているものではないようです。

それでも、たとえば住宅や周辺環境に、

こどもの五感を育て、元気を育てる工夫を

見出すことはできないでしょうか。

長年こどものあそび環境の研究と

そのための建築をつくってきた建築家の仙田満さんに、

こどもにとってよい環境、

よい建物とは何かについて論じていただきます。

文=仙田 満(環境建築家) 写真=藤塚光政

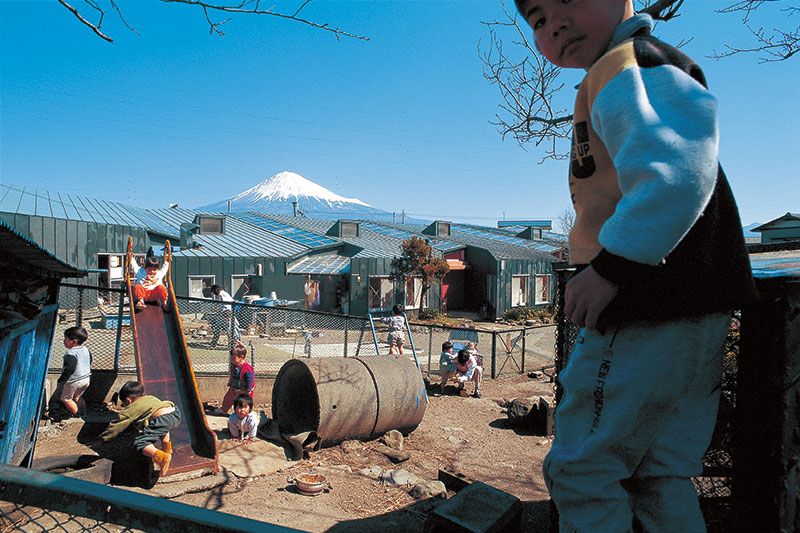

野中保育園と私

「こどもは泥とあそばねばならない。大地と交わらなければならない」と大地保育を提唱したのは故・塩川豊子先生である。先生は静岡県富士宮市にある野中保育園の園長を長く務められた。私が塩川先生の園を設計する機会を得たのは、ご子息である塩川寿平氏と若い頃に愛育研究所の遊具研究会でご一緒していたからである。その研究会は当時の厚生省の高木義太郎専門官によって呼びかけられ、組織され、私も若手の研究者とともに参加した。

そこでは、東大の保健教育学の大場義雄教授にも多くを学んだ。危険には〝顕在危険〞と〝潜在危険〞があること。目に見える危険は誰でも注意するからあまり危険ではない。たとえばブランコの板が折れていれば誰もあそばない。しかし老朽化して、二人であそぶには大丈夫なのだが、8人であそぶと折れてしまう遊具には潜在危険がある。目に見えない危険こそが重大なのだ。そういうものこそ大事故につながると学んだ。

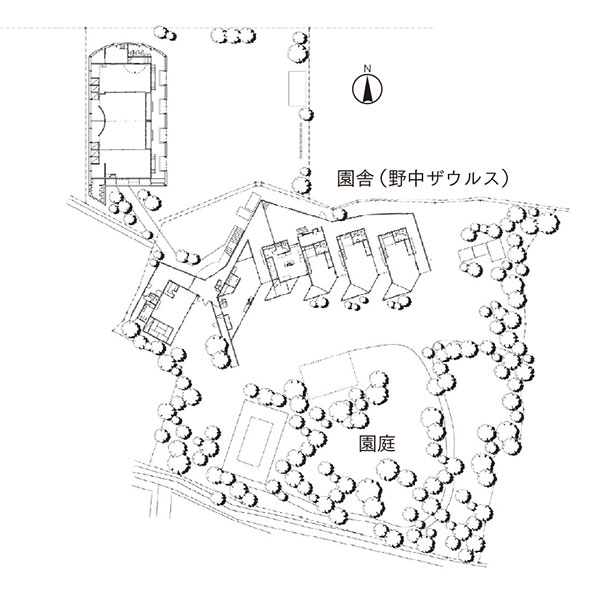

私が大地保育を唱える野中保育園を設計したのはもう40年以上も前のことになる。今でもこの〝野中ザウルス(愛称)〞以上の保育園の環境を設計することはなかなかできない。また多くの保育園、幼稚園を設計してきたが、園庭の大きさはこどもの保育環境としてきわめて重要な要素だと考えている。1ヘクタール近い敷地をもつ保育園は少ないが、1園あたり5,000平方メートル〜1ヘクタールの広さが欲しい。このくらいの大きさの園庭になると、緑が多く、ビオトープなど水にも親しめ、こどもの多様な自然体験が可能となる。

こどもは体全体が

感覚受容器

野中保育園には泥であそぶ場所がある。砂もある。池も流れる川もあり、プールもある。さまざまな可塑的な素材で、触感的にあそぶ場がそろっている。野中保育園の環境にはいわゆるリスク、危険な場所も数多くある。高い一本丸太のブリッジや登れる屋根がそこここにある。一目見て危ないとわかる顕在危険がたくさんある。潜在危険も多分ある。しかしこどもが失敗しながらそれらの危険を予知し、学んでいく環境となっている。

人間はふだん地面の上に立っているが、足の裏のみで地面や床に接しているので、その体表面積の比率は1.5%もない。しかし小さなこどもは足の裏だけでなく、座る、寝転ぶというような形で体全体を大地に接する。人間は約80%の情報を視覚を通して得る。しかし小さなこどもは、触れること、聞くこと、においをかぐこと、味わうことによっても学ぶ。こどもは体全体が感覚受容器なのだ。体全体が学習受容器なのだ。体全体で大地から学ぶ。

現代のこどもの多くがテレビという視覚的ツールや、ベビーバギーや車という「ライド」によって大地から切り離されている。大地から学ぶ機会を失っている。人間の脳は8歳までに約90%が完成するといわれている。その期間は中を形成している。自然は美しいだけではなく、多くのリスクもある。落ちたり、怪我をしたりすることもある。しかしそのリスクを冒しながら、失敗しながら、こどもはさまざまなことを学び、困難を乗り越えていく。

こどもと一緒につくる

こどもの空間

3・11で被災した福島のこどもは大地であそぶことができなくなってしまった。除染が終わった現在でも外あそびは1日30分〜1時間だという。この時期にしっかりと大地であそぶことができないことによる影響はきわめて大きい。大地とは単にフラットな地面を指すのではない。斜面があり、山があり、起伏があることが重要である。山に登る、斜面をすべる、穴にもぐるなど、変化のある空間はこどもにさまざまな行動を喚起する。登る、ぶらさがる、駆け下りる、もぐる、飛び降りる、飛ぶ、飛びつく、ぶつかる。これらはこどもの脳も体も発達させる。

私は福島の復興のために、徹底的に除染をした屋外の自然な環境を早急に福島各地につくり、園外保育所や校外あそび場として多くのこどもの体験の場を設けることを提案したい。新しくつくらずとも廃校になった校舎、校庭を使って、そのような空間、体験の場をつくることは可能である。プレーパークのようにこどもと一緒にこどもの家、こどもの空間をつくり、植物を育て、農作業ができる場を早急に設け、こどもを元気にすることを提案したい。我が国のこどもすべてに大地保育が必要なのである。

野中保育園の配置図。40年前に建てられた園舎は、けして綺麗ではないが、こどもたちの自由な活動の軌跡が至るところに見られ、訪れるたびに建物さえも生き生きして感じられる。

仙田 満(せんだ・みつる)

1941年生まれ。東京工業大学工学部建築学科教授、放送大学客員教授、日本建築学会会長、日本建築家協会会長を歴任。現在、こども環境学会代表理事。代表作品に野中保育園、茨城県自然博物館、兵庫県立但馬ドーム、広島市民球場、国際教養大学図書館等。『子どもとあそび』(岩波書店)、『こどものあそび環境』(鹿島出版会)など著書多数。

この記事へのコメントはありません。