データから読み解く自然共生住宅

データから読み解く自然共生住宅

金田正夫氏が提唱するのが、

自然と対峙するのではなく、自然と共生する住まいづくり。

遮熱、調湿、蓄熱、通風を考慮した奥深い設計術を、

東伏見の家の実測データとともに読み解く。

文・写真・図表=金田正夫

春夏秋冬と向き合う家

一時前までは改めて語られることばで はなかったが、近年は様子が変わってし まった。外は四季が移り変わるが室内は1年中春の住まいが主流になった。建物 を外部と完璧に遮断し外の気候とは全く隔絶させ空調機で温湿度を調整する高気密高断熱住宅がそれになる。

この家は180度違う。四季の移り変 わりとできるだけ近いところで生活をし ながら、夏は涼しく冬は暖かく暮らすこ とをめざした。頼るのは機器や工業材料ではなく自然の法則・営みになる。そんな虫の良いはなしが有るのか。現代のような利便な機器や材料がなかった戦前までの時代はそれが当たり前で、頼ったのは自然の営みであった。その試みは永きにわたって試されてきた。そこで戦前の民家に温度計を据えて実測し検証した。 結果、巧みに自然の特性を取り入れた英 知の結晶ともいえる工夫がわかってきた。

この家はその実践例でも有る。先人の 知恵を繙き現代に応用し結果を温度計測で検証しその証を以下に詳述する。

背伸びをしない暮らし

――2050年資源枯渇・餓死を回避するために

建物に限らず、全てにいえる。気候異変の深刻化を食い止めないと生存が危ぶまれる事態に来ている。この解決にはその原因に立ち入らなければならない。一気に事態が深刻化した戦後のわずか70年にその原因がある。戦前と戦後の大きな違いは急激な資源消費にある。大量生産大量消費使い捨てから物を大事にして使い続ける社会に切り替えなければ異変の根本的な解決は出来ない。消費は環境への負荷を伴うので温暖化だけでなく環境異変をも伴い有害物質の蓄積・食料危機・資源枯渇が身近に迫ってきた。利便な機器がない戦前が頼ったのは自然の営みであった。ひとたび建てたら100年〜300年持たせてきたのが民家であった。無理のない環境への配慮があった。改めてここから学ぶ意義は大きい。

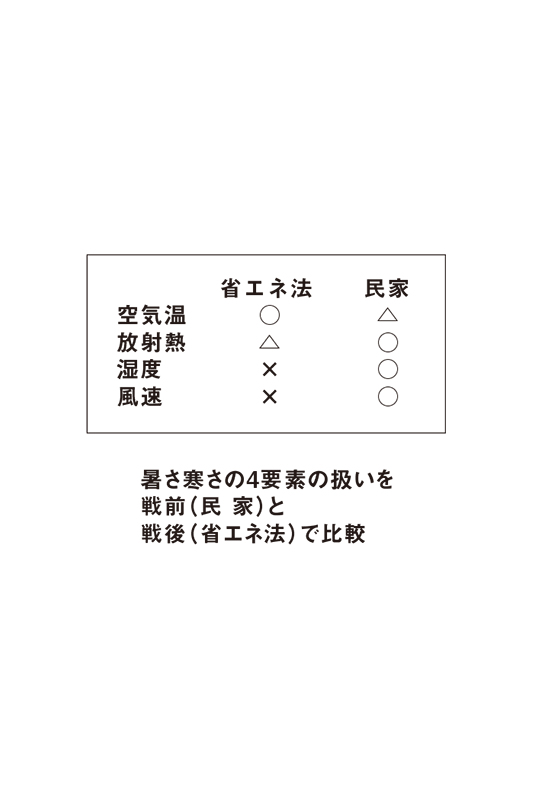

暑さ寒さは気温だけで決まらない

温度計の目盛りで暑い寒いを判断するが、このほかに湿度・風速・放射熱の三つが関係するので一緒に扱う必要がある。夏に風や木陰が涼しさを、冬の日溜まりが暖かさを感じさせるが、そこには気温の差はない。気温以外の3要素は自然界の法則を容易に利用できる。機器に頼らずに快適な環境をつくるにはこれらにこそ注目したい。ところが現代は気温が主で他はわずかなので戦前とは真逆となる。省エネのためにしていることが根本的な異変回避につながらない矛盾がここにある 。

空気を温めない熱エネルギー

――放射熱

夏の日射(放射熱)は屋根面を約70℃にまで熱する。空気温約30℃との温度差40℃は放射熱がもたらしたことになる。放射熱は空気を暖めず素通りするからこんな現象になる。もし空気を暖めるのであれば空気温が70℃になるはずである。

日射をカットするのに

断熱材はいらない

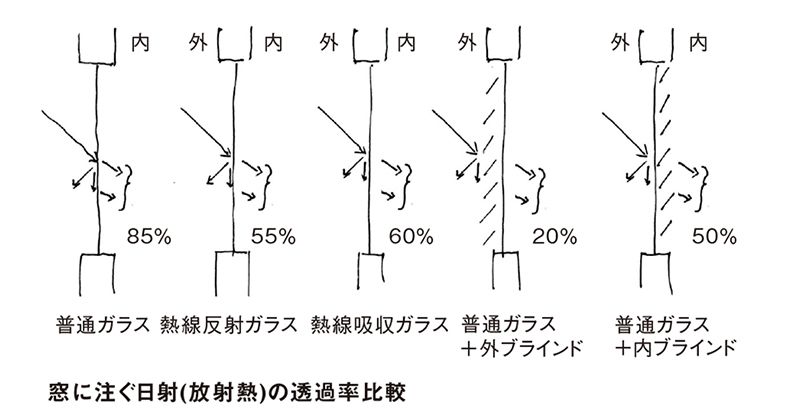

ではこの放射熱の遮熱はどうするのか。空気温に表れない部隊なので空気を断熱するのは効率的でない。下図で五種類の窓に入る日射(放射熱)をどれが最も減らしているか見ると、外側にブラインドを掛けるのが際だって有効となる。熱線反射・吸収ガラスといった工業製品は5割カットだが、その比ではない。8割もカットしている。

空気を透過する熱(放射熱)は外ブラインドによって大方がカット出来るのだから、その遮熱にはこの原理が最も有効となる。受熱面の外側に遮蔽物を設け、その間は熱がこもらないようにするだけであって断熱材の1ミリもいらない。

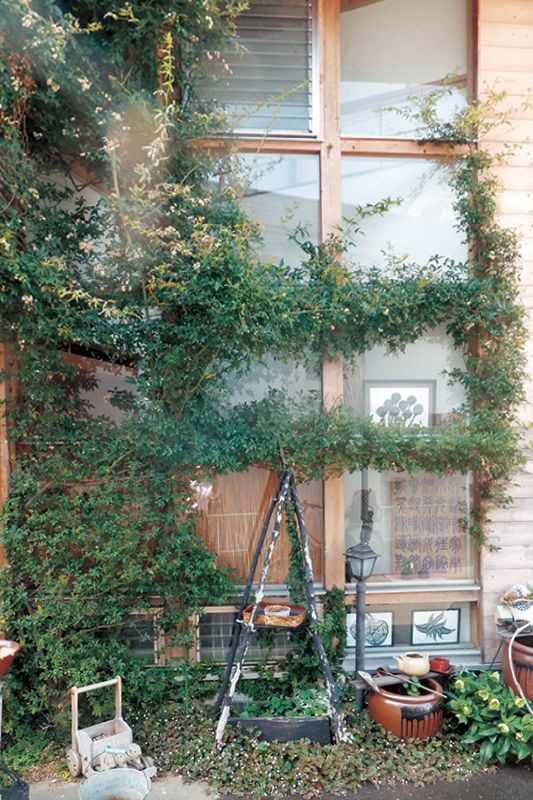

すだれは室内側に掛けない

外ブラインドの原理を住まいの様々な所に応用することが出来る。すだれは最も簡単な手法で窓から入る日射を大方カット出来る。すだれは窓の外側に掛けるもので室内に掛けないのはこの原理を応用しているからである。

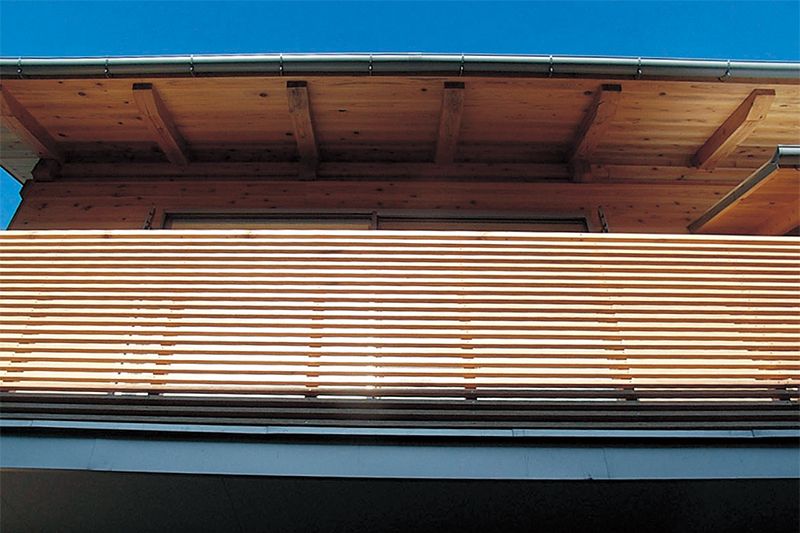

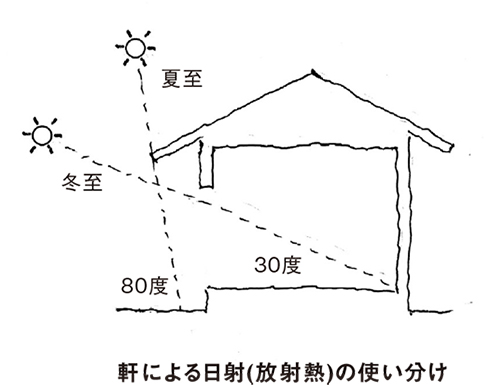

夏は日射を遮り冬は取り入れる便利な手法

――軒

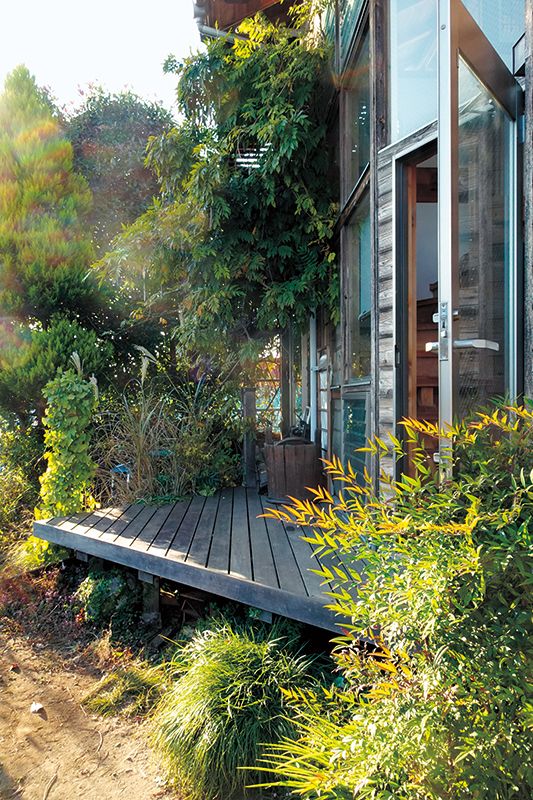

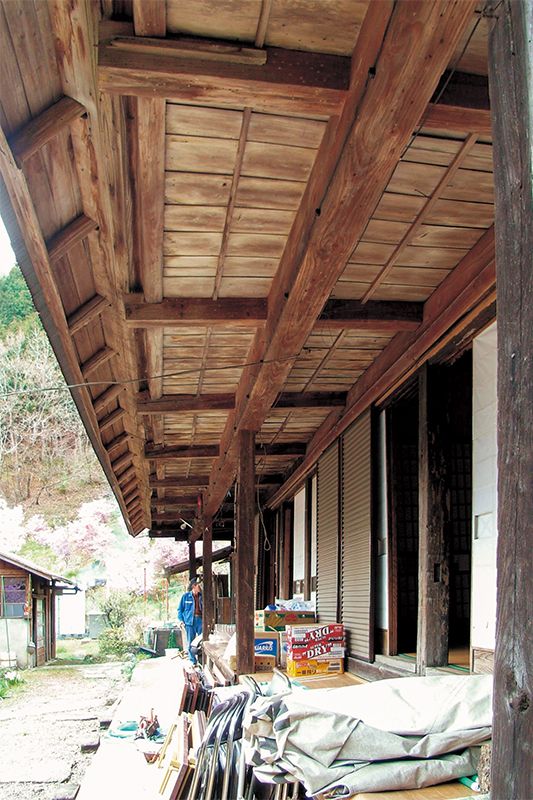

では同じ窓でも掛けたり外したりせずに一度セットしたら夏は日射を遮り冬は取り入れてくれる利便な方法はないのだろうか。軒はそれをやってくれる。機器は全く使わない。軒先を深く出すだけである。この家は軒を1000ミリ出している。

家を長く持たせるのは簡単

高耐久に難しい工夫はいらない。雨がかからないようにするだけで実現出来る。寿命がくる原因は腐るからでそうでなくすれば長寿命になる。

では腐るとは何か。シロアリや腐朽菌が木を食べてしまうこと。彼らが生きるには暖かさ・酸素・養分・水分が必要で一つでも欠けるとそこは食べない。身近に対処出来るのは水分。異常に濡れた状態(含水率28%以上)にしなければ腐らない。水の主役はなんと言っても雨になるから、壁や窓に掛からないようにすれば解決する。それには軒を深く出すのがよい。腐りにくくする薬や強靱な材を見付ける必要は全くない。

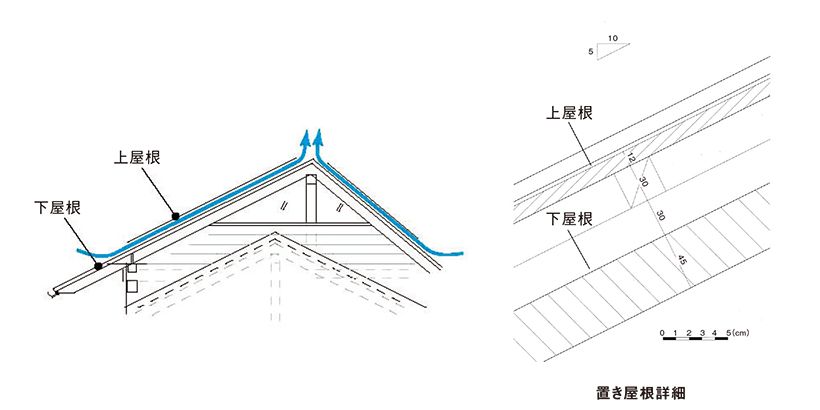

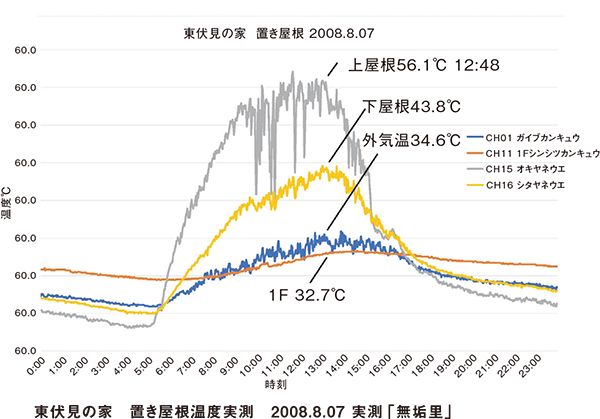

置き屋根

この原理を屋根に応用したのが置き屋根になる。雨を遮る屋根(下屋根)の上に外ブラインドに当たる遮蔽物(波型鉄板)を隙間をとって載せたのがこれである。上板が60℃ほどに上がっても下屋根は外気温近くまで一気に落ちる。この間には1ミリの断熱材もない。置き屋根は下屋根の外側で熱をカットしてしまうが、断熱材工法は屋根の熱を建物内にもらい受けた上でカットすることになる。なので分厚い断熱材が必要になる。置き屋根構法は外気温並みに落ちた熱を遮ればよいので壁と同じように考えればよく300ミリ近い断熱材をいれる必要は全くなくなる。実測結果を下図に示す。

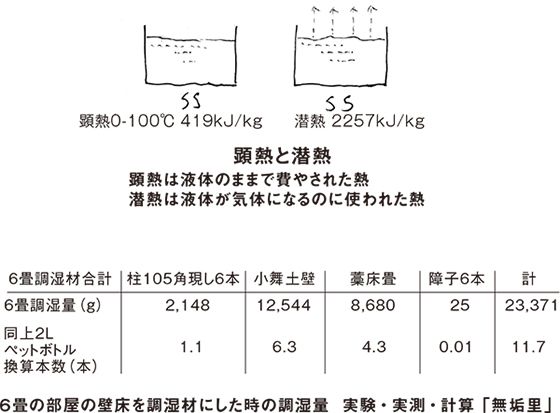

調湿

液体の水が蒸発して気体の水蒸気となる。この気体には水を0〜100℃まで温める熱量(顕熱419kJ/kg)の5倍もの熱量(潜熱2257kJ/kg)が含まれている。これだけの熱を含む水蒸気が多くなれば人間は暖かく、少ないと涼しく感じる。夏は除湿し冬は加湿する理由がここにある。現代は除湿機・加湿機・エアコンの除湿運転に頼るのだが利便な機器がなかった戦前は住まいに調湿材を使うことで除湿加湿を行っていた。機器をつくり廃棄する際の資源もいらず環境負荷もなく電気代も掛からず究極の省エネで省資源といえる。

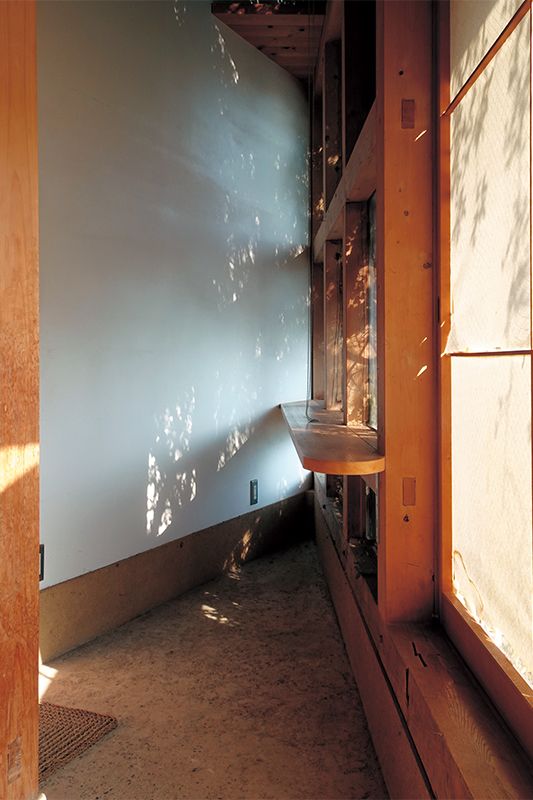

この家は厚さ90ミリの小舞土壁に漆喰を塗り、45ミリの屋根板(野地板)や柱梁の木材を現した。これらは全て優れた調湿材になる。120ミリ角柱1本で468㏄(ペットボトル中1本)ほどの能力がある。私が行った2年間の実験から算出した調湿材の能力を下図に示す。

蓄熱

夏の外気温は日中が30℃を超えても夜間は18〜23℃ほどに下がる。この冷熱を機器などを使わずに蓄えて日中に利用出来れば省エネ・省資源の有効な手法になるが、先人は蓄熱材を使うことで可能にしてきた。バッテリーのような機器を全く使うことなく効果を出していた。

この家は90ミリ厚の小舞土壁が施され蓄熱の他に調湿・耐震(粘り)・耐火・断熱・遮音・西日遮熱・リサイクル・生産廃棄時の省資源を兼ね備えている。

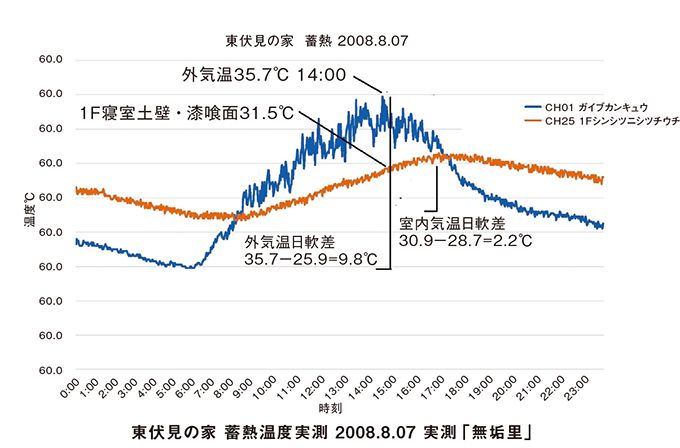

下図の実測グラフから夏の日中の壁面が外気温より4.2℃低いのがわかる。通常はクーラーでもない限りあり得ないが、使っていないのに何が起きているのだろうか。外気温が下がる夜間に土壁が冷やされそれが12時間ほど蓄熱されて翌日の日中に冷熱効果を出している。

1日の最高と最低温度の差を日較差と呼び、外気温と室温のそれが違うほど蓄熱力が大きくなる。下図の実測グラフより日較差が大きく違うのがわかる。断熱型の家は両者がほぼ同じになる。日中の壁面が外気温より低くなるのは、夜間に冷やされ冷蓄熱された土壁が12時間後の日中に効果を表すからである。

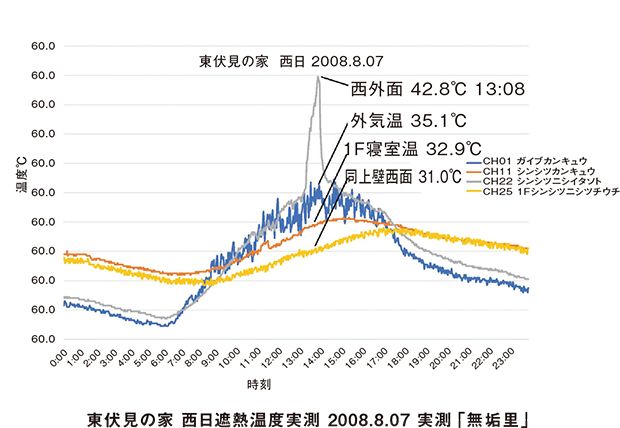

西日遮熱

西壁は一時的ではあるが50℃ほどに上がる。外気温が高い時間帯に温度が上がるので一際暑く感じる。この熱が室内を暑くするので対応が必要となる。外壁材の外側を蔦・朝顔・落葉樹で日射遮熱する外ブラインドの原理は有効だが、西日の当たる壁を蓄熱材でつくるのも効果がある。一時的な熱は蓄熱される前に、日が沈んでしまう。下図の実測グラフから西日が全く室内の壁面温度に表れていないのがわかる。

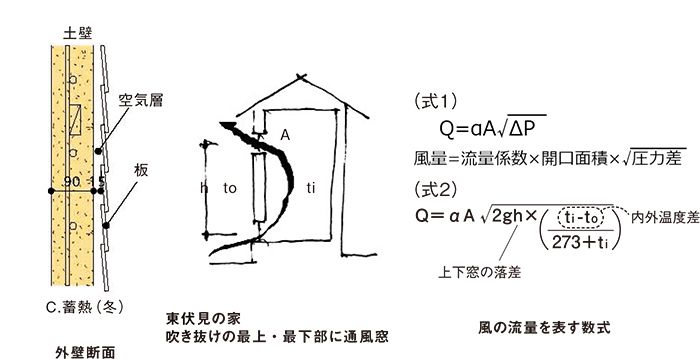

通風

気温が高くても風が通ると体温が奪われて涼しく感じる。通風は空気温を下げなくても涼しく感じる優れた省エネ・省資源の手法で二つの方法がある。

一つは南から北に吹く風を家の中に通す方法。通風量は窓の大きさが大きいほど増える。下式Aが窓の大きさ。ところが、南側に大きな窓が開いているのに風が思うように通らない家が多い。北に洗面・便所・台所の類が多く小さい窓になる。 南北窓の大きさが極端に違うと小さい窓の大きさ分しか流れない法則があるからで、北の窓を大きくすると劇的に風量が増える。この家は北側の窓を意識的に多くしている。北は用途等の制約から高さの大きい窓がとりにくいので幅を広げるのが有効となる。耐震上許す限り北側に開口を多くとっている。北面の格子は目隠しと東・西日の遮熱も兼ねている。

もう一つは内外の温度差があるほど、上下窓の落差が有るほどに風が流れる法則(式2)を利用する。 夏の夜に内外温度差( ti-to)が大きくなるのを利用し、建物の最上部と最下部窓の落差(h)を大きくするほど風が下から上に抜けていく。東京でも夜間クーラーを使わずにぐっすり眠れ、明け方は寒いくらいになる。この家は1〜2階を吹き抜けでつなげ1階の低窓と2階の高窓で落差をたっぷり取った。

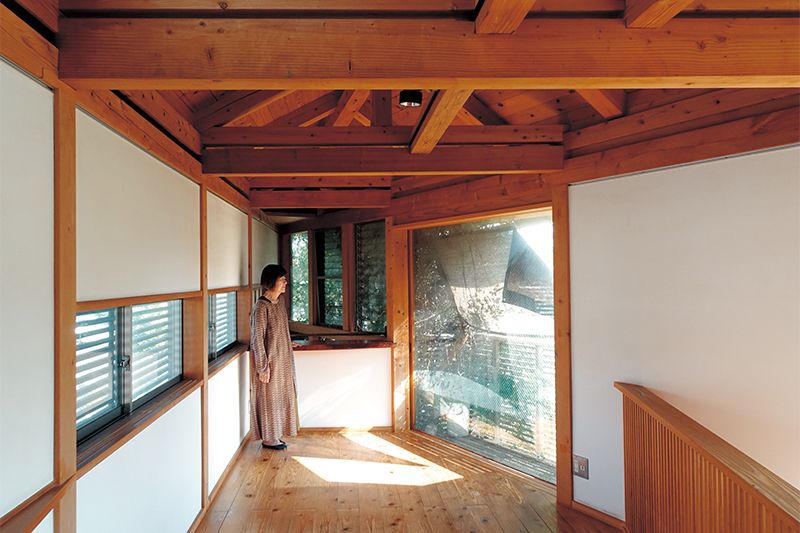

開けると北側の窓があり、風がよく通る。

伝統的な構法とモダンなデザインの調和。

断熱

この家の屋根には断熱材を使っていない。置き屋根による日射遮熱を図った上で野地板45ミリの厚板を張っただけだが、断熱性能は厚さに比例するので通常野地板12ミリの4倍の効果になる。

壁にも断熱材は使っていない。土壁の性能は現代の断熱材の10分の1ほどに落ちるが土壁厚を90ミリに厚くし、その外側に空気層15ミリを挟み15ミリの板を張って空気層断熱を図っている。わずかでも空気層を挟むだけで断熱性能が格段に良くなる法則を利用している。

窓から見える月や星もきれいだった。

金田正夫(かねだ・まさお)

1949年東京生まれ。1973年工学院大学工学部建築学科卒業。1983年有限会社無垢里一級建築士事務所主宰。2011年法政大学大学院工学研究科建設工学専攻博士後期課程修了、2011年法政大学より「伝統的民家における温熱特性と現代住宅への応用に関する研究」で博士(工学)取得。2013〜2020年法政大学大学院デザイン工学研究科兼任講師・2010年から職業能力開発短期大学校「東京建築カレッジ」講師。1999年東京ガス主催第2回あたたか住空間デザインコンペティションリフォームの部優秀賞。2001年度日本建築学会設計競技(技術部門)佳作(他3名との共作)。2006年日本民俗建築学会奨励賞。2013年第3回ものつくり大学21世紀型木造住宅建設フォーラム設計競技一等。2014年第4回・2015年第5回ものつくり大学21世紀型木造住宅建設フォーラム設計競技入賞。2014年伝統木構造の会伝木賞奨励賞受賞「伝統的民家における温熱特性と現代住宅への応用に関する研究」。2021年度新建賞正賞。著書に『住まいの考源楽』(ピエブックス)、『春夏秋冬のある暮らしー機械や工業材料に頼らない住まいの環境づくりー」(風土社)。

この記事へのコメントはありません。