裸足生活で治った冷え性

裸足生活で治った冷え性

裸足の生活が心身にもたらす影響

文=金子 潤(中京大学スポーツ科学部助教)

〝はだし”から自然に寄り添う

〝引き算の暮らし〟へ

私は〝はだし”をテーマに研究しています。

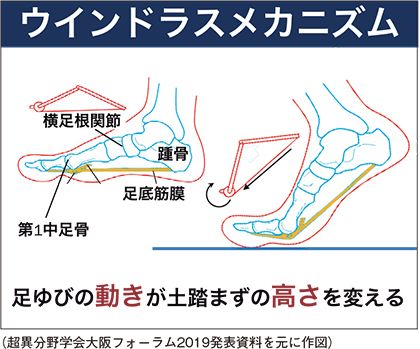

きっかけは8年前に出会ったイタリアのメーカーの五本指シューズと『Born toRun』(注1)という本。スポーツトレーナーとしての経験から、動きの土台となる足の重要性は理解していましたが、壊れやすい足をいかに靴で保護し支えるかという考えを持っていました。今思えば、あの頃の私には今のように自分が〝はだし”で走っている姿は想像できなかったことでしょう。初めて〝はだし”で陸上トラックを走った時の衝撃は今でも鮮明に覚えています。走り終えて疲れていたのに、足のクッション装置でもある土踏まずがくっきりと見えていたのです。疲労すれば土踏まずは下がって、性能が落ちる。そう習ってきた私の頭では説明のつかないことだったのと同時に、次は身体にどんなことが起こるんだろ

うとワクワク感が溢れてきました。それ以来、現代人でもかつてのように野山を〝はだし”で走れるようになるのか、自らの身体で検証しつつさまざまな観点からの研究が始まりました。

〝はだし”でも走れることに気づく。これは大きな考え方・生き方の転換点でした。生活必需品の靴がいらない。世間一般で言われている常識って何なんだろう。モノで溢れた身の回りを見直してみよう。〝はだし”で走り続けながら、徐々に足し算ではなく、引き算のシンプルな生活に移行していきました。

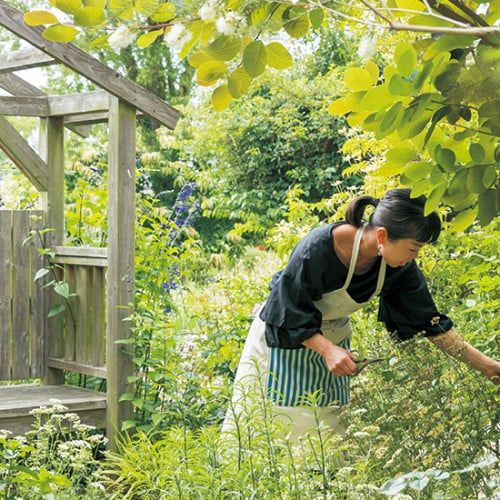

はだしで走る=ただ自分の足を使って運動する。ということだけではありません。靴を履いているとほとんど感じることのなかった地面の凹凸、温度感覚、痛み。足裏から感じる情報量の多さに驚いたのです。足は運動器官としてだけでなく、感覚器官でもある。そして、感覚を研ぎ澄ますこと、その感覚を鈍らせないような生活を心がけることの重要性に気がつきました。私たちが〝生きる”ために必要なことの第一は食べることです。今はスーパーに行けば、1年中同じ食材が手に入ります。そこに季節感はほとんど感じられないと言っても過言ではありません。私たちの身体は私たちが食べたものでできています。その食べ物は出来るだけ自然な、自然のリズムに合ったものにすることを心がけるようになりまし

た。食の見直しの次は、着るモノについても考えるようになり、さらに息子が生まれたことで住まいも考えるようになりました。足裏を刺激することはもちろん、五感を刺激し、出来るだけ自然豊かな場所で子育てをしよう。そして自然の中で暮らしながら〝野生”を取り戻せるか検証しよう。そんな思いで4年前から愛知県豊田市の中山間地の古民家に移住しました。

当初思い描いていた、縁側でお茶を飲んだり、昼寝したり、のんびり田舎暮らしなんてものはなく、現実は季節ごとにたくさんの手仕事が待っていました。春は山菜摘み、梅雨時は梅仕事、春から夏は畑の手入れや草刈り、秋は栗と干し柿づくり。冬は薪割りと翌春に向けての畑や住まいの整備。都会のそれとはまったく違う〝生活”がそこにはありました。日々の色、におい、音も含め季節を意識することがとても多くなり、それが当たり前の生活になりました。疲れて帰ってきても、車を降りて空を見上げると満天の星空、森のにおい、それだけで1日の疲れが吹き飛びます。私たちは地球という大きな生命体の一部なんだと感じる機会が増えました。こうした生活の変化を通して、私の研究の視点も徐々に変化し

ていったのです。

これまでに二つのテーマについて調査してきました。

① 〝はだし生活〟で身体はどう変化するか?

〝はだし〟の実践で、大人でも足の機能は改善・向上するのか検証する。〝はだし”の歩き方、走り方の調査や実践方法について検討する。

②〝はだし教育〟の効果とは?

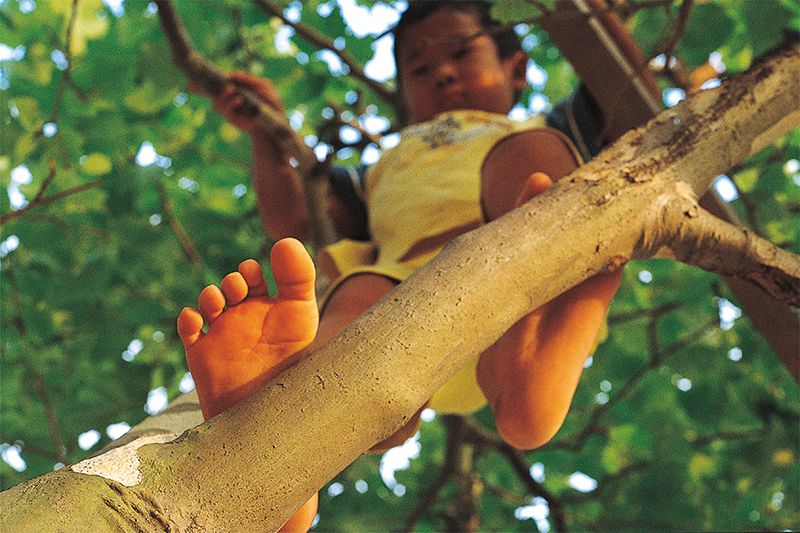

子どもの理想的な足の発育環境を検討するため、〝はだし”で育つ子どもや裸足感覚のある足袋を履く子どもの足の特徴について調査・検討する。

当初注目していたのは、足の形態と運動機能です。スポーツ科学を専門としていたこともあり、いかに効率よく動くか、動きの面から特徴を捉えようと考えていました。もちろん、はだしで生活している民族(注2)や、裸足ランニングを長年続けている人の足は日常的に靴を履く現代人とは異なっています。裸足ランニングの熟練者たちは歩き方にも特徴があります(注3)。一方で〝甲高だんびろ”だった日本人の足は、最近は細くなり、外反母趾や扁平足は文明社会の代償との説もあります(注4)。身体の土台である〝足”は自然から離れ、動くことを手放してしまった人間の現在地を知る上で一つの指標になるかもしれないとも考えているところです。

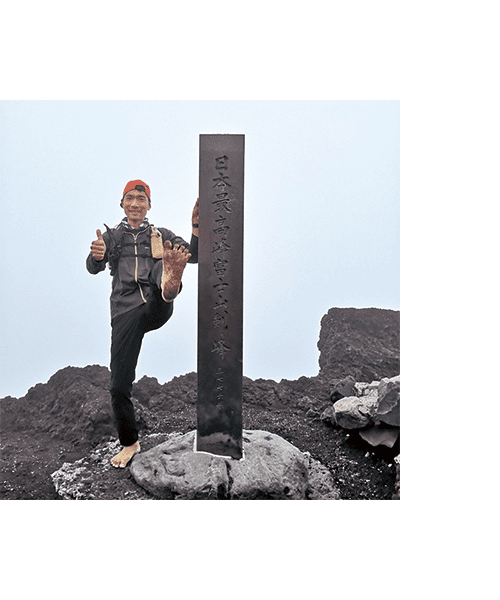

形が変わる、動きが変わる

私自身、裸足感覚の履物と裸足ランニング(走る時や山の中では〝はだし”になる)を7年間継続し、足は幅広で外側に張り出した古代人の足(注5)に変化しました。足裏や足のゆびはふっくらと猫や犬の肉球のように脂肪がつきました。足裏の皮膚はカチカチですが中はふっくらなんです。最近の研究(注6)では、はだし生活によって足裏の皮膚が角質化し分厚くなっても、足裏感覚は低下しないことがわかってきました。〝はだし”生活を継続しながら、足のカタチが変化(野生化)していったことで、〝はだし”での行動範囲が広がり、より多くの感覚刺激を受け取ることができるように変化してきたのです。つまり、最初は〝はだし”で走る、〝はだし”で山登りするという運動行為そのものが自分の中で凄いことだったのが、〝はだし”は自然により近づき、感じるための手段であり、選択肢の一つになりました。

はだしで改善した健康状態

恥ずかしい話ですが、私は冬になると、冷え性がひどくて寝る時は靴下を履いて布団にくるまって寝ていました。しかしながら裸足ランニングを始めて2年で冷えを感じることがなくなり、今は冬場でもはだしにサンダルでいられるようになったのです。足のゆび間隔が広がり、ゆびが脂肪でふっくらしたことで足そのものの保温性能が上がったのでしょう。引き算の生活と共通することですが、寒いから何かモノを使って温めるのではなく、自らの身体が温まるように使う。使えばそこに適応できるのだと、人間の適応能力の高さを思い知らされました。

さらに、はだしだとよく視えるようになりました。0.8だった視力が1.5まで回復しました。靴を履いていれば足元は比較的安全です。しかし、それと引き換えに見る能力を少し落としてしまったのではないか。はだしは確かに危ないです。危険だからこそ、よく見る。五感をすべて活性化させて見る。単純にピント調整する筋肉と神経だけの話ではないのだと、自身の変化に驚かされました。

感覚器官としての足

足は感覚器官でもある。この考えは子どもたちの調査からも裏付けることができました。〝はだし”の子どもたちは「四季の変化を(足を通して)体中で感じることができる」と温度や地面の状況を把握するセンサーとしての足の役割を表現することが多かったのです(注7)。また、小学校などで〝はだし”の体験会を開催すると、最初は「はだしは痛い、汚い」とネガティブだった子どもたちでも、「楽しい! 走りやすい! 気持ちいい!」と校庭で靴を脱いだ途端に変わります。大人を対象とした機会と比べて、明らかに子どもたちの反応は早いですし、素直です。まさに〝脱げばワカル”なんです。ですので研究についての講演会の依頼が来た時は実技も混ぜてもらえるようにお願いしています。頭で考えるよりも、まずは感じること。〝なるほど”と身体を通して感じて欲しいところです。今後は、感覚器官としての足:〝はだし”とココロの関係、〝はだし”と自律神経機能(体内時計)といった視点から研究を深め、客観的なデータを積み上げていくことを考えています。足で感じ取ることの重要性が明らかになれば、履物のあり方が根本的に変わる可能性がありますし、足元にとって自然な室内空間というのも実証されるようになるでしょう。

.jpg)

足元にとっての自然

足元にとっての自然な環境は人の手でつくり出せるものではありません。整備された場所ではなく、野山の不整地が理想的です。現代的な住宅の中で考えられるとすれば、家の床を凸凹にすることでしょうか。そんなことをいったら大工さんに怒られそうですし、結局のところ人間がつくったものは一見不規則でも規則的な刺激になってしまいます。使っていくうちになじんでいく素材、たとえば経年変化が生じる無垢材や木質の異なる材料を組み合わせたり、出来るだけその土地の材木を使うことでしょうか。そして、家の中でも出来るだけ身体を使うように設計することが大切です。これはまた違う方面の方から反感をもらいそうですが、バリアフリーではなく、バリアアリーを私は提唱したいと考えています。田舎に住んで田畑をし、山に入り、それなりに身体を動かしていれば別ですが、現代人は圧倒的に身体活動が足りません。出来るだけ室内でもはだしになって、段差の多いつくりがよいのではないでしょうか。

五感で感じる暮らし・住まい

自然な感覚を養う住まいを考える時、五感をベースに考えてみてはいかがでしょうか?

触覚:足裏で触れる床材の質感。自宅の庭か近所の公園ではだしになれる場所を持つ。

聴覚:周辺環境の音に四季折々の変化がある場所。

嗅覚:材木のにおい、土のにおい、動植物のにおい。

視覚:家の中か外に季節の変化がある植物を育てるか、借景する。朝から日中は太陽光が差し込み、夜はしっかり暗くなる場所に住む。

味覚:季節の食材を食べる。調味料は自分でつくるか添加物のないものを選ぶ。

田舎に住めばどれもそんなに難しいことではないのですが、都会暮らしの場合はこの中のいくつかを実践できればと思います。そして室内では〝はだし”になること。もちろん冬の寒い時期は靴下を履いて構いませんが、足ゆびが窮屈なスリッパよりは布草履など足ゆびが解放的な室内履きをオススメします。また、できれば週に1度でも自宅の庭か近所の公園ではだしになって地面から季節を感じてみてください。時間は30分程度を目安とします。

●

自然から離れた生活を続けていくと、身体はさまざまな変調をきたします。もしかすると、それにすら気づかなくなっているかもしれません。ヒポクラテスの言葉にもあるように「人間は自然から遠ざかるほど、病気に近づく」のです。この自然とは、生命溢れる緑豊かな自然環境という意味と、人間の身体そのものが自然であることとの二つの意味があると考えています。私たちの生活には〝自然”が足りません。人間が自然体でいるために、まずは〝はだし”になってみましょう。足のセンサーの蓋を外してみたら、違った景色が見えてくるかもしれませんね。

参考文献

注1 『BORN TO RUN 走るために生まれた ウルトラランナーVS人類最強の“走る民族”』クリストファー・マクドゥーガル、NHK出版 2010

注2 D’AoÛt, K., Pataky, T. C., De Clercq, D., & Aerts, P. (2009). The effects of habitual

footwear use: foot shape and function in native barefoot walkers†. Footwear Science, 1(2),81–94. http://doi.org/10.1080/19424280903386411

注3 金子潤,長尾邦彦:「はだし」経験者の歩行における下肢キネマティクスの特徴,調査研究ジャーナル,5(1), 13-18, 2016

注4 『人体600万年史─科学が明かす進化・健康・疾病』ダニエル・E・リーバーマン、早川書房 2015

注5 『足の裏は語る』平沢弥一郎、筑摩書房 1991

注6 Holowka, N. B., Wynands, B., Drechsel, T. J., Yegian, A. K., Tobolsky, V. A., Okutoyi, P., et al. (2019). Foot callus thickness does not trade off protection for tactile sensitivity duringwalking. Nature, 35, 1928. http://doi.org/10.1038/s41586-019-1345-6

注7 金子潤,田熊辰徳:はだし教育実施校の児童・保護者の意識調査 ―埼玉県内のはだし教育実施校

の現状について― こども環境学会合同セミナー研究発表・活動報告梗概集第7号, 10-11, 2018

金子 潤さん(中京大学スポーツ科学部助教)

早稲田大学大学院人間科学研究科修了。日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー。専門はバイオメカニクス、トレーニング科学。特に、身体の土台である足について「はだし」という視点から進化・適応・機能について研究している。

この記事へのコメントはありません。