子どもの頃おばあちゃんちに行くといつもチェックする場所があった。箪笥の一番上の引き出しは背が足りなくて踏み台に載ってそうっと開けた。中にはお菓子さんの包装紙。風合いのいい和紙だったり、かわいい絵柄や上品な落款みたいなのが押してあるのも。変わった質感や色使いの紐が丸く巻いて入っている。龍角散のかほりが漂う箱の中を、覗き込んでは新しいコレクションが増えていないかわくわくした。大人になってパッケージのデザインの仕事をすることになったのも、京都の老舗のお菓子屋さんで注文した包み紙をみるとどこかで見たような気がするのも京都人の祖母のあの引き出しの原体験のせいかもしれない。いつしか私の紙ものストックも増えている。

最近は「デザイナーさんが係わりました」という顔をした商品が田舎でも多くなっている。それはそれで必要なのだろうけれど、中身や味よりもデザインが前のめりになっていたりするとちょっと残念な気持ちになる。菓子の背景になるような控えめなもので十分だ。自分はというと、ちょっと無骨でアナログな感じで、どこかほっこりするような「包み」ができたらいいなとおもう。

A4の紙を折ってつくった箱に家の回りのクマイザサを敷き込み、セロファン(植物からできています)で練りきりを包む。プラスチックをできるだけ減らしたい。

「包み」として中身を大事に保存する、運ぶ、あと開ける楽しみという役割は果たしつつも、ゴミになるものが少ないこと、なるべく何種類も不必要な印刷物もつくりたくない。

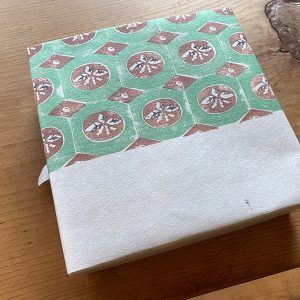

リノリウムをカットしてつくった豆のイメージの版で和更紗のような連続模様に。インクの色で変化を出せる。

捨てているものも活かせたらと思う。集落の仁行和紙の遠見さんにこしあんの時に出る小豆の皮を和紙に漉き込んでもらった。

昔のお菓子屋さんの掛け紙の版木も粋だ。八隅膳の縁取りの中に季節の花鳥風月がもりこまれていて季節を感じられる。

和紙を色付きにしたり、活版で文字を押したりしてバリエーションを作る。

お手軽にコピー機に季節の植物を直にのせて荒業なラッピング。

身のまわりの草も刈って保存して紐代わりに使う。

断面が三角のカンガレイは田んぼの雑草。麦わら帽子の編み方でテープ状にして。

5月ののがし 田植え