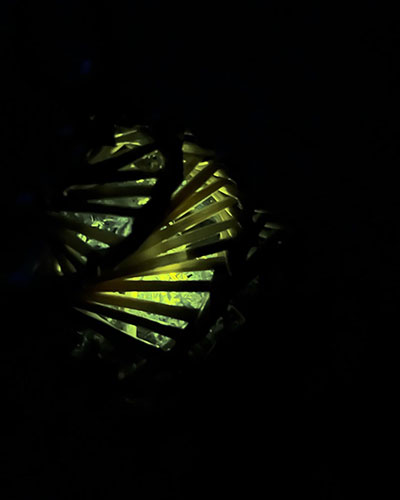

日没後ちょうど八時をまわった頃から、ふわ〜ふわ〜と小さな光源が湧き上がっていく。どこからともなくやってきて、水際の茂みの方へ上がっていく。心許なく見えて、その名の通りくっきりとした蛍光の黄色には、「相手に出会う使命」への意志が表れているというか、「命の輝き」そのものである。空気の中に水蒸気の粒が見えるんじゃないかというくらい、もやっと湿った晩はきっと蛍日和になる。

夕暮れの中、林縁から斜めに出た茎から釣鐘のようなヤマホタルブクロの花が揺れている。名前の由来は「袋のような形の花の中にホタルを入れて遊んだ」、や提灯の別名「火垂(ホタル)」とも言われている。

畑の麦はこの頃ちょうど収穫を迎えて、脱穀すると麦わらが出る。中でも大麦の藁は水に濡らすと折りや曲げにも強く麦わら細工に向いている。十時に交差した麦わらを起点に、螺旋状に回転させながら編むと、「ほたるかご」という虫籠ができる。虫籠と言ってもプラスチックのしっかりとした精巧なものとは違う。ホタルを入れたら底から草を詰めるだけ。ホタルが出ようと思えば編み目の間からでも、底からでも逃げられる。捕獲するというより、「ひと時かごに留まる光」という刹那を楽しむ仕掛けなのだ。

捕まえる時も無理やり虫取り網で追いかけ回したりはしない。畑で冬に収穫した大根や蕪の取り残しが、春を迎え董立ちして菜花をつける。その菜種も爆ぜた後の株を引いて乾燥したものを束ねて、夕闇で静かにサーッと箒で空を掃くように降ってホタルを掠めとる。麦のストラクチャと蛍光ペンの色そのもの(蛍の光が本家なのだが…)の織りなす小さな虫籠はもはや小さな建築とライトアップみたいだ。畑の残渣を「虫を愛でる」という儚い、幽玄な遊びのために、上手に利用する昔の日本人の知恵とゆかしさには、恐れ入ってしまう。

同じように夏の夜に、川面を飛び交ういきものにコウモリがいる。映画の中では吸血コウモリやハロウィンのシンボルと西洋文化の中では不吉なイメージがつきまとう。一方、中国や日本では蛾や害虫を食べてくれるなど、人に益をもたらす動物として、吉祥紋様にも使われている。

爬虫類のヤモリは「家守」と言い、字の如くヤモリがいると家を守ってくれる。イモリは井戸の水を守ってくれる「井守」、コウモリは蚊や蛾を食べ、川を守ってくれるから「かはもり」なのだという。名前の由来を知ると、「人も自然の一部」として関わる様子が感じられる。

今ではヤモリもイモリもコウモリは、「気持ち悪い」、「汚い」と駆除の対象になってしまうけれど、水という生命の源にマイクロプラスチックを流して汚し、川を護岸整備しホタルなど生き物が棲みにくい環境にしているのは私たち人間の方なのに…(つい先日も我が家の緑のネットに絡まってしまったキクガシラコウモリを救助した。)

和菓子には、自然の美しさや四季の移ろいを感じさせてくれるものが多い。昔は身近に自然がたくさんあって、抽象的なデザインの菓子を見ただけでも、その季節の情景を思い出すことができるような原体験が、人々の中にあった。だからこそ想像力を働かせて五感で感じ取れたのではないだろうか。

「川辺に蛍狩りに出かけたり、揺れる柳にコウモリが舞う」そんな夏の夕を小さな菓子にしてみる。

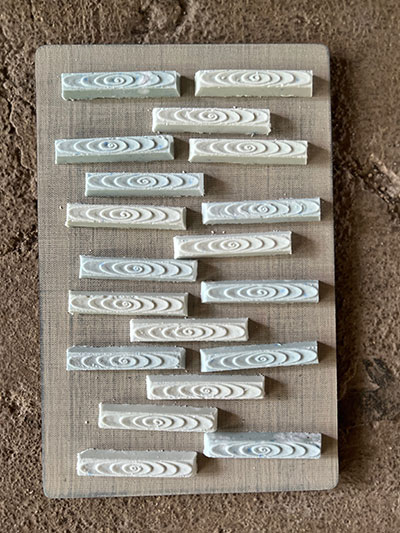

古い観世水の落雁の木型は、「水の美しさ」「止まることのない永遠に広がる波紋」を小さな長方形で切り取っているデザイン。本来ならば落雁の生地は均一に色むらができないように篩を通すと菓子の本に書かれているけれど、ラフに濃淡ができているのも一考か。

「ほたるかご」は小指大ほどの自家栽培の白小豆の漉し餡に、能登の海藻アオサを水際の茂みに見立てた。黄色い雫に黒胡麻を一粒つけたほたるを止まらせ、錦玉羹のかごに入れるとぼうっと光る。40~50gもある菓子にしてしまうとぼってり野暮ったくなりそうで、小菓子に。

私と同世代の方や、子供の頃農村など自然豊かな環境で育った方は、

「子どもの頃蛍狩りをした時の蛍の匂いを思い出した」

「田んぼの水面に映った星と蛍と見分けが付かなかった闇夜を思い出した」

などのコメントをいただいた。

現代社会の日々の暮らしは自然からずいぶん遠ざかってしまっている。子供たちはもちろん、大人にも改めて、人と自然の関わりに実際に触れ、学び直す機会が求められているような気がする。

だからこそ、「菓子と、その背景」をお伝えしたいと思うのである。