集落には、人生の節目に「小豆のある暮らし」がある。奥能登の農耕儀礼「あえのこと」では、収穫後田の神様を自宅に招き入れ、御馳走や風呂でもてなす。一升枡に赤飯を山盛りにして「来年も益々の豊作を」と祈り、大きなおはぎに収穫の感謝の気持ちを込めて供える。

春や秋の祭りはもちろん、葬式でも「力を落としている時にこそ」と、蓄えていた良い小豆を出して赤飯で一生の最期を見送る。古来から「小豆の赤い色は邪気を払う。」など神聖化されている作物だけれど、今なお「生活の中に生きていること」に都会で生まれ育った私には驚きだった。そしていつしか自分も「小豆のある暮らし」がしたいと思い、気づけば小豆を作り始めて十年になる。

「小豆はネムの花が咲く頃、三粒ずつ蒔くんやよ。一粒目は鳥がついばんでも、二粒目は虫がかじっても、三粒目は人の口に入るから。」と集落のばあちゃんはいう。代々、種採りを続けた小豆と豆ん棒という穴開け棒を手渡され畔に蒔く。昔ながらに手で草刈り、熟した鞘から摘み取る「鞘ぼり」をして、天日干し、瓶で打って脱粒し、箕でゴミを浮かせて除き、最後は盆にとって手選りする。気の遠くなるような手間暇の末に手にする赤い粒を見つめて、ふつふつと「尊い」という気持ちが湧いてくる。「菓子を作りたいから小豆を栽培した」のでなく、「そこに小豆があるから菓子を作りたい」のだった。

の菓子の「の」は3つの「の」

「能」の風土に根ざした菓子

「農」の風景につながる菓子

「野」山野季節の恵みを活かした菓子

洋菓子か和菓子かと聞かれれば和菓子なのだろうが、「宮中の茶席で白い指の人々が愛でる上生菓子」の世界観は美しく洗練されていて魅力的だ。でも「の菓子」にはどこかしっくりこない。小豆を美味しく食べてもらうのは大前提として、雅で美しい自然を写すだけでなく、食の背景とか、自然の一部として生きることや、マチとムラの自然観の格差など、モヤモヤと里山で感じていることを菓子を通じて伝えてみたかった。そもそも何にしっくりこなくて、モヤモヤしているのか解りたくて和菓子の頂点、「京菓子」なるものの土俵で「の菓子」を考えてみたいと思った。

そんな矢先、有斐斎弘道館主催の京菓子デザイン公募展2020「手のひらの自然―禅 ZEN」を知った。

「京菓子」は、朝廷文化である有職や茶道文化の上に成立する、世界でも稀にみる芸術的な食べ物です。日本の伝統文化を表す重要なエッセンスがすべて、「匠の技」の結晶である<50グラムの立体造形>に込められています。本展覧会は、京都を代表する芸術文化である京菓子を通して古典文学について知っていただくとともに、京菓子についての理解を深めてもらおうとするものです。(有斐斎弘道館ホームページより)

弘道館とは、江戸中期の京都を代表する儒者・皆川淇園(みながわきえん/1734-1807)が1806年に創設した学問所。2009年に皆川淇園の学問所址の数寄屋建築と庭園が取り壊されそうになったところを、研究者や企業人らの有志により保存活動が行われ、現在は公益財団法人となりました。日本文化による人間育成の場として再興した京都 御所西の学舎と学問所。

公募初年度から「琳派」「若冲と蕪村」「百人一首」「源氏物語」「万葉集」というテーマで京菓子展を行ってこられていて、2020年は6年目で「禅―ZEN」だった。「畔で小豆に向き合っている時間と空間で思うところをなんとなく表現できそうかな。」と直感して、「頼もう!」と門を叩くつもりで応募した。

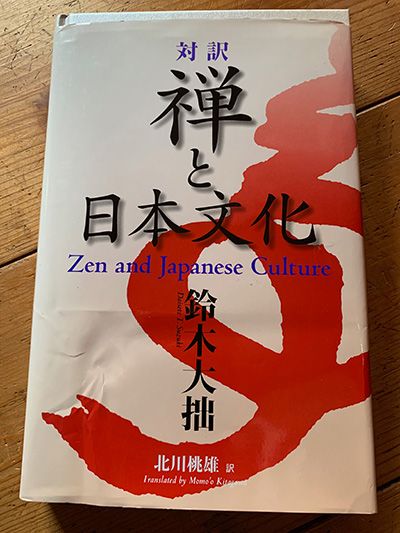

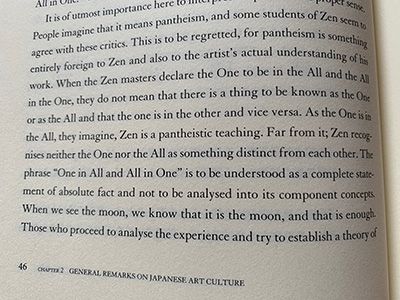

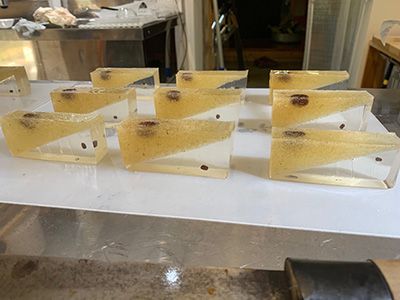

菓銘は「一即多、多即一」。鈴木大拙のZen and Japanese cultureから参考にした。能登産の海藻エゴや天草と砂糖を煮詰め冷やし固めた錦玉の中に、縄文人が食べていた草の種のような黒い小豆から、大粒で赤い能登大納言小豆へ進化するまでの悠久の時間と空間を表現した。コロナ禍の今、初心にかえり、「ありのままの自然の色、形、味を大切にしたい」という想いを込めた。

2020年11月初旬京都の御所の西にある弘道館の展覧会へ出かけた。「都の職人さん達の優美な菓子の中で、土着の菓子はどんな顔をしているだろう。」と田舎娘の嫁ぎ先に顔を見に行く母のような心持ちで。

館長の濱崎加奈子氏から「素材を生かすということが「美」を生み出している。造形的にも、寒天に浮かぶ小豆一粒の位置が絶妙で、自然への感謝の意が美に昇華されており、菓子とは何かを考えさせてくれる。また、禅を海外に広めた鈴木大拙の出身地である石川の土地に根ざした海山の素材が用いられているのも菓子の力となっている。」とコメント、審査員賞をいただいた。「想いを受け止めていただけた」と胸が一杯になった。

他の受賞者の方々の作品を見ると伝統的な意匠、熟練の職人技が冴えるもの、独創的で凝ったデザインなど様々な彩りにあふれていた。たまたま学生時代の友人も入賞していて、一緒に訪れ「これはどうやって作ってあるのか?」と驚きながら楽しく見せて頂いた。

あれから一年、畔の小豆や裏山の山清水、森からの薪や炭というエネルギー、珪藻土のカマドで餡を炊き、季節の葉っぱで包んだり、木の実で風味をつけたりする「の菓子」を作ってきた。「その土地々々の時間が流れ、小豆も、虫も、人も一緒にまるっと地面とつながっている。新しいのに懐かしい、そんな価値が生まれたら。」という声が、能登の晩秋の空から届いた。