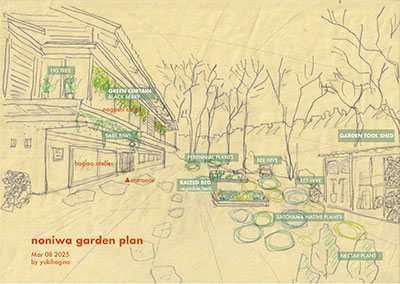

能登半島地震を経て自然の力が人の治癒力を引き出し、回復を促すことを実感している。「家」と「庭」の関わりに注目してガーデンセラピーの手法を取り入れホリティカルなワークショップを開いている。そこで、有用植物を植えるレイズドベッドと蜜蜂の巣箱、農作業で使う道具をしまう小屋などを作ることを計画した。

レイズドベッドとは木やレンガなどの枠で囲み、周囲の地面よりも高く土を盛り上げた栽培スペース。ここは山で掘るとすぐに岩盤が出てくるような土質なので肥沃な土を入れて育てたいので実験してみることにした。富山大学芸術文化学部や横浜国大の建築学科の学生さんが作業を手伝ってくださった。

材料はできるだけその場にあるものを調達することとした。薪用に転がしてあったコナラの朽ちた丸太を並べて、その上にササやヨシなどの雨ざらしになったもの、古い藁などを並べて、畑の土をかけた。

クワガタの幼虫、ムカデにミミズといろんな生き物のすみかになっている木質系の材料はやがて土に還る。枠には能登半島地震で解体された建物の廃材を積み上げて利用した。どれも水を含んで重たいし、畑から土を運び出すのも重労働なので人手があってありがたい。

肌寒い日だったのでお汁粉で一服

丸太から剥がれた樹皮は花壇のマルチに利用する。

遅霜のおそれも無くなってきたのでハーブなどの苗を植え付けてみる。

暖かくなってくると山に棲む野生のニホンミツバチが訪れてくるようになり、待ち箱を設置すると次々と入居してくれた。計画当初は夢を描いたつもりであまり期待していなかったので予想を裏切ってくれてとてもうれしい。

初夏には少し収穫も楽しめるようになってきてお茶やお菓子に利用し始める。周りの木が繁ってきて半日陰となるので真夏にはちょうど良い加減になるものか。様子を見ながら植物を入れ替えていくのがいいかもしれない。

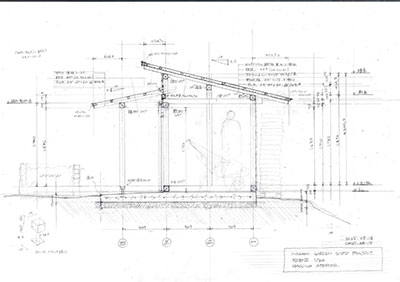

耕運機や園芸道具を収納する農作業小屋を夫が設計し図面を描く。富山大学の建築を学ぶ学生さん達に伝統木造に触れる機会としてワークショップを行うことに。

能登半島地震で工事関係者がなかなか手配できない中、集落の方に地ならしや基礎工事などお手伝いいただく。

その間、大学の木工室では三日間かけて学生さんが、伝統木造の匠、中村武司棟梁のレクチャーを受け、墨付け、刻み、木作りに挑戦。ほぞや仕口などノコギリや鑿を使って能登の杉材を加工していく。学校ではなかなか体験できない手を動かす授業。

現場でうまくいくように一度仮組みしてみる。

もう一度バラして能登へ運び出す。

現場で建て方作業。図面には出てこない木の感触を探りながら組み立てる。

休憩時間に、家と庭のかかわりや里山の植物の話など

二日間かけてとうとう上棟した農作業小屋、一人一人にそれぞれの学びの体験。

レイズドベッドと蜂の巣箱と農作業小屋が新たに庭の風景に加わった。ミツバチがレイズドベッドのハーブを訪れ、蜜や花粉を集める。花はタネを実らせ来年も楽しませてくれるだろう。収穫には籠やふるいを使ったら小屋に片付ける。庇の下で蜂蜜をとることもできる。前からあったような風景だけれど、全てがゆるやかに、暮らしにつながり、広がってゆく。

※Noniwa projectは「ほくりくみらい基金」、「サントリー能登復興みらい基金」の助成を受けて行っています。