イ草の力

床材として1300年の歴史を誇るイ草の畳。

日本の気候・風土を生かした独自のインテリア材料だ。

和室が減り畳の需要も減少傾向だがそのよさを改めて見直したい。

写真提供・談=石河恒夫(全日本畳事業協同組合・理事長)

今では家に空調機があるのは当たり前だが、エアコンがない時代に日本人を夏の暑さから守ってくれたのは畳だったと語るのは、全日本畳事業協同組合の石河恒夫・理事長。

「畳の部屋に入ると湿度が低いので気温が下がった感じがする。フローリングの部屋だと入るとムッとするけど、畳だとちょっとひんやりするでしょう?」。

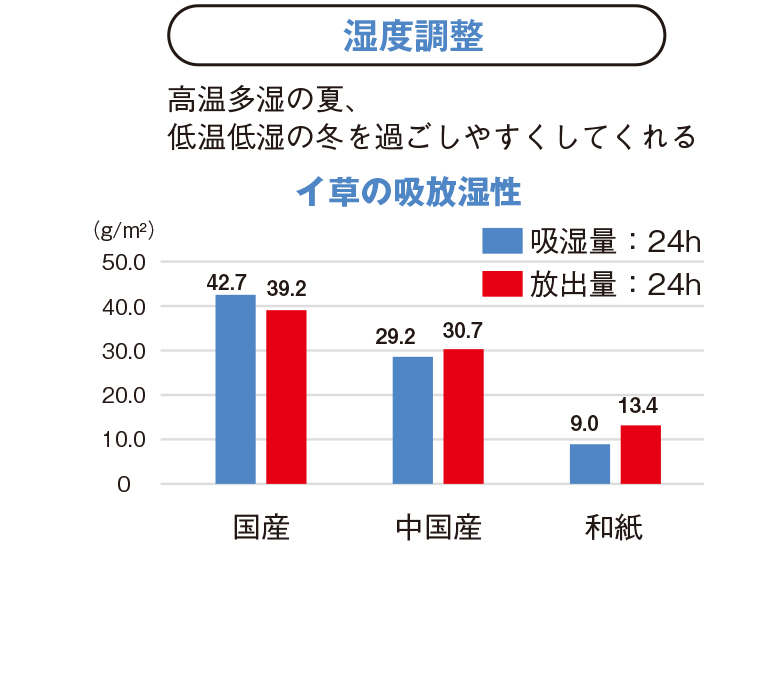

天然のエアコン

湿度が下がるのは、畳に吸湿性があるから。同組合の資料によると、標準的な6畳間が1日で吸収する水分量は、500ミリリットルペットボトル1本分。蒸し暑い日本の夏に適した床材だということがわかる。冬は逆に、保持する水分を空気中に放出してくれるので、畳は加湿器の役割を果たすことになる。

畳の吸・放湿性は、表面の素材であるイ草の構造に由来する。他の植物と違い、イ草の髄部はスポンジ状になっていて、この多孔構造が水分吸着機能を発揮する。同じイ草でも、中国で生産されている品種は構造の違いにより、国産のものより吸湿性が25%ほど劣る。畳を買う時は、国産イ草を使ったものを選びたい。

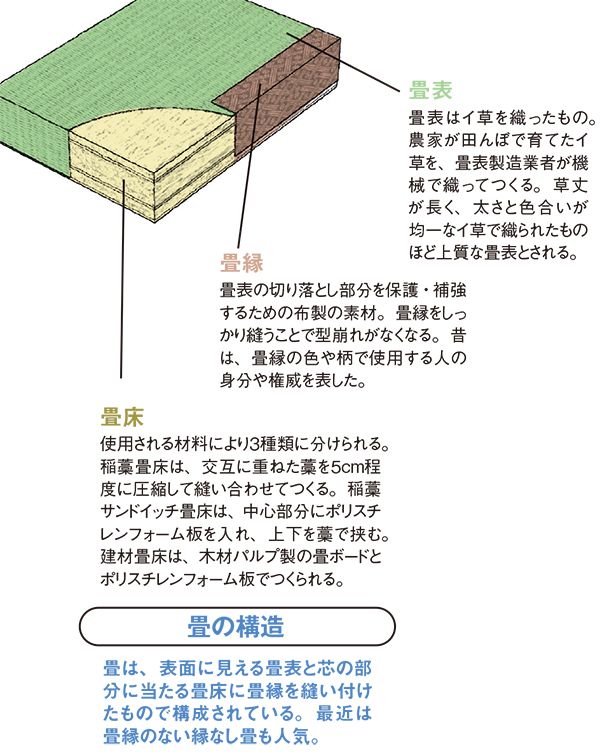

畳の吸湿性は、畳床の材料によっても大きく変化する。稲藁を使えば最も吸湿性が高くなるが、藁床は年年藁の確保が難しくなっていることや、重量も増えるため近年は少なくなった。代わりに断熱材であるポリスチレンフォームや木材パルプでつくった建材畳床が多く利用されている。

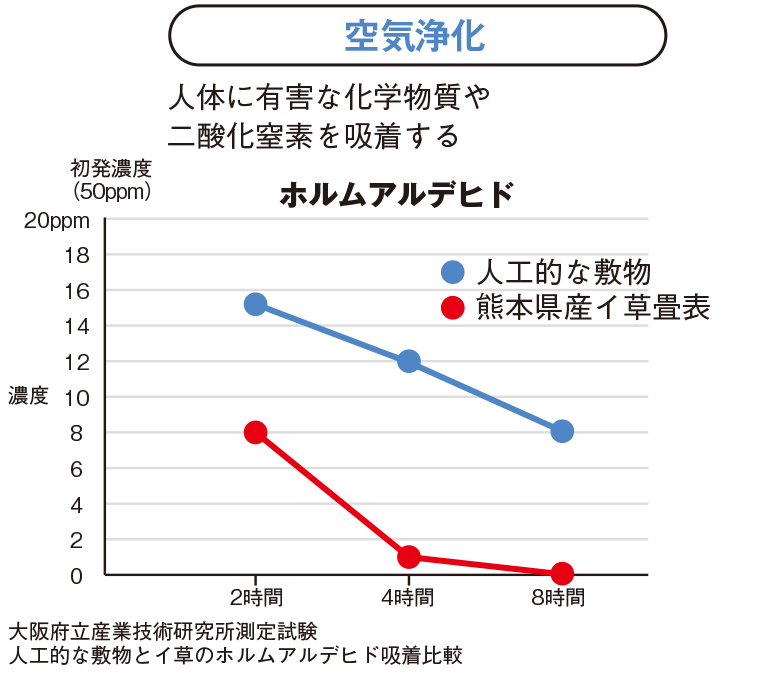

空気をきれいに

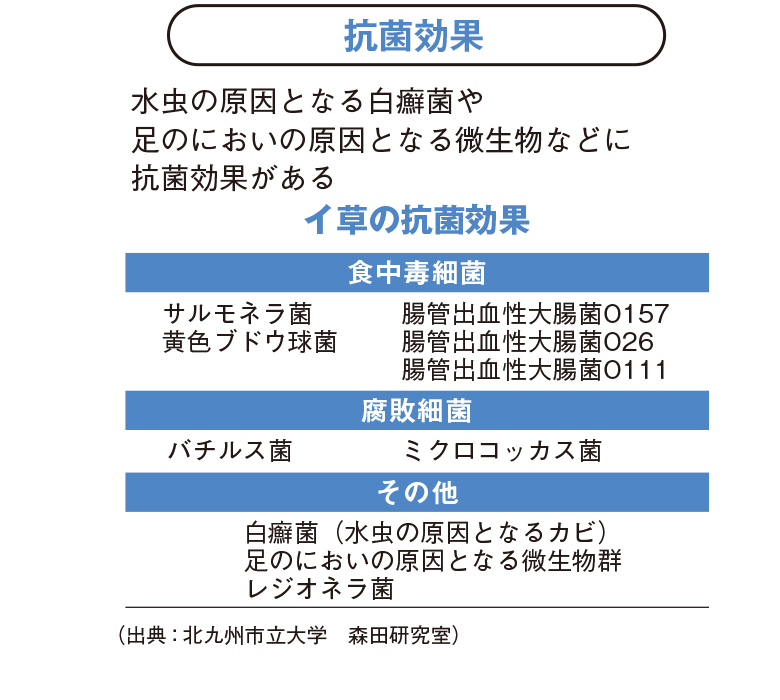

イ草は、水分だけでなく有害物質も吸着してくれる。いわゆるシックハウス症候群を引き起こすホルムアルデヒドに関しては、イ草1キログラムあたり0.14グラムを吸着することが、北九州市立大学の森田洋教授の研究で明らかになっている。消臭機能もある。ペットを飼っている家だと気になるトイレのにおいも、排泄後の空気中50ppmのアンモニア濃度が畳部屋だと2時間後にほぼゼロになることが、大阪府立産業技術研究所の測定でわかった。畳は天然の空気清浄器とも言える。

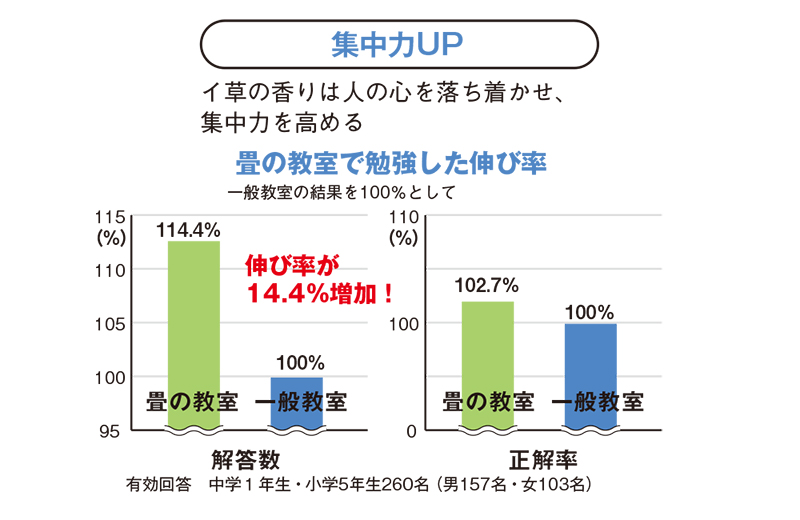

イ草は芳香性の高い植物である。この香り成分はフィトンと呼ばれ、森のにおいとも言われる。畳部屋にいるだけで、森林浴をしているようなものである。2009年に日本家政学会誌に掲載された森田教授の論文によると、イ草の高い芳香性は人に集中力を持続させる効果をもたらす。学習塾の畳教室とフローリング教室のそれぞれで生徒に算数の問題を解かせたところ、畳教室の方が生徒の解答率が高いとの結果がでた。

国内のイ草生産の大半は熊本県の農家が担っている。農林水産省によると昨年の収穫量は5810トン。この10年で半減している。生活スタイルが洋風化し、戸建てからマンションへと居住場所が変わり、畳を使う和室が減っているからだ。一方でイ草の機能性や、環境に優しい天然素材であることに着目し、イ草製品を生活に取り入れる人も現れてきた。

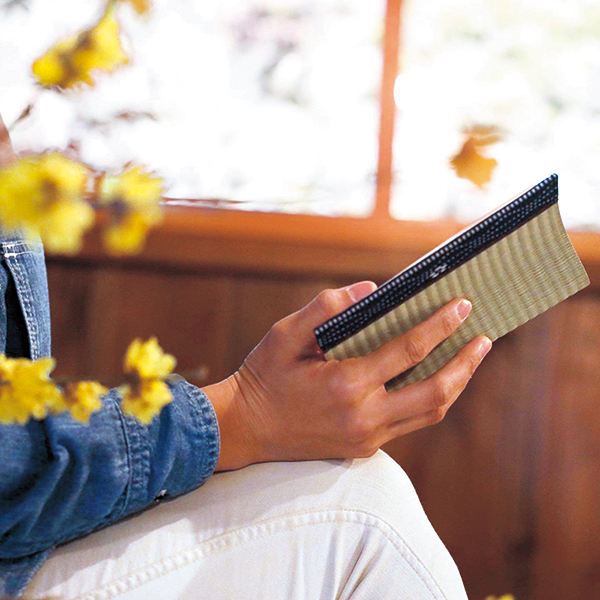

新たな用途

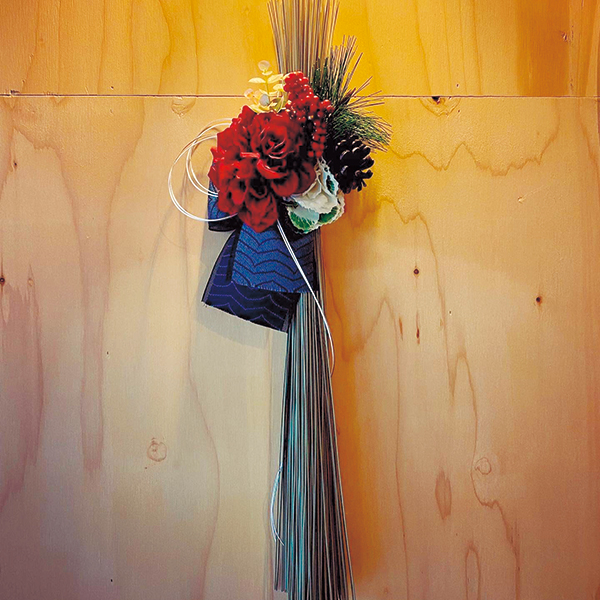

全国45道府県2200余りの畳店が加入する全日本畳事業協同組合。石河理事長によると、最近売れているのは置き畳。フローリングの部屋に和のテイストを加えたい人や、リビングに子どもの遊びや昼寝のスペースをつくりたい人などが買っている。組合は、イ草の新たな用途も提案している。たとえば、畳表製造の過程で出るイ草の切れ端をペレットにして、枕の中身に利用する。蕎麦殻よりやわらかく、しかも吸湿性にすぐれ、フィトン香で安眠効果も期待できる。イ草の切れ端は束にして消臭剤としても利用できる。畳縁に使われる布でイ草を束ねれば、おしゃれなインテリアにもなる。

イ草の原産地はインドで、シルクロードを経て朝鮮半島に入り、その後日本に伝わったとされる。日本に入ってきたのは奈良時代と言われ、現存する最も古い畳は、聖武天皇が使っていたとされる「御床畳」である。畳は日本の気候・風土に合い、この国に住む人びとの生活に根づいてきた独自のインテリア材料だ。国内での需要は低下傾向だが、海外では「和モダン」として注目を集め、英国の人気スパイ映画「007/ノー・タイム・トゥ・ダイ」の舞台装置にも使われた。1300年の歴史を誇るイ草の畳が、機能性の高い自然素材として、国内外で広く使われていくことを期待したい。

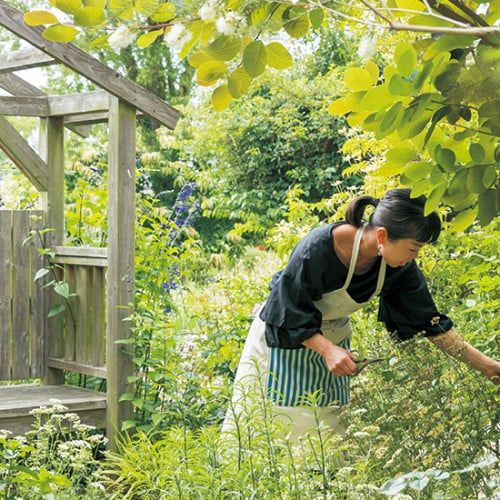

11月から12月にかけて、田んぼにイ草の苗を植え付ける。

6月下旬から7月中旬にイ草を刈り取る。

早朝や夕方など、気温が上がらない時間帯に作業が行われる。

イ草の緑(葉緑素)を定着させ、より長く緑色を保つため、

刈り取ったその日に泥染めが行われる。

泥染めしたイ草を乾燥させる。

イ草を乾燥機から取り出し、袋に詰める。

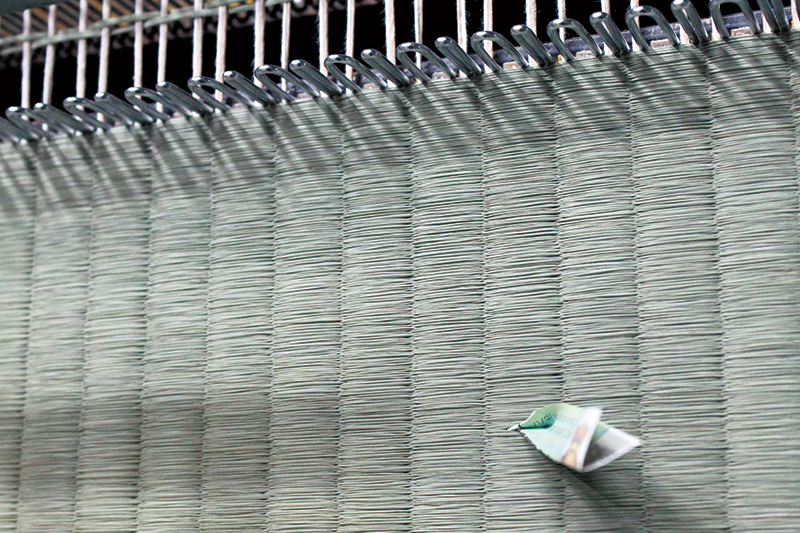

イ草を機械で畳表に織り上げる。

協力:肥後物産㈱

畳アート

岐阜県羽島市の畳屋、山田一畳店の五代目の山田憲司氏。畳職人として働くかたわら畳アーティストとしても活躍している。山田氏の代表作は2019年に制作した「龍の畳」。素材はすべて同じ色の天然イ草だが、畳の網目の角度を少しずらすことにより光の反射で色を変化させ、画像を浮かび上がらせる。立つ位置により色が変わって見え、時間帯や天候によっても色調が変化する。4カ月かけて制作した作品の値段は500万円。創業100年を超える家業を継承した山田氏。畳の新たな可能性を切り開いている。

石河恒夫(いしかわ・つねお)

1961年岐阜県生まれ。畳職人。尾張徳川家に仕えた初代が、文政3年(1820)に創業した畳店六代目。代代が茶の湯を嗜む家系に生まれ、自身も武者小路千家・松尾流に茶の湯を学ぶ。持論は「450年変わらぬ茶室の畳は究極の畳」。2013年から全日本畳事業協同組合理事。現在は理事長として組合運営はもとより、業界全体を見据えた畳振興に携わる。

この記事へのコメントはありません。