7月に開いたワークショップ。去年の秋から種を蒔いたり、苗を作ったりして、下の畑の一角にはじめた庭。園芸種や在来種、野菜などとりまぜあれこれ育ってきた。

今年も猛暑で大分花は少ない季節だけれど、近くの田んぼからもらってきたら雑草化したアップルミントは元気。

その季節に露地に咲く花を楽しんでいただけたらと、手提げのついた小さな花瓶をお渡しし、摘んだ花を入れていく。最初にざっくりと花の種類や特徴など説明をして、そのあとみなさんが花々を蝶々のように覗き込みながらぐるぐる何周も回っての花選び。その姿が可愛すぎてこちらが癒される。

和のミントと呼ばれるニホンハッカも蔓延っているけれど、頻繁に刈り込んで使っているので背が低い。こちらは北海道の北見で昭和50年頃作られた改良種・さやかぜ。

当初湿布の原料として作られたようで芳香性、高脳分、多収性に優れており、西洋のミントに比べてとても強い風味が気に入っている。

暑いので早々に屋内に引き上げてくる。

ニホンハッカの持つ l-メントールという精油成分は葉に多く含まれるので、葉をちぎって蒸留器に入れる。それだけでスッキリとした香りが漂い爽やかに。

ニホンハッカをドライにして保存しておくと、お茶や料理、アルコールにつけてチンキなど色々な用途がある。

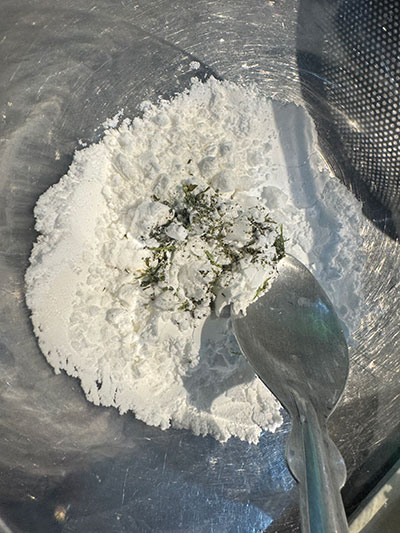

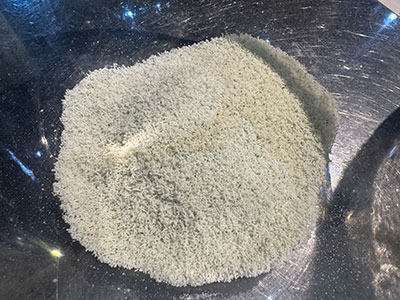

粉末にして片栗粉などと混ぜて、ほんの少しの水分を加えた和三盆とすり合わせて落雁の生地を作る。篩を通してキメを整え

古い蝉の菓子木型で打つ。

ほんのり薄緑色の羽化したての蝉のイメージで、虫籠に忍ばせる。

口に含むとす〜っと溶けて、さ〜っと風が吹き抜けるような、和のハーブキャンディーといったところか。

小鍋に好みの砂糖と水を同比で入れ火にかけ溶かしシロップを作る。ちぎったニホンハッカをくわえ一煮立ちしたら冷めるまでおけばコーディアルができる。水や炭酸で割ると爽やかでいながら、夏の疲れた胃を整えてくれる。またちぎった葉っぱをウォッカに漬け込めば自家製ニホンハッカモヒートとなる。

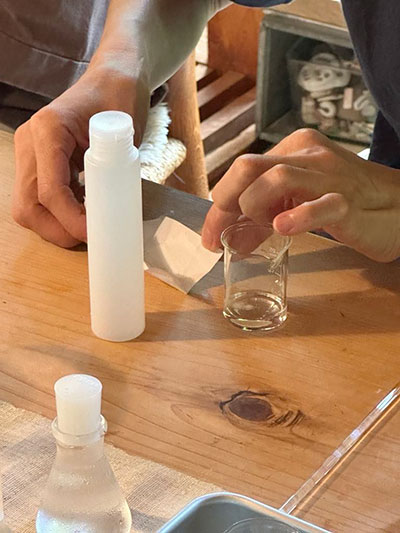

暑さも少し引いたところでボディジェルを作る。肌を引き締め清潔にするローズマリーとメントールの清涼感あふれるニホンハッカの芳香蒸留水を使って。

自分で調合すると何が入っているのかもわかるし、スッキリか、さっぱりかなど体質に合わせて作ることもできる。何よりドラッグストアで買っていた日々のお手入れに必要なものが、目の前に生えていた草からできちゃうところが目から鱗だ。

足のむくみや肩こりにつるんと塗って、お疲れ気味の夏の体をクールダウン。自分で自分の体を養生しながら乗り切れたらななんだかうれしい。

選んだ花もそれぞれ個性があって、洋服や持ち物と色もしっくりお似合い。一つの植物を食べたり、飲んだり、愛でたり、身体につけたり… 私たちはこんなにも豊かになれると、五感で感じていただけたのでは…

能登半島地震を経て、自然の力が人の治癒力を引き出し、回復を促すことを実感している。誰かと比べたりしなくても、自分を大切に、ただただ「おいしい〜」「かわいい〜」「しあわせ〜」が何よりだいじ。でもそれが「買ってくるもの」だけではなくて、自分の手から生み出せたり、実は自分の「家」と「庭」の間にあったりすることに気がつけるような、そんなお手伝いができたらと思う。