2024年夏、とあるオンライン会議で一人の女性に出会った。Mio Takahashi、イタリアのヴェネチア大学大学院で有用植物について研究しているという。事の起こりは共通の知人、惠谷 浩子(独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 文化遺産部景観研究室 室長)さんがヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展の日本館キュレーター指名コンペに選ばれ、そのプランの中にのがし研究所の取り組みを展示の一つとして取り上げる形でお声かけいただいた。

耕起される風景、建築の根っこを掘り起こす

Tilling Landscapes: Archē in Architecture

展示のほかに吉阪隆正設計の日本館の周囲に畑を作り、ヴェネチアの有用植物を栽培し、畑と人を結ぶワークショップをMioさんが任されていた。イタリアのお米やヨモギを使って、の菓子を作ったりお茶を飲んだりしたら楽しいだろうなと妄想する。

会議のあとMioさんとダイレクトメッセージで会話すると、なんと私の菓子を友人からもらって食べたことがあるとか、実家がほんの280mの距離! 、家族の勤め先の会社が一緒、お灸好き、などなど、親子ほどの歳の差も、国境も超えて、信じられないくらいのご縁に驚く。これはきっと何かに引き寄せられているに違いないと、ヴェネチアで会えることを楽しみにしていたがコンペは残念なことに… それでも学生時代建築を志していたものにとって、素晴らしい計画の一端に加えていただいただけで冥土の土産だ。

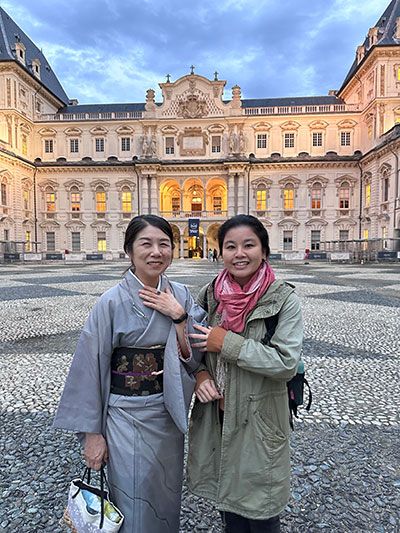

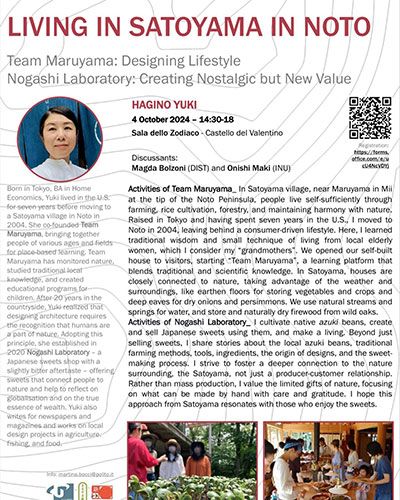

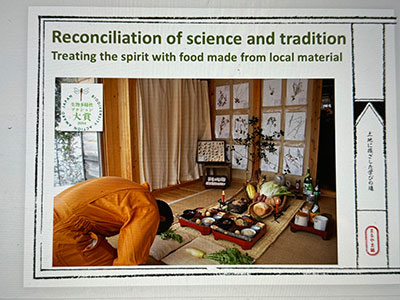

と、思っていたら意外にもMioさんと私はリアル初顔合わせはすぐだった。それもイタリアで! トリノ工科大学のアンドレア・ボッコさん、設計事務所o+hの建築家であり、横浜国立大学で教鞭を取られている大西麻貴さんらの共同研究で21世紀のヴァナキュラーな建築を考えるワークショップの中で、能登の里山の「人と自然のかかわり」についてお話しさせていただく機会を得た。

それに参加するためにMioさんがヴェネチアから駆けつけてくれたのだ。

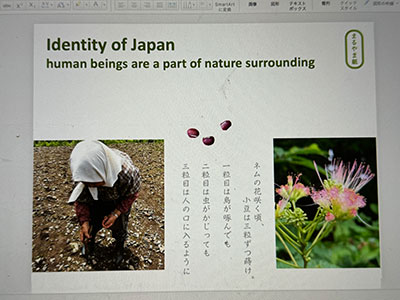

お城だったと言うトリノ工科大学のゴージャスな空間の中で、私の拙い言葉でどうにか「日本の自然観」についてお伝えする。高度成長時代に東京に生まれ、アメリカ暮らしを経て、20年前能登に移住した私が目にしたのは「人が自然の一部」として暮らす能登の里山の暮らしだった。果たしてこのプレゼンがトリノの人々に心に届いたのだろうか? スローフード発祥の地と聞くけれど、どこかで「自然観の違いは越えられないよね」と内心思っていた。

アメリカで生活した時、彼らが「自然」と呼んでいるものの多くが人工的に作られた自然を指すことが多く、人がそれをコントロールするのが前提にあるように感じていた。富裕層の人々はZ E Nや瞑想にsushi、ヘルシー、オーガニック大好きと、なんとなく頭から入っている「自然観」ような… といっても日本でも欧米化は進む一方だし、そもそも経済がグローバル化しているのだからそんな悠長なことは言っていられない現実がある。そして何よりも多様な考え方の人々を雑にひとくくりに語ることなどできないのは大前提ではあるのだけれど…

かく言う私たち夫婦だって、その「欧米」に憧れ、ペンシルヴァニア州に住んでいる頃は「やれハロウィンだ、サンクスギビングだ」とコスメティックにアメリカ人になりすまそうとした。でも一歩日本を出てみると、私たちは紛れもないアジアの国の「黄色い人」。英語をうまく喋れないことを恥ずかしがるより、自国の文化や自然、風土、歴史、昔ながらの暮らしについて「誇り」を持ってグローバルに語れない事の方が情けないのではないかと思えてきた。

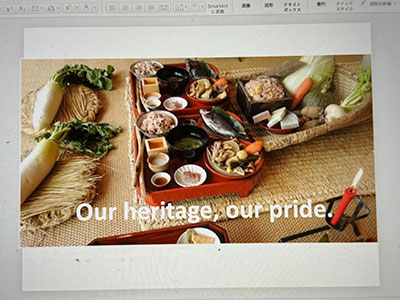

私たちが「置き忘れてきた日本らしさ」とは一体何なのか? 能登に来てからは、里山の暮らしに垣間見える「こたえ」を見つけると豊かで生きている実感が増して、identity貯金が溜まっていくような気がした。なるべく季節のもの、地のものを食べて、自然の恵みから作れるものでできれば衣食住をまかなえるのは気持ちいい。自給自足の度合いが上がるとぐるぐるとその地域で循環するので、外からものを買ったりしなくなるのも清々しい。一方でサステナブルとか、エコとか、ヴァナキュラーとかそういう言葉はなんとなく正義、優等生な響きがあって、そうでない人とか、完璧でないものを許さない排他的でsnobな臭いも併せ持つからモヤモヤすることも…

トリノ工科大学を後にして地元のカジュアルなレストランでワイン片手に美味しいものに舌鼓を打つ。生肉のタルタルとかローストした野菜やチーズにハーブのソースなど素材そのものでどれも美味しい。チャラチャラ食べられる花とか珍しい野草とか泡のソースとかで飾り立てられてないのが好み。アンドレアさんがそれぞれのワインの葡萄の種類、土壌など来歴をお話ししてくださる、これぞガストロノミー。気になっていたヘーゼルナッツを使ったデザートやトリノの伝統菓子パンナコッタもいただき至福。

翌朝は泊まった宿のそばサン・サルバリオ・エンポリウムに市が出ると言うので出かけてみる。ちょうど秋のきのこシーズン真只中でポルチーニが山盛り、アンズタケやまだ開いていないタマゴタケ、色とりどりの野菜のなかにビーツやパプリカの蒸し焼きしたもの、黒や緑、小さいのや長いのと様々な地方のイチジク。流石にイタリア北西部のピエモンテ州は山々に囲まれた風光明媚な地形で食材が豊か。土の匂いを感じる食材を買って宿のキッチンでご飯を作る。あれ? 能登と近い感じがする…

翌日トリノの郊外の山にアンドレアさんの週末を過ごす家と農場があるので伺うことに。登山電車で高台に上がるとスペルガ大聖堂が鎮座している。両側に栗やナラ、ヘーゼルナッツの木が生えているトレイルルートを進むこと1時間あまり。

小道に咲く野の花に呼ばれてふと目をやる。タンポポ、オオバコ、ウツボグサ、ヨウシュヤマゴボウ、ヤナギタデ、ヘビイチゴ、オッタチカタバミ、ツリフネソウ、フジバカマ、コマユミ…え? 日本と同じ仲間の植物がたくさん咲いている。学校で地中海性気候とか習った気がして、みたこともないお花が咲いているのかと思ったら、こんなにも日本人にも身近な植生とは思いもよらなかった。なぜだか懐かしい親戚に出会ったような気持ちがじわじわ湧いてきて、「うわ〜こんなとこでも咲いてましたか!」と語りかける始末。

目的地に着く頃にはすっかり心開けて、「同じの風景」をみてこの土地に根ざしてきたトリノの人とは「きっと分かり合える」と妙な確信を得てしまった。そしてこの地味で強烈な山中での「植生一緒じゃん」ショックを一緒に共感してくれたのがMioさんであったことも私にとって特別なことになった。もしかしたらビエンナーレでプロジェクトをやる以上に意味があったのかも。

アンドレアさんの妻のMomiさんはパーマカルチャーを取り入れた農園をされている。ナス、トマト、インゲン豆やフェンネル、黒キャベツ、ラデイッシュ、様々なハーブ類、ラズベリー、クワの実などなど多品目多品種の地野菜を作ってトリノの街のレストランや個人のお客様に届けている。農場を歩きながら葉っぱを摘んで味見をしながら案内してくださった。フェンネルがあんなに甘いことも初めて知ったし、白い花に風船のようなガクを持つシレネが食べられると言うのも教えていただいた。お庭にラグを広げて採れたてトマトにサルサ・ヴェルデやローストしたズッキーニやナス、ジャガイモのパンケーキ、自家製のパンなど、ピクニックでお昼ご飯は最高のおもてなし。その背景にMomiさんが種を蒔き、草を刈り、収穫し、料理して、お子さんのお友達まで預かりつつ、極東からの来客を受け入れてくれたホスピタリティーに、ありがとうございます。

さらに食後にカゴを持って野草を摘んで市内のアンドレアさんの自宅のキッチンで薬草料理の会を開いてくださることに。素手で触ると棘が刺さるイラクサは栄養満点のスーパーフードでじゃがいもと煮込む。オオバコはサラダのアクセントに入れるとマッシュルームの味がする。シレネはリゾットやオムレツに。野草を摘むときは絶やさないように気をつけながらいただくこと。よく洗ってゴミや虫や枯れ枝を取り除いて茹でたり刻んだり下拵えに費やすのは能登で山菜を扱うのと同じこと。

なんだかわからないはずのイタリア語が、植物のことを話している時だけ、想像がつく。Mioさんが通訳してくれるより前に、「おんなじこと言ってる!」となる。と言うことは植物は「言語」をこえたコミュニケーションツールなのかもしれない。

ほんの数日だけれど、いろんなご縁が重なって、「暮らすように旅」をできたことで、トリノと能登と言う「全く違う」けれど「たくさん同じ」を見つけられた。そのことは「場所」だけの話でもなくて「人」だけの話でもない、「人と自然のかかわり」の話なのだと思う。

日本に戻ると晩秋に向けて、能登は地震の後の解体作業ラッシュが続いた。輪島の街中では重機のガンガン響く破壊音と瓦礫の後にぽっかり広がる虚無感が日常にある。いたたまれなくて、何か育てることをしていたくなって、ひたすら種を蒔き、苗を植えまくった。

冬中鉛色の空の下でじっと越冬しているかに見えて、私の身体の中では何かが変わり始めていた。それが何なのかはわからなかったけれど、多分それは必然で、少しづつ、まるで胎児に目鼻や指ができるように何かに向かっている感覚がある。

東京に生まれ育ち都市で「消費型のライフスタイル」をしてきたことに、アメリカで気づいた。能登で足りないものを埋めるように、「土地に根ざした暮らし」を見つめてきた。でも少しそこに閉じ籠もりすぎていたような、縛られていたような気がする。なんだろう? これ「鎖国」じゃない? と最近気づいた。もっと自由に「違う」や「同じ」の風を感じていたいし、「伝統」と「革新」とか行ったり来たりしたいし、「自然」と「人の手によるもの」の両方に敬意を表したい。かといってこの「鎖国」があったからこそ上がった経験値は数知れないとも思っている。

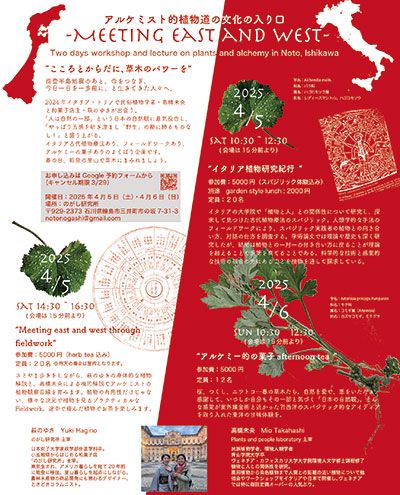

春になって帰国中のMioさんが能登に来るというタイミングで、兼ねてから一緒に「植物のイベントやりたいね」と話していたので企画したMeeting East and West。私にとっては菓子や飲食店などという「カタチ」にとらわれない「場」というか「間」にできたらいいなという「開国宣言」でもある…

次号に続く