夏の暑さ

夏の暑さ

無垢材の心地よさ、庭づくり……。

のびやかな木の家での暮らしを謳歌しつつ、

夏の猛暑を快適に乗り越えるための提案を、

滋賀県に建つN邸の温湿度の測定と熱流体解析を基に考える。

文=鉾井修一(京都大学名誉教授) 写真=酒谷 薫

暑い夏への対応

暑い夏への対策として、通風、簾やカーテンなどの日除け、打ち水などが日常生活では利用されており、建物設計では日射遮蔽、断熱が代表的な対策として挙げられる。更に、自然エネルギーのより積極的利用策として、夜間換気、放射冷却、蒸発冷却とそれらを利用した蓄冷技術が用いられている。

本稿では滋賀県N邸を対象にして、夏季の室内温熱環境の実態について調査した結果を報告する。室内温熱環境改善策として、夜間換気(自然エネルギー)とエアコンを利用したハイブリッドな対応(窓閉鎖を積極的に利用した生活スタイル)を提案する。夏季を通した外気条件の変化が熱中症などの健康問題に及ぼす影響についても触れる。

実態調査

測定住宅の概要と測定内容

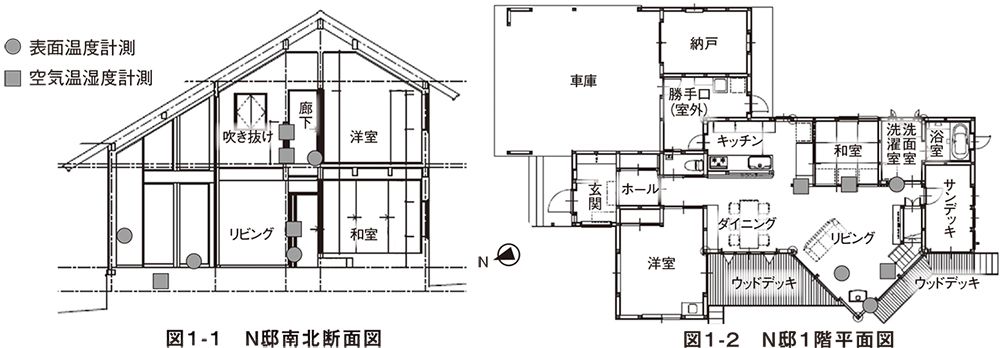

測定対象は滋賀県大津市に建つN邸であり、敷地は南に傾斜する斜面である。比良山系の標高120メートルの位置にある。2階建てで、南側に位置する居間は1~2階が吹き抜けとなっており、南側壁面はほぼ全面がペアガラス窓である。1階平面図、南北断面図を図1に示す。壁は断熱材70ミリ(パーフェクトバリア:ペットボトル再生品ポリエステル)、窓は空気層12ミリ複層、床は大引105角、根太45ミリ、コルク25ミリの基礎断熱としている。

図1には温湿度センサー位置も示す。温湿度は4箇所でHOBO温湿度計により、表面温度は4箇所でボタン型温度計により測定した。2021年12月より測定を開始した。

温湿度測定結果

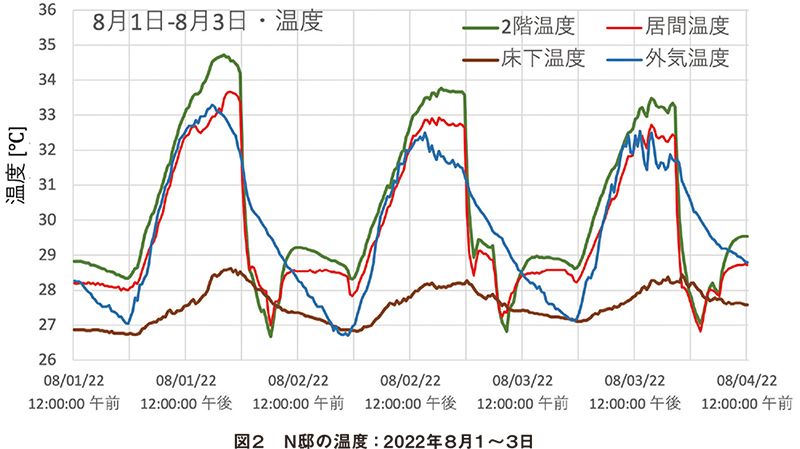

2021年12月から2023年2月現在まで測定(外気温、室温、床下温、床・壁表面温度)を継続しているが、以下に外気温の高かった2022年8月1日~3日の3日間の結果を示す。

①温度(図2):高温

外気温は27~33.2℃、2階は27~34.6℃、1階リビングは27~33.6℃、床下は26.8~28.5℃の間を変化した。2階温度は午後2~3時に33.5℃程度(最高34.6℃)まで上昇し、その後18時前後にエアコンが運転開始されると27℃まで低下する。1階リビングは、日中は2階より約1℃低く、エアコン運転時には2階とほぼ同じ温度になる。2階が1階より日中は1℃程度高いのは、主に日射熱に由来する温度成層によるものであり、深夜から翌朝9時に0.5℃程度高いのは、(エアコン停止時点で両室温はほぼ等しくなっているので)2階での就寝と温度成層によるものと考えられる。

早朝6時前後に1階、2階の温度が0.2~0.3℃低下しているのは窓を開けたためで、その後急速に上昇するのは高温外気の流入による。これは、同時に絶対湿度も急速に上昇している(図4)ことより確認される。8月1日のように窓開け直後に室温低下が見られない場合もあり、窓開けは主に新鮮外気を入れるためと言える。

エアコン停止時には1階、2階とも28℃より高く、就寝中は28.5℃程度となっている。エアコン無しでは暑過ぎ、エアコンを運転しても最低27℃程度では涼しいとは言えないだろう。なお、後述するように2022年の夏が異常に暑かったわけではない。

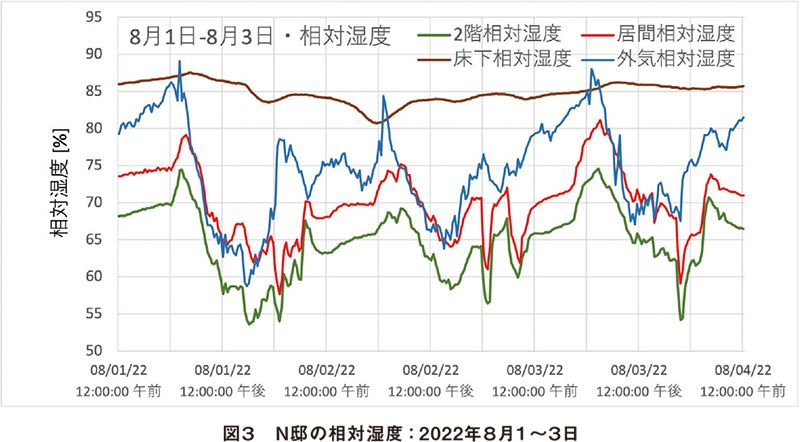

②相対湿度(図3):高湿度

外気は59~89%、2階は55~75%、1階は58~80%、床下は81~87%の間を変化した。

1階、2階の相対湿度(図3)は、朝6時の窓開けから8時頃まで上昇した後減少に転じ、外気の相対湿度に並行して変化する。18時以降は、エアコンのON・OFFと共に下降・上昇し、夜9~10時のエアコン停止後に急速に増加した後、緩やかに増加を続ける。

1階の相対湿度は、18時のエアコン停止時には70~80%であったが、エアコン運転時には60%程度まで低下する。2階の相対湿度は1階より5%前後低い値で、並行して変化する。1階、2階とも相対湿度は全般的に高く、特に1階ではほぼ毎日午前中に最高80%程度となるが、この高湿の原因は主として外気である。

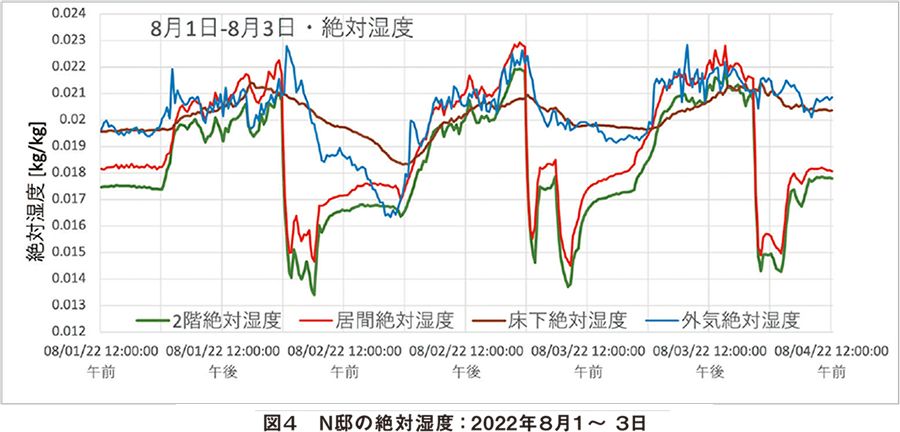

③絶対湿度(図4)

外気絶対湿度は、大部分の時間において0.019~0.023kg / kgの比較的狭い範囲を変化する。

日中のエアコン停止時は、1階、2階とも0.021kg /kg程度で、外気絶対湿度に追随して変化している。夜9~10時のエアコン運転停止後、1階、2階とも外気に近づき(2階は追随が遅い)、朝6時以降は外気とほぼ同じ変化をする。重力換気により、1階から高絶対湿度の外気が流入し2階から流出するためと考えられる。シーリングファンによる上向きの気流がそれを加速しているかもしれない。日中の換気は相対湿度を下げるが絶対湿度も上昇させるため、条件によっては皮膚からの蒸発をむしろ抑制し、不快さを増す可能性がある。

エアコン運転時の絶対湿度はエアコンOFF時より0.007kg / kg程度低いが、1階の絶対湿度はエアコン運転の有無に関わらず2階より0.0006kg /kg程度高い。1階絶対湿度が2階絶対湿度より高いのは、1階での炊事など生活に伴う水分発生もあるが(2階では就寝あり)、絶対湿度の高い外気が1階に流入し2階から流出することが主な原因と考えられる。

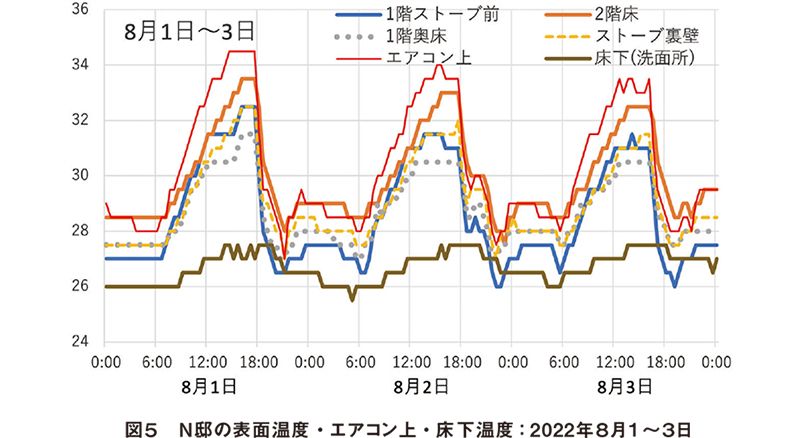

④表面温度・エアコン上・床下温度(図5)

1階ストーブ前の温度は、エアコン運転時は最低で26℃であり1階室温(居間の台所寄り)より1℃低い。これは、(洗面所の)床下より低温なので、床下への放熱(蓄冷)によるのではなく、エアコンの冷風が直接当ることによるものと考えられる。それに対して1階奥床の温度振幅が小さいのは、熱容量およびエアコン冷風の直接の影響を受けていないためと考えられる。

エアコン上(2階ホール)の温度は最高が33.5~34.5℃、2階床温度は33℃前後となっている。2階には、午後非常に高温の空気が滞留していると言える。エアコン運転後の夜間(夜10時~朝4時)でも、2階床温度は29℃とそれ程冷えてはいない。

室内温熱環境改善策

以下では、実態をベースに夏の暑さへの対策について検討する。

大津市の気象条件

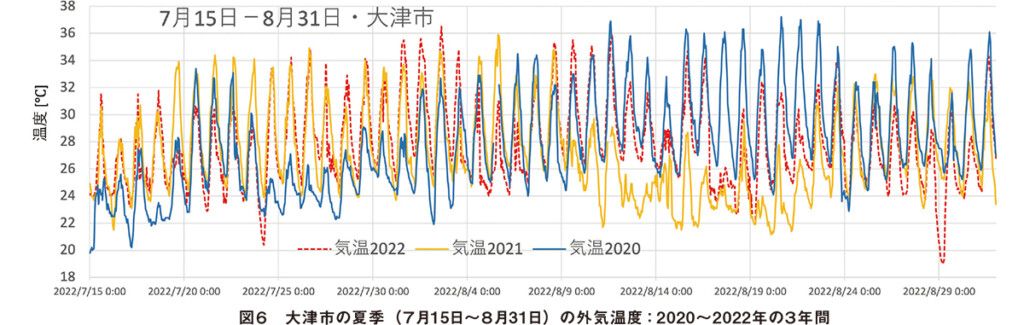

2022年のN邸周りの外気温は33.3℃にもなりかなり高温だったが、これが異常気象によるものかを検討するために大津市の2020年~2022年の3年間の温度を調べた(図6)。

3年間の7月15日~8月31日の観測値を見ると、いずれの年も高温の日が1週間程度続いた前後に外気温が比較的低い日が1週間程度続いており、連続した高温日の時期は年によって異なっている。また、2022年の夏が特別高温だったわけではなく、標準的な夏だったと言えるのかもしれない。

なお、2022年のN邸周りの最高外気温は、大津の最高外気温(8月1日~3日)より2~3℃低く、最低温度は3℃程度高い。

夏の暑さへの対応

①日射

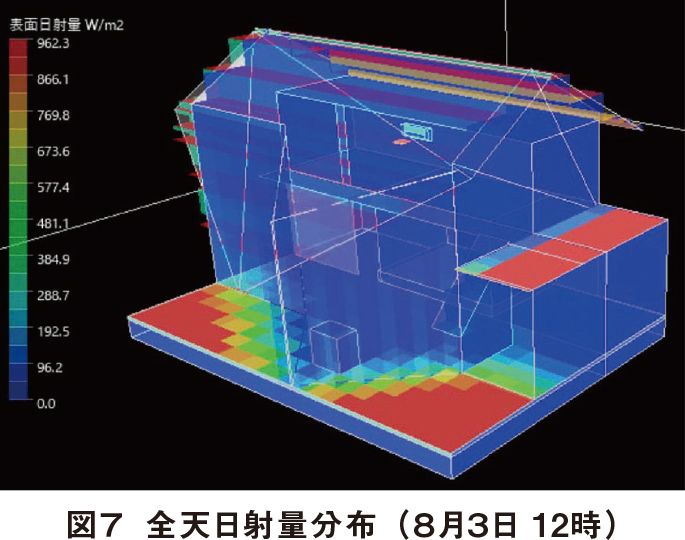

N邸は南向きで、かなり深い庇が設置されている。室内への入射日射量を、Flowdesigner(熱流体解析ソフト)を用いて算定した。8月3日12時の全入射日射量の結果を図7に示す。日射透過率は50%としている。200W /㎡程度の日射が1階の掃き出し窓のすぐ内側のみに入射している。入射日射量は少ないとは言え、現状の窓ガラスへの日射遮蔽フィルムの貼付は、天空日射の透過を有効に減らしていると言える。

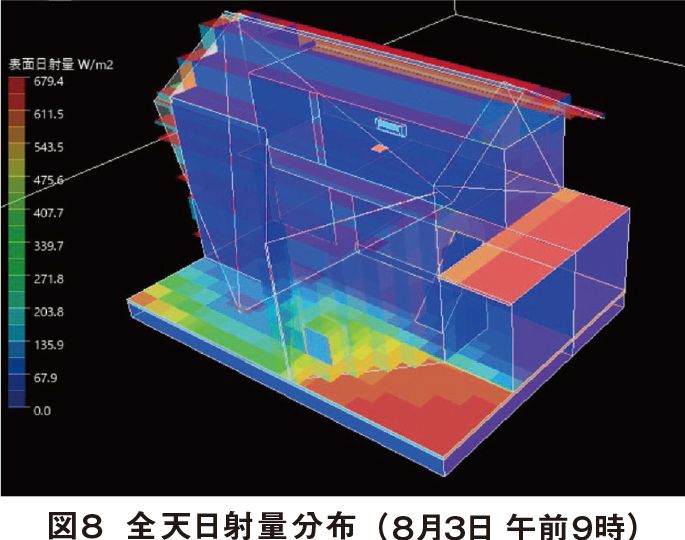

ただ、N邸では、図8に示すように太陽高度がまだ高くない午前中(9時)には、1階の掃出し窓の南東面(と、ここでは考慮していない2階窓)を通して300~400W /㎡程度の日射が居間の中央部まで入射している。日射が入る時間は限られるので、室内照度の低下には眼をつぶってブラインドやカーテンを使用するか、掃き出し窓の下部のみに日射遮蔽用の衝立を設置することで、外部への視線を遮ることなく直達日射の多くを排除するなど、対策を施したいところである。

②吹き抜け

吹き抜け空間では上部に高温空気が溜まり易いため、N邸でも2階は1階より2℃程度高温となっている。防止策としてはガラス面の断熱、遮熱があるが、現状以上への改善は容易ではない。むしろ成層化を利用し、2階天井を開放された二重天井とし、その間の空間に高温空気を積極的に貯めた後、外部に排出することにより下の空間の涼しさを確保することが可能か、検討する価値があるかもしれない。二重天井下面はアルミ箔仕上げとして、高温天井面からの放射を抑制する必要がある。

③外気冷房の可能性

外気温が低下した時に1階で外気を導入し、2階最上部から排気することになる。ただ、高温日3日間は、外気温が1階、2階室温より低い夜0時~朝7時でもせいぜい27℃までしか低下せず、それも6~7時間と短時間である。夜間換気による冷房というより、室温上昇の抑制ということになろう。

また夜間換気により湿度が上昇するため、温度低下による快適性の向上が減じられる。適当な気流があれば蒸発による涼感が得られるが、長時間の気流への暴露は健康を害する可能性があり注意が必要である。勿論、外気温がより低い他の日には、夜間換気の可能性、効果は上昇する。

早朝の窓開け時は、辛うじて外気温が室温より低いが、その後の高温・高湿の外気は取り入れたくなく、窓開けは短時間が好ましい。

④蓄熱

今後の温暖化のことも考え、適切な蓄熱システムが適用可能であれば採用したいところだが、大津市の過去3年間の外気温データを見ると、暑い日が1週間程度は続くこと、かつその期間はランダムに現れることを考慮する必要がある。住宅で通常想定される小~中規模の熱容量ではこのような長周期の変化には対応できず、地盤でもかなり深くまでの熱容量を利用できるシステムでないと効果が小さい。2003年8月のヨーロッパでの長期に亙る熱波と、結果として石造、レンガ造の熱容量の大きな集合住宅で暮らしていた高齢者が多数(7万人と推定されている)亡くなったことを思い起こさせる。熱中症など健康問題を指標として対応策の妥当性を評価する必要があろう。

建物の断熱気密をしっかりした上で、小さな熱容量を併用した(太陽光パネル+蓄電池)で稼働できる冷房システムが現実的ではないだろうか。

エアコンの使用

熱中症などの健康の問題を考えると、少なくとも日中の最も暑い数時間を乗り越えられるようにする必要があり、(保険としての意味も込めて)エアコンが必要と考えられる。検討すべきは、エアコンをどこに設置しどう運転すべきかである。

N邸の測定結果を見ると、前述のように午前中も窓を閉じることを基本とし、必要に応じてエアコンを使用することにより、マイルドで健康にとって良い室内環境が実現可能だろう。そのための電気使用量の増加は、日射遮蔽を適切に行えばそれ程大きくはないと考えられる。

①設置場所と運転

2階の方が1階より室温が高いので、2階にエアコンを設置するのはエネルギー消費効率の点で合理的である。ただ、現在のN邸の状況では絶対湿度の低い2階空気を除湿するため、除湿の効率が悪くなることを考慮しなければならないが、午前中の窓開放を止め高湿外気の導入を減らす場合には、1階と2階の絶対湿度の差は小さくなるためその影響も小さくなる。

②エアコンの最適設計と制御

冷房が必要とされる場所は、多分、夕方の1階(居間、台所)と夜間の2階(寝室)が中心となろう。

エアコンの設置位置は、2階の冷房が必要であり冷風は下方に向かうので、垂直位置としては住宅の上部に、水平位置としては、居間の中央、台所、2階廊下、寝室への供給を考慮すると、居間中央に設置するのが適当と思われる。結局、現在のエアコン位置は適当だと言える。

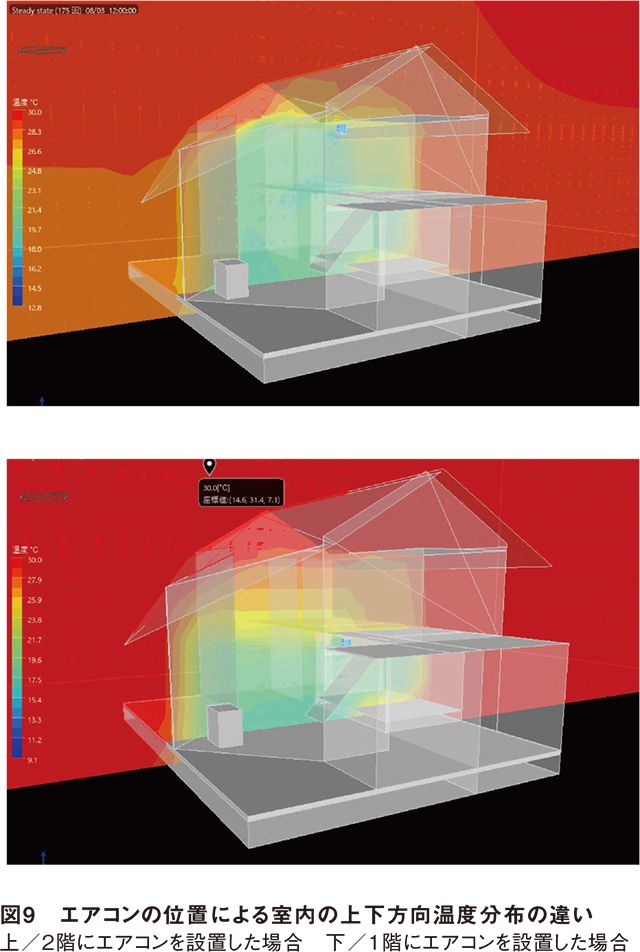

適切な高さ・水平位置を定量的に決定するには、CFD(数値流体力学)による気流・温度(および湿度)の解析結果などを利用することになるだろう。エアコンを2階および1階に設置した場合の結果を図9に示す。1階に設置した場合には2階に高温の領域が見られる(温度成層)のに対して、2階にエアコンを設置すると、1階~2階は一様な温度分布となっている。

シーリングファンの利用

N邸にはシーリングファンが設置され(居間中央上部)、夏季は上向きの気流になるようにファンが運転されている。居間の熱を上部に拡散するとともに、居間に緩やかな気流を起こすことを目的としているのだろう。

①エアコン使用時

冷やしたい場所、人を効率的に冷房する必要がある。エアコン冷房では、エアコンのファンだけでは冷気の拡散範囲が限定される。それを補う形でシーリングファンを用いたいところであるが、現状では、シーリングファンの上向き気流は、2階エアコンからの下向きの冷気流を相殺している。シーリングファンの位置を変えるか、変えない場合には下向きの流れにし、エアコンからの冷気流が目的とする場所、人に当った後、適切に排気(あるいは循環)されるような工夫が必要である。

②エアコン非使用時

居住者に適当な気流を当て熱伝達と蒸発冷却を促進することを目的とする場合には、シーリングファンの位置をずらすとともに、適当な風向を設定すべきである。その際、できるだけ温度の低い空間から空気を吸引し、居住者に当てた後に流すべき方向(2階天井か)にも配慮する必要がある。夜間換気による冷却(室温上昇抑制)をする際に、1階で外気を導入し2階上部から排気する場合も、この状況に対応する。

③気流による涼感を確保する

対流・蒸発熱伝達促進による冷却効果(生理的効果)とゆらぎを利用した爽快感の獲得(心理的効果)が関係する。シーリングファンによる気流からは、扇風機のような比較的集中した強い気流では得られない穏やかな気流感が得られるかもしれない。午前中に窓を閉め切る場合、シーリングファンの運転によりこのような生理的・心理的効果が得られるならば、エアコン運転無しで窓を閉じた生活が可能となる時間が延長でき、省エネにも有効である。

まとめと提案

以上の検討結果より、以下のような制御方法(ライフスタイル)を提案する。

①早朝に窓を開け、新鮮外気との接触と低温外気による冷却、②窓をクローズ、③室温が高くなればエアコン運転、④就寝前に窓を開け夜間換気(夜間換気を早朝まで継続する場合には、夜間換気が早朝の窓開けを兼ねることになる)。

N邸の居住者は現状の温熱環境で大いに満足されておられ、変更の必要は勿論ない。ただ、今後の高齢化に伴って温冷感覚のレスポンスが遅れると、事故を招く可能性もある。必要な場合には、提案する制御を行うことにより室温の変化は緩やかになり、特に長時間の高温による熱中症などを防ぐ健康対策とできるだろう。なお、外界と接する時間は、大好きな畑づくりと庭の花々の手入れを通して、自由に設定できると捉えていただきたい。

鉾井修一 ほこい・しゅういち

1951年北海道生まれ。現在、京都大学名誉教授。建築環境工学の分野で、湿気についての研究を続ける。また湿気研究を基に、文化財保存、京町家の温熱環境、人体の生理応答など多岐にわたる研究を行っている。本誌115号116ページでは、木の床と足裏の接触伝熱を調査した『木の家の「温」かさ』を執筆。

この記事へのコメントはありません。