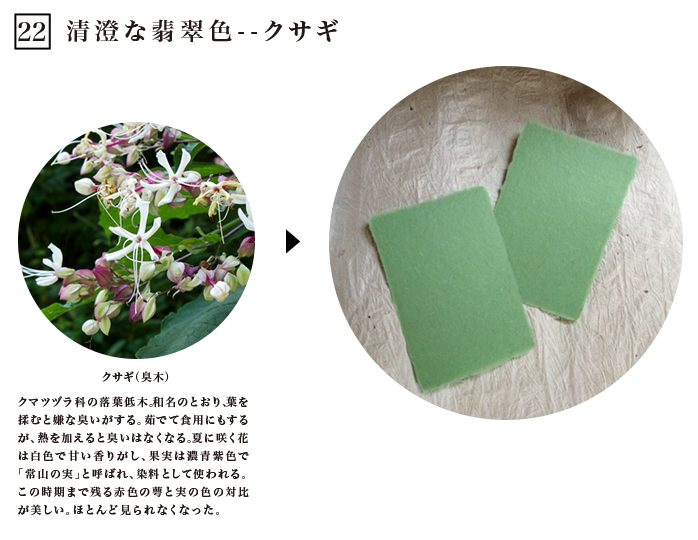

時を経ると同時に色が変化しないものはないと分かってはいるものの、やっぱり堅牢度(色の変わりにくさ)を気にしています。保管状況によりますが、数ヶ月としないうちに大きく変化するものもあり、つくった和紙を見切らないといけないこともあります。退色が早い染料には、次第に関心も薄れ、とうとう使わなくなったりします。今回のクサギは私にとってそのような存在で、半ば忘れ去られていた染料植物でした。

クサギは無媒染で空色が染められる貴重な植物ですが、同じ青色系では堅牢度で勝るタデアイを育てて使い始めてから、退色の早いクサギを全く使わなくなりました。ところがつい先日、知人より「クサギの木を倒すので良かったら実をどうぞ」とのお声掛けがあり、採取して久しぶりに染めてみることにしました。空色が綺麗なクサギですが、早々と退色して欲しくない。それならば、媒染をして違う色を出してみようかと、ミョウバンで媒染してみました。

染色を終えて漉きあげたばかりの和紙は、少し青味掛かった清澄な緑色。体積のほとんどが水分という状態の湿紙は、まるで艶やかな宝石のようでした。クサギにこんな美しい色が潜んでいたのかという驚きと感嘆の余韻を引きずりながら、湿紙の乾燥をして仕上がった和紙を見てさらに感動。すっかりご無沙汰となっていた数年間を惜しみましたが、それ以上に声を掛けてくださった知人に感謝し、無我夢中で和紙をつくりました。

「あのクサギから・・・」虫の鳴き声もすっかり途絶え、水の流れる音だけが聞こえる夜の工房で、翡翠色した宝石のような和紙を手に取り、植物染めの奥深さを改めてしみじみと感じました。

田中雄士/紙工房 泉

わたしたちは、植物の色に魅せられ、紙、糸、布などを染めている二つの工房です。植物で染めるということ。そこにある大切なこと、見過ごしてきたことをていねいに拾い上げていくために、染料となる植物の図鑑をつくりたい。見て頂いた方とのコミュニケーションをとりながら、新しい発見もしながら、制作を進めていきたい。そんな思いから立ち上げたプロジェクトです。

■監修:新潟県立植物園 倉重祐二

文化財建造物の修復の仕事を経て、染色の道に進む。 新潟市の海辺の集落に工房を構え、暮らしの品々を植物で染めている。

福井県越前市での修業の後、故郷・新潟県弥彦村に工房を開く。素材のもつ個性を大切に、一枚一枚丁寧な紙つくりを行なっている

- ◯第1回

- 鮮やかな檸檬色 -- ネムノキ

- ◯第2回

- 柔和な黄緑色 -- シソ

- ◯第3回

- 混じりっけのない素鼠色--クリ

- ◯第4回

- 蒸かしたサツマイモのような黄色--コウゾ

- ◯第5回

- 母性の薄紅色--ガマズミ

- ◯第6回

- 凛とした浅葱色--ヒサカキ

- ◯第7回

- 柔らかな光を感じる黄金色--イチゴ

- ◯第8回

- 朝焼けのような桜色--カスミザクラ

- ◯第9回

- 鮮やかな檸檬色、再び--フジ

- ◯第10回

- 力感溢れる冴えた墨色--モミジバフウ

- ◯第11回

- 澄んだ黒--サルスベリ

- ◯第12回

- 夏空を思わせる浅縹色--タデアイ

- ◯第13回

- 渋めの黄緑色--サワフタギ

- ◯第14回

- ハチミツのような淡めの黄色--ノリウツギ

- ◯第15回

- 淡い黄茶色と濃い鼠色--サツキ

- ◯第16回

- 控え目な檸檬色--キンカン

- ◯第17回

- 灰みの薄桃色--モモ

- ◯第18回

- 柔らか味のある薄鼠色--タラノキ

- ◯第19回

- 橙色がかかった桃色--オオバボダイジュ

- ◯第20回

- 落ち着いた洒落柿色--シャクナゲ

- ◯第21回

- 秋の日差しのような香色--イチジク

- ◯第22回

- 清澄な翡翠色--クサギ

- ◯第23回

- くすみ白(しら)んだ黄緑色--シュロ

- ◯第24回

- 赤みのさした薄茶色--ハス

- ◯第25回

- 鮮やかな赤紫色--ベニバナ

- ◯第26回

- 温もりのある曙色--日本茜

- ◯第27回

- 赤みのある明るめの褐色--アボカド

- ◯第28回

- 明るいタンポポ色--ヨモギ