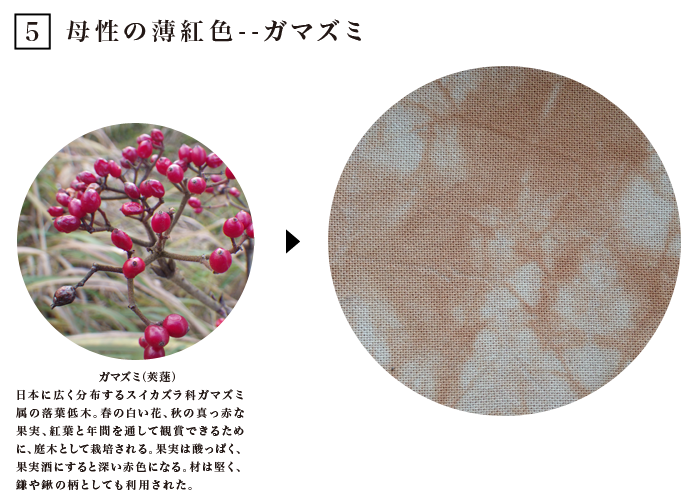

新潟では、もう雪を迎えました。工房近くの海辺の海岸林では下草が枯れ、木々の葉もだいぶ落ちたこの時季に、ひときわ目につく赤い実。ガマズミです。初夏の白花と緑葉、初秋の赤実と緑葉、初冬の赤実と雪化粧。どの様子も色合わせがきれいで好きな植物です。

染料としては、赤系の色を染めるときに使います。「あの赤い実で染めているのですか? 」と尋ねられることもありますが、枝と葉を使います。赤とはいっても、とても柔らかい印象の色。日本の色名で例えると「薄紅(うすべに)」「退紅(あらぞめ)」が近いです。

赤を染める染料植物としてよく知られて流通しているのは、セイヨウアカネ、インドアカネ、スオウ、ベニバナがあります。また、植物ではないのですが、ウチワサボテンに寄生するコチニールカイガラムシも、ウールを染めるときによく使われています。それらは使う量を加減することで、いずれも濃色から淡色まで幅広く染めることができ、その濃さで別の色のように感じるくらい印象も違ってきます。でも、このガマズミはある程度の目安の量からいくら増やしても、それほど濃くはならないのです。そして濃淡はあっても、受ける印象はほとんど変わらないように思えます。

私は、このガマズミで染め上がる色に、母性のような優しさと気品を感じるのです。

星名康弘/植物染め 浜五

わたしたちは、植物の色に魅せられ、紙、糸、布などを染めている二つの工房です。植物で染めるということ。そこにある大切なこと、見過ごしてきたことをていねいに拾い上げていくために、染料となる植物の図鑑をつくりたい。見て頂いた方とのコミュニケーションをとりながら、新しい発見もしながら、制作を進めていきたい。そんな思いから立ち上げたプロジェクトです。

■監修:新潟県立植物園 倉重祐二

文化財建造物の修復の仕事を経て、染色の道に進む。 新潟市の海辺の集落に工房を構え、暮らしの品々を植物で染めている。

福井県越前市での修業の後、故郷・新潟県弥彦村に工房を開く。素材のもつ個性を大切に、一枚一枚丁寧な紙つくりを行なっている

- ◯第1回

- 鮮やかな檸檬色 -- ネムノキ

- ◯第2回

- 柔和な黄緑色 -- シソ

- ◯第3回

- 混じりっけのない素鼠色--クリ

- ◯第4回

- 蒸かしたサツマイモのような黄色--コウゾ

- ◯第5回

- 母性の薄紅色--ガマズミ

- ◯第6回

- 凛とした浅葱色--ヒサカキ

- ◯第7回

- 柔らかな光を感じる黄金色--イチゴ

- ◯第8回

- 朝焼けのような桜色--カスミザクラ

- ◯第9回

- 鮮やかな檸檬色、再び--フジ

- ◯第10回

- 力感溢れる冴えた墨色--モミジバフウ

- ◯第11回

- 澄んだ黒--サルスベリ

- ◯第12回

- 夏空を思わせる浅縹色--タデアイ

- ◯第13回

- 渋めの黄緑色--サワフタギ

- ◯第14回

- ハチミツのような淡めの黄色--ノリウツギ

- ◯第15回

- 淡い黄茶色と濃い鼠色--サツキ

- ◯第16回

- 控え目な檸檬色--キンカン

- ◯第17回

- 灰みの薄桃色--モモ

- ◯第18回

- 柔らか味のある薄鼠色--タラノキ

- ◯第19回

- 橙色がかかった桃色--オオバボダイジュ

- ◯第20回

- 落ち着いた洒落柿色--シャクナゲ

- ◯第21回

- 秋の日差しのような香色--イチジク

- ◯第22回

- 清澄な翡翠色--クサギ

- ◯第23回

- くすみ白(しら)んだ黄緑色--シュロ

- ◯第24回

- 赤みのさした薄茶色--ハス

- ◯第25回

- 鮮やかな赤紫色--ベニバナ

- ◯第26回

- 温もりのある曙色--日本茜

- ◯第27回

- 赤みのある明るめの褐色--アボカド

- ◯第28回

- 明るいタンポポ色--ヨモギ