薪ストーブを存分に楽しむには、よく乾燥した十分な量の薪を確保することが不可欠です。薪ストーブライフにとって、よく乾燥した薪は、ストーブ本体の性能より重要と言えるかもしれません。

薪ストーブ初心者の声としてよく耳にするのが、「薪を燃やしても暖まらない」という悩みです。その原因のほとんどが、薪の乾燥状態にあると言えます。乾燥が不十分な薪を燃やすと、水分の蒸発に熱量が使われてしまうため、よく暖まらないのです。最低1シーズン(ひと冬)は乾燥させた薪を使います。ちなみに2シーズン乾燥させた薪は、火力も強く、短時間で高温になる理想的な薪と言われています。

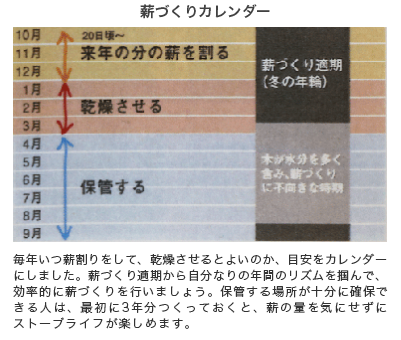

薪づくりは、秋の彼岸から春の彼岸までを目安に行います。「冬の年輪」と呼ばれるこの時期に伐採した木の含水率は、およそ30%程度です。一方で、木が生長する4月以降の含水率は150%余りにもなります。薪に適した含水率は20%前後ですので、含水率の低い時期に伐採して乾燥させる方が効率がよく、早く乾燥できます。

関東地方の気候を例にすると、10月下旬から12月までに薪割りを終えて、1~3月に乾燥させれば、次の冬には十分使える薪ができます。

炎を楽しむ家

- 火を熾す手間から、豊かな”いい時間”が生まれる

- 日暮れから始まる、炎と戯れる魅惑のひととき

- 暖炉の生きた火を、親子で静かに楽しむ時間

- 薪づくりから満喫、炎に親しむ豊かな暮らし

- 料理に薪風呂、炎が支える手づくりの暮らし

- 四世代の家族を結ぶ、「火場」のもつ力

- 緑や光と同様、火は暮らしを豊かにする

- 生活のなかで体験する、直火のリアリティ

- 懐かしさ溢れる土間で楽しむ、炎という贅沢

- 都会の暮らしを豊かに彩る、炎のゆらめき

- 森の家で味わう、火のある安らぎの時間

- 炎の揺らめきが蘇らせる、大切な家族の記憶

- 家族の時間をやさしく包む、炎のぬくもり

- 宴の”おもてなし”は、炎とストーブ料理