障子の歴史は遠く平安時代にまで遡ります。かつては襖や板戸も「障子」と呼ばれ、今日の「紙貼障子」の原型とされる「明かり障子」が引戸形式で定着したのは鎌倉時代のことでした。「障子は紙と組子と光の芸術。光をまとった紙が空間を照らし、向こう側の気配をやさしく伝えてくれる。何も主張せず、ただすっと存在するだけで美しい」とは、京都黒谷の和紙職人ハタノワタルさんの言葉。和紙は光をまとうだけでなく、夜は室内の明かりを上品に反射します。

障子は自然を暮らしに取り入れてきた日本人の肌に合った建具です。和室と相性がいいのはもちろんですが、洋間との相性も悪くありません。これは、日本の洋間が欧米の広くて天井の高い空間そのままではなく、日本流にアレンジしたものだからでしょう。また、サッシと組み合わせた場合、空気の出入りが少ない障子はカーテンよりも高い断熱性を持つなど、機能面でもすぐれています。

|

|

|

|

和紙を両面に張った太鼓張り。繊細な組子が影のように見えて美しい。

|

障子が演出する、どこか懐かしく美しいシーン。

|

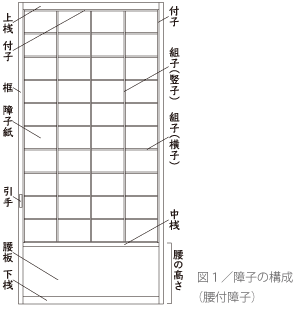

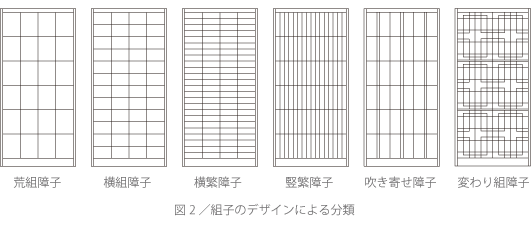

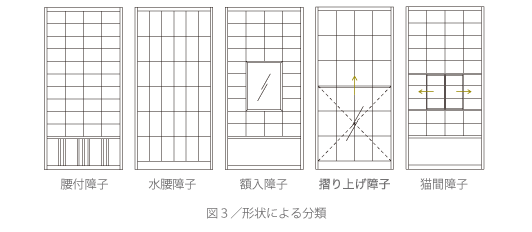

障子の基本構成を示したのが図1、主な組子のデザインや形状による分類を示したのが図2・3です。組子は、昔は障子の横子を手透き和紙の縦寸法で割り付けしていました。代表的な障子紙となる美濃判の寸法は縦9寸(約273ミなので、通常の障子の場合、高さ方向6等分、幅方向4等分が基本となります。

| 荒組障子: | 荒間障子とも呼ばれ、基本の数字で割り付けられている。組み方にクセがないため、和洋を問わずに使え、あっさりしているので軽さを尊ぶ数寄屋の空間によく似合う。 |

| 横組障子: | 荒組障子の竪子はそのままに、横の組子を2等分したもの。 |

| 横繁障子: | 横組障子の横の組子をさらに2等分したもの。 |

| 竪繁障子: | 荒組障子の竪の組子を2等分した「竪組障子」の竪の組子をさらに2等分したもの。 |

| 吹き寄せ障子: | 組子の一部をあえて片寄せて組み、組子のリズムの変化を楽しむ障子。 |

| 変わり組障子: | 単に「組障子」とも呼ばれ、細い組子を用いて伝統模様に組んだり、不規則に配置して組んだりしたもの。図は香図(こうのず)という伝統文様。 |

| 腰付障子: | 腰を付けた障子。腰には細い框と下桟との仕口補強の意味合いもある。 |

| 水腰障子: | 腰の付かない障子で「水腰」は”腰を見ず”という言葉が転じたという説もある。腰付か水腰かの選択は、落ち着きを狙うなら腰付、軽快さを狙うなら水腰。あるいは、格式が欲しい空間には腰付、日常的な空間には水腰という選択もある。 |

| 額入障子: | 紙張り部分の一部にガラスを組み込んだもの。 |

| 摺り上げ障子: | ガラスと上下可動な小障子を組み込んだ障子で、ガラスを隠すこともできる障子。 |

| 猫間障子: | 障子に組み込まれた小障子が左右に動くもの。 |

障子は他の建具よりも軽やかさが重んじられるため、部材は繊細になり、軽くて素直で目の詰んだ良材を吟味してつくられます。日常的な空間や茶室などの数寄屋の空間には、見た目にもやわらかい杉を、格式の高い座敷などには檜が用いられます。杉では秋田杉の赤身(心材)、檜では尾州檜が最上とされています。

国産の良材は高価で入手が難しいため、輸入材が使われることも増えてきましたが、やはり国産材にこだわりたいものです。杉なら源平材(赤白まじり材)もよしとすれば、コストを下げることは可能です。

障子紙については、楮(こうぞ)の手漉き和紙から機械漉き和紙、レーヨンやパルプの和紙、破れないプラスチック製など、さまざまですが、一度は楮和紙の風合いをぜひ味わってみたいものです。

全国の書店・オンライン書店・風土社からご購入いただけます。ご購入のご案内はこちらをご覧ください。