文学や哲学、芸術書も大事だが、弊店では料理の本も積極的に取り扱いたいと思っている。いわゆるGastronomy(美食)という分野だ。料理の本を愛好することはフランスなどでは当たり前に文化として定着していて、例えば、シェフであるために持たねばならない100年以上前の版の料理本など、数々名高い本の存在がある。このことは修業先だった神保町の田村書店洋書部で習った。一昨年、主にフランスの料理についての本が何冊も入荷していたので、gamadanさんで展示会をさせていただいたとき数冊置くと、ダイニングのシェフさんが面白がって書誌をお求めくださったことはとても嬉しかった。以後、ネットストアやポップアップストアに料理の本を並べると、少しずつ売れて洋書の方は品薄になってきた。

『アレクサンドル・デュマの料理大辞典Le Grand dictionnaire de cuisine de Alexandre Dumas』も売れた。『ロートレックの料理法L’Art de la Cuisine』も売れた。シャネルの恋人パウル・イリーブのワインの稀少本も売れた。アラン・デュカスの新しい本も売れた。有名な美食家キュルノンスキーの本も何冊かあるので商品にするべく準備をしなければ! 一方、ドイツ系のものはあまり売れない。例えば、『ゲーテの祖母の料理ノートDas Kochbuch von Goethes Grossmutter』。いつまでも売れない。でもめげずに、今日はポップアップストアの料理本棚に、ドイツの渓流魚料理の本とボヘミア料理の本とウィーン菓子の歴史の本を追加してきた。

ところで、私がやりたいことは洋書だけを並べることではない。和書も一緒に並べたいのだ。ネットストアに料理本のカテゴリーを作った時、昭和初期刊行の汁物についての小さな本を掲載すると、スープ専門のお店の方からご注文が来たのは嬉しかった。そもそも、日本は西洋との交流の歴史も長く深いのだ。日本で出版された本だって、明治以降のものなら何かしら西洋の影響がある。伝統的な懐石の本は、フランス料理と親和性を考えただけでも一緒に並べたく思う。……

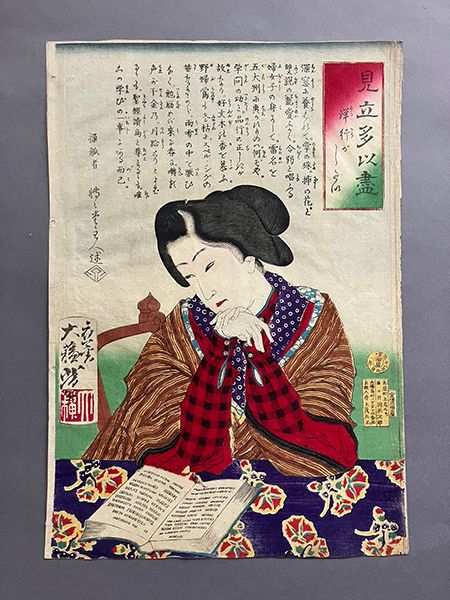

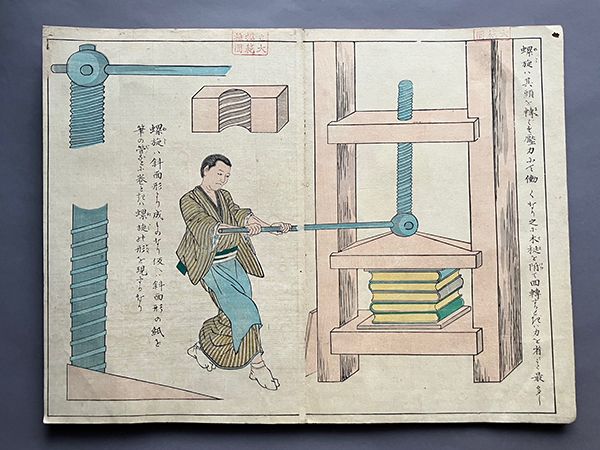

そんなわけで、最近とある大正初期の料理本を商品にするべく眺めていた。タイトルは『最新 野菜料理法 全 附録 汁製法 鶏卵百料理』。著者田中せいこ。出版社昇文堂・自省堂。大正2年刊行。和綴じの装釘に活版印刷刷りの本である。ふとページを繰って序文をのぞきこんだところ… 思いがけない表現に出会い吹き出してしまった。

「世に女と生れ、巴板額の勇無く、清少納言、紫式部の智無くも差支えあるまじけれど、針持つ業、厨の業を知らざれば恥多しと知れ。女子大学に入りて、徒に洋書を生齧りに、ピアノやバ井オリンを弾いたとて、などてか家族の心を慰め得べきぞ。…」

「(試訳)女性として生を受けて、板額御前のような女傑にもなれず、清少納言や紫式部のようなインテリジェンスがなくてもまあ良いのですが、裁縫をしたり台所でうまく働けなければ恥と知りなさい。女子が大学に入って生半可に洋書をかじり、ピアノやヴァイオリンを弾いてみても、家族の心をなぐさめられるものでしょうか。…」(註2)

笑いがとまらなかった。ここで私が最も気にかかるのはもちろん、「洋書を生齧り」の部分。「生齧り」とはネガティブな表現だが、それだけたくさんの人が当時洋書に触っていたと即座に空想してすっかり愉快な気持ちになったのだ。戦前は洋書が今より身近だったかもしれないこと(「全ての人に」ではなく、「ある層には」ではあるだろうが)、このことは、日々実感するばかりである。そもそも私は研究者としては長い間、西洋文化の日本での受容について調べてきた。やはり戦前洋書に親しむ人がかなりいたのだと、仕事を忘れこの資料を通して改めてかみしめていると、今私の目の前に数々積み上がっている洋書の山がいきいきと輝いて見えてきた。

とはいえ、近年日本では、これまで洋書の主流だった分野、(英語をのぞいて、)フランス語、ドイツ語、ロシア語の洋書などが、これまでになく人気が低迷している。同業者さんたちとも嘆いていることであるが、かつてのような引き合いがないので、市場に流通しなくなりつつある。流通しないということは、本の保存がしづらくなっているという現状である。自分の仕事がなくなるのではないかという危機感はもちろん、日本における戦前からの洋書受容の歴史が失われてしまうのではないかと危惧している。

一方、催事などお客様の前に立つとよく体験することだが、新鮮な目で洋書に接し好ましいと感じる人はかなりいるようだ。そういうわけで私としては、「洋書を生齧り」することを今提案したい!「智無くも差支えあるまじ」だ。「読めないから買いません」とよく言われるが、その台詞、戦前の人々は言わなかったのではないのかなと思ったりして。戦前「女子」と同様、私もつくづく本を「生齧り」人生だ。でも本を楽しむ気持ちは人一倍強く持っているつもりだ。本を手元に置くのは楽しい。料理をしないで料理の本を読むのも楽しい。

(註)この本には二人の人物「小泉蝶三先生」と「高宮竹軒先生」の序文がついている。扉ページによれば、前者は萬朝報記者、後者は家庭新報主幹だそうだ。上記の抜粋は小泉蝶三なる人物によるものである。

2025年1月31日