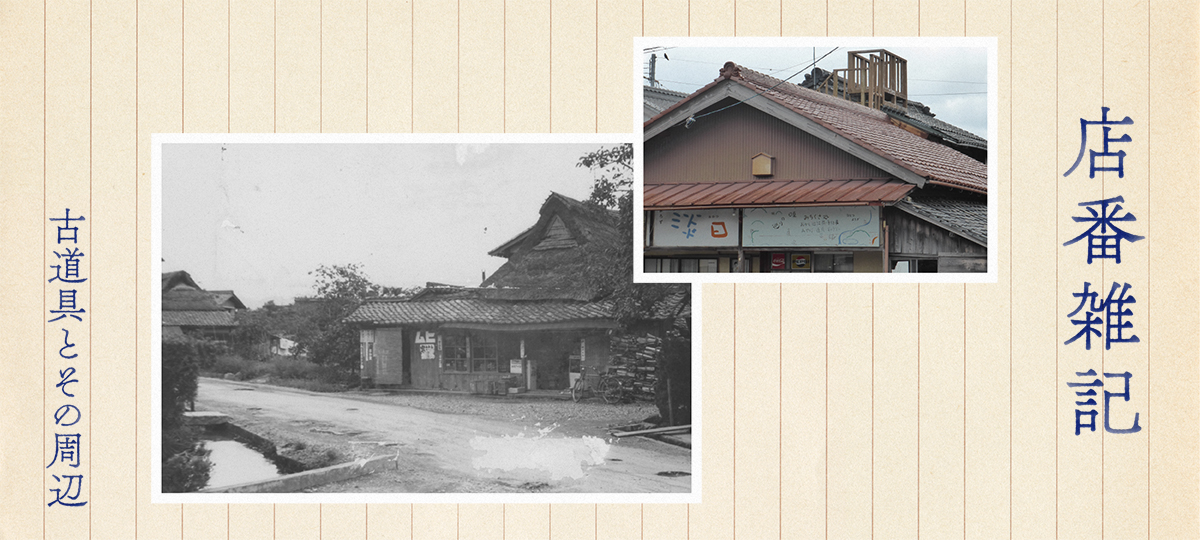

8月22日で開店10年目を迎えた。密度が濃い10年だったと改めて思う。

開店の2年ほど前より大阪から何度も片付けに通い、転居後は住みながら改修を続ける怒涛の日々だった。基本的な設備以外の店の内装や床、天井の細工、外の床几台は古道具担当が作った。さすが元家具職人、と思っていたら、サッシだった店の入口の引き戸を、わざわざ納屋に残っていたボロい木製建具に入れ替えていた。

開店直前には様々な品を仕入れてきた。駄菓子におもちゃ、地域の加工品や文具、福祉施設の工芸品やクッキー。こんなに沢山扱うと説明を受けた覚えはなかったが、そういえば古道具だけの店にはしないと言っていたような気はする。肝心の古道具はやや少なめだったが、その分ゆったりした空間だった。ギャラリーでは田中茂雄さんの器と小椋昭二さんの木地物を展示、みなさん遠方からもいらして下さって温かいお言葉を頂き、ありがたかった。

それにしても人生後半の環境の変化。店だけではやっていけないと考えた古道具担当は、福祉の資格を取り介護の仕事も始めた。自ずと店番はこちらの仕事となり、今までやってきたアルバイトや仕事の経験が役に立った。

主軸の古道具はキビシかった。京都に出店するようになってやっと動きが出来てきたが、店の立地上、お客さんは多くはない。それでも最初のうちはギャラリーでも企画展示をしていたし、古道具も見やすく並べられていた。高級なものはなく何気ないというか寂びたものばかりだが、ボロボロの紙箱でも古道具担当が置くと、古い小屋の空間と相まってよい感じになる。店番が掃除で箱を動かしたりすると、その空間は消えてしまう。そういう時は、古道具担当の独特な感覚に改めて感心するのだった。

当初はせめて季節ごとに古道具の展示替えをするのかと思っていたが、それはこちらが思っていただけで、全くそうではなかった。展示替えはほぼなく、仕入れもシュッとした洗練の方へは行かずに、土着なものが多い。印象的なのは、ひよこの箱(金網を貼った木の箱)、練炭製造機(とにかく重たい)、ばんどこ(炭を入れて掘りごたつなどに入れる行火のようなもの)。いずれもこの湖東地域で使われていたのだろう。そんな調子で在庫が増え、店内は混沌の度合いを増していった。古道具担当の育った大阪という街のカオスのような…。

コロナ禍の間は、来客のない状況が長く続いた。古道具担当の介護業務も負荷が増し、心身ともにしんどい時期が続く。ギャラリーは遂に倉庫と化し、店番にも気持ちの余裕がなくなってしまう。状況を替えようと、2021年に山下克彦さんの「景色を診る 存在と時間の素描」展、22年には五個荘のgenzaiさんと同時期にタナカシゲオさんの器展を行った。よい展示でギャラリーも復活したのだが、その後はまた半分が倉庫になってしまった。

数年前、昭和20~30年代の日本各地の生活写真が載っている本を家で見ていた時のこと。店先に醤油や食品が並べられた村のよろず屋の店内風景があった。それはまさしくいつも見る光景で、あぁ、こういうことをしたかったんだなと改めて思った。

頭は10年前のようには働かないし、心身の動きも鈍ってきている。とはいえ、気持ちよい空間でお客さんを迎えられるよう、もう少し何とか出来ないか。古道具担当も、この先地域とのつながりも含めて何か考えているようなので、カオスはほどほどにして状況の好転を願いたい。そして店番への説明もよろしくお願いします。

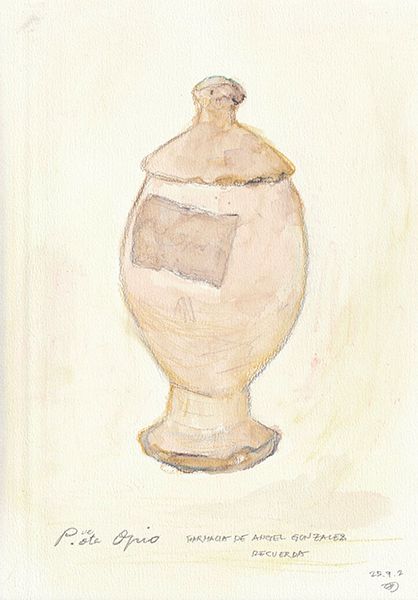

「マジョリカの薬壺」紙に水彩

開店当初からずっとある薬壺。あちこちに欠けはあるが、柔らかい色と形を保っている。

たまに出店に持って行っても、いつも戻ってくる。