前回は、被災した東北地方沿岸に巨大防潮堤計画が住民意見をよく聞かないまま進められていることを書きました。それが東北沿岸だけの計画でないことがわかってきました。千葉県九十九里浜~外房海岸の一部でも、以前の計画を大きくした防潮堤の工事が始まっています。日本では数少ないサーファーの浜、海水浴や潮干狩りの浜、そして豊かな漁場をもつ長大な浜に。「復興事業」という名の巨大防潮堤のラインは、じつは青森県南端から犬吠崎まで延々と連続的に計画されているのです。その長さは500キロメートル超! 万里の防潮長城をほんとに築くの?!

国と現政権は本気のようです。3.11のすぐ後、国が集めた専門家たちによる中央防災会議は、防潮堤に頼りすぎて被害を大きくしたことを認めて反省する一方で、頻繁に起きる普通の津波にはやっぱり防潮堤でと、あまり理由を明確にしないままに提案しました(http://www.bousai.go.jp/

kaigirep/chousakai/tohokukyokun/pdf/tyuukan.pdf)。この考え方に沿って国は「国土強靭化」という名目も加え、普通の津波が来そうな海岸という海岸に巨大防潮堤を建てることにしました。静岡県浜松市の遠州灘、徳島県の那珂川河口の干潟でも、計画が進行中です。

防潮堤はすでに至るところにありますが、「巨大防潮堤」は何が問題なのか、重大な順に挙げてみましょう。第1に、浜をまるごとつぶす。浜は、森と海が出逢い海を豊かにする(第1回コラム)、住める場所が狭い日本の土地をむしろ海から守ってくれている、近くに住む人たちの心身の故郷、昔からの信仰の場所など、人と生き物の大切なところ。そこをつぶすことは、人と自然がいちばん豊かに交流する場所を破壊して、人も生き物も貧しい環境に造り変えること。その点で、狭い谷を全部をつぶすダム開発と同じです。

宮城県気仙沼市の小泉近くの海岸は、砂が戻りつつある。現行計画では砂浜はすべて防潮堤でおおわれ消失する(撮影:日本自然保護協会)

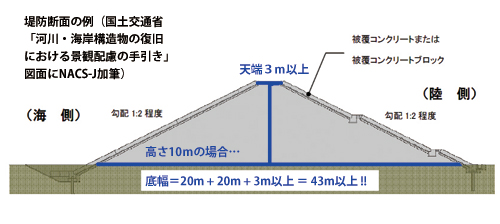

2つめに、巨大防潮堤の形とサイズ。形はピラミッドを横に連続させたようなコンクリート山脈のようなもので(富士山に譬える人がいますが、霊峰に申し訳ない)、この形状が「粘り強い堤防」なのだそうです。たとえば高さ10mの防潮堤の場合、頂上の幅3m以上、底辺の幅43m以上! これはいったい何の物体?!

そして3つめは、これだけ大事な場所を犠牲にするにもかかわらず、「普通の津波」しか防げず、3.11クラスの大津波はのり超えてしまうということを住民がよく理解していないこと(ダムがあれば安全だと思い込むのとよく似ています)。住民には「説明会」が開かれるだけで計画の決定権がありません。環境アセスもしないので、生き物たちの“声”を聴くこともできません。

守られるべき者の声を聞かずに膨大な税金を注ぎ込み、急いで進められる巨大防潮堤。本当のところは何を守ろうとしているのか……疑問は尽きません。“あなたの浜”がつぶされる前にぜひ声を上げてください。(9月1日NACS-JとNPO法人森は海の恋人が主催の東日本大震災と防潮堤計画を考える「未来の海辺になにを残すか」(東京・品川)に来てくださいね)