「数えきれない」。初日に潜ったダイバーは、「はみあと」の多さに驚いた。場所によっては1日に50本も見つかったこともあり、この5月からのわずか2カ月弱で少なくとも150本の「はみあと」を確かめることができた。いちばん集中していた場所が、よりによってキャンプシュワブの大浦湾側、普天間基地移転計画の埋め立て予定地の中だったのだ。

その辺野古の海は2004年、米軍普天間飛行場の移設計画をめぐって、反対する市民と国側が海上で攻防戦を繰り広げた場所だ。今回のはみあと調査を行った「北限のジュゴン調査チーム・ザン」代表の鈴木雅子さんは当時、それまでのジュゴン保護活動から、環境アセスメントのボーリング調査を阻止しようと息子や仲間とともに海上の櫓に立てこもった。そこで危ない目に遭い、櫓撤去後に言われた地元のおばあのひと言が効いた。「ぬちは宝だから命を粗末にしてはいけない」。

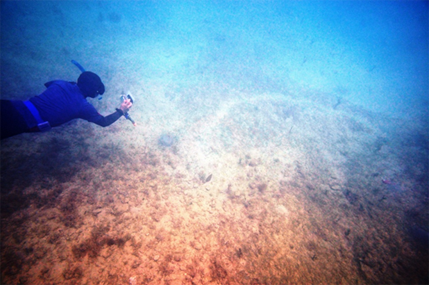

ダイバーによるジュゴンのはみあと調査。識別できるまでには熟練がいる。(写真提供:北限のジュゴン調査チーム・ザン)

それは、身体を張った争いの海から調査によって議論する海にしなくてはと鈴木さんが考えを改めるきっかけとなる。フィリピンとアメリカのジュゴン研究の第一人者に来てもらい、マンタ法という世界で一般的なジュゴン調査方法を手取り足取り指導してもらった。「チーム・ザン」を結成し、本格的にジュゴンの「はみあと」調査を開始したのは2007年のこと。当初は、船の後ろに繋がれたダイバーが海中を覗きながら調べるマンタ法で、広い範囲から「はみあと」がある箇所を絞っていこうとしたが、何も見つからない日々が続いた。あったと思っても、ウミガメのはみあとだったりして、区別できるようになるには相当の訓練が必要だった。そうするうちに偶然見つかった場所は、埋め立て計画がある大浦湾奥だった。それでありそうな場所のあてがつき、船を使わずにダイバーが泳いで行き素潜りで探すやり方に変えた。今回はそうやって、これまでに考えられないほどたくさんの「はみあと」を見つけたのだ。

ウミガメも同じ藻場を使うことが多い。辺野古ではウミガメの産卵も確認されている。(東恩納琢磨氏提供)

それにしてもジュゴンは不思議だ。沖縄の海の調査を続ける日本自然保護協会の安倍真理子さんのブログを辿ると、辺野古埋め立てに向けた手続きが切迫するたびにジュゴンの「はみあと」が見つかったり、泳ぐ姿が撮影されたりしている。さかんにキャンプシュワブ近くまでやって来てはエサを食むばかりか、遊泳しているようなのだ。この夏の調査再開直後にも姿が捉えられた。ジュゴンの運命は、沖縄の人びとと海とのつながりのゆくえを示しているように思われてならない。

つづく