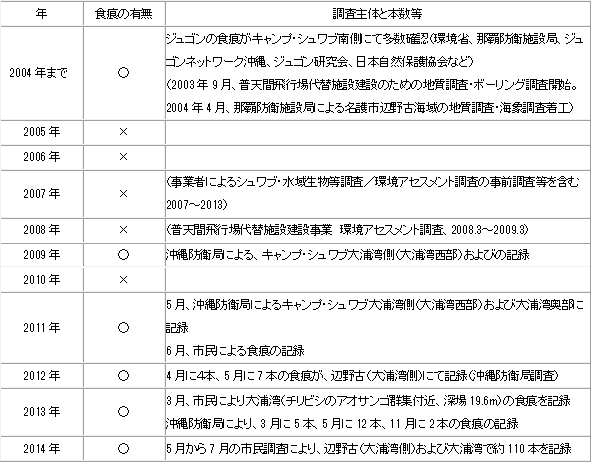

この8月、国は埋め立てに向けた海底調査に踏み切ったことで、辺野古の海のつかのまの平穏は破られた。ジュゴンが埋め立て計画のある場所に再び通って来るようになったのは、2004年から09年まで続いた環境アセスが終わってからだ。アセス後はほぼ毎年「はみあと」が発見されている(表)。市民と国との攻防戦やボーリング調査などで騒然としていた海が、しばし静けさを取り戻していたからだろう。

今回「はみあと」が発見された調査地点(○印)と埋め立て計画地(北限のジュゴン調査チーム・ザン提供)

現在、確実にいることがわかっている沖縄のジュゴンは3頭。2009年に確認した沖縄防衛局は、個体A(オス)、個体B(メス),個体C(子ども)と名づけた。そのうちのCがときどき辺野古・大浦湾にやって来ているとされる。

「Cちゃんが成長して、Aが使っている嘉陽(辺野古の北部)の小さいエサ場から辺野古に通うようになったのだと想像しているんです。まだ若くて好奇心いっぱい、食欲も旺盛だから、嘉陽の10倍もウミクサがある辺野古のエサ場が必要なのでしょう」。鈴木さんたち調査チームの仲間とそう推測している。

そうだとすると、Cは3年続けて埋め立て予定の海のウミクサを食べに来ていることになる。それどころか、市民調査では把握しきれないほどたくさんの「はみあと」が今回見つかったことから、別のジュゴンも使っているのではないかと考える専門家もいる。ジュゴンは成長すると体重300㎏にもなり、1日に体重の1割ちかいウミクサを食べるという。170haの面積がある、沖縄島周辺で最後のまとまった藻場である辺野古には、次の世代をつくり育てるのに十分なエサがあるのだ。

ジュゴンの命運、沖縄の先行きに希望が見いだせそうな話だ。強引に埋め立てへと進む前に、国は2年前の環境アセスで「個体Cは…辺野古地区前面の海草藻場を利用する可能性は小さいと推測されます」としていた点を再調査しなくてはいけないはずなのだ。

つづく

表:辺野古・大浦湾海域におけるジュゴンのはみあとの確認

(2013年まで ○食痕あり、×なし)

日本自然保護協会資料より