中山間地域(ちゅうさんかんちいき)とは都市部や平地以外の、主として傾斜地や山林の多い地域のことです。平野の外縁部から山間地を指し、水源涵養など国土保全に重要な役割を担っています。しかし、高齢化や過疎化で集落の維持が難しいなど課題も多くあり、このような中山間地域の自然環境と人間生活の調和の中で維持されてきた里山の風景の維持が難しくなってきています。

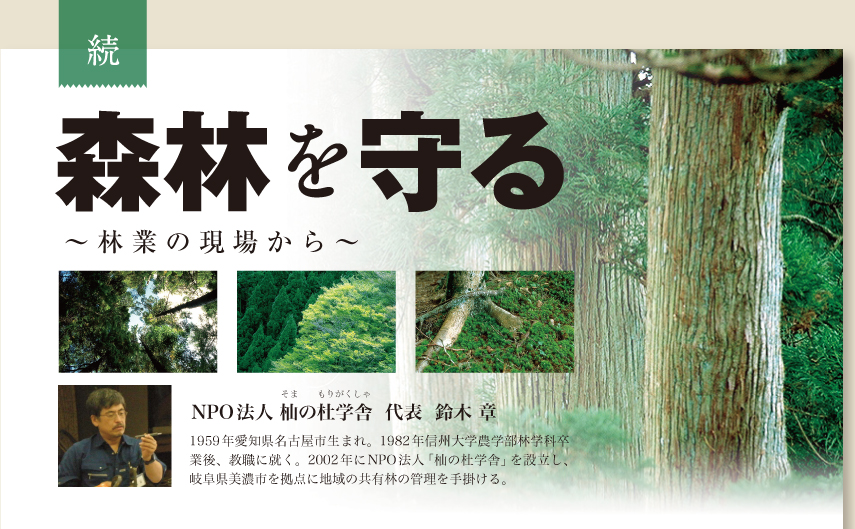

私たちが共有林の管理を手掛けている板山集落は、奥板山地区と口板山地区の隣り合う二つの集落からなります。奥板山地区は65歳以上の人口比が50%を超えた限界集落、口板山地区も55歳以上の人口比が50%を超えた準限界集落です。昭和30年代前半までは、集落の人々は「炭焼き」と「紙抄き」を生業としていました。集落周辺の森林には常に人の関与があり、人が森林を繰り返し利用することで集落周辺の景観が維持されてきました。

古い航空写真を見ると、山の斜面にも棚田や段々畑が作られており、人間の生活と自然が調和した里山の景色が見てとれます。今でも棚田や段々畑の石垣が山の中に残されていますが、そこには植林されたスギやヒノキが50年生ほどに成長し、間伐などの手入れが遅れた暗い人工林が集落を包み込んでいます。集落の周りの山々を源流とする渓流には雑木や竹が生い茂り、風倒木が谷を覆い、不法投棄の廃棄物が捨てられるなど、荒廃した景観となっています。かつては、童謡の「ふるさと」に歌われているのどかな風景があったと思われますが、今ではその面影もなくなりつつあります。

集落内の若い人の大部分は集落外に勤めに出ており、昼間に集落内にいるのはほとんどがお年寄りです。屋敷内の庭や自家用畑の草取りなどは綺麗にされていますが、裏山の雑木林や谷川の周辺の雑木の伐採や草刈り、ましてや大木となった人工林の間伐作業などはお年寄りだけでは力が及ばないのが現状です。

整備前の集落内の谷川周辺の風景

整備後の集落内の谷川周辺の風景

集落の景観を取り戻し維持していくために、集落内を流れる谷川周辺の環境整備を私の所属する地域のNPOが行うことになりました。谷川周辺の枯れ木や倒木を処理したり、密生する樹木を整理したり、竹やぶとなっていた谷川の周辺の竹を伐採して処理しました。

VOL.9で間伐材の薪づくりを紹介しましたが、今回の事業で出てきた広葉樹も搬出できるものは全て薪としてストックしました。人工林の間伐材と里山の景観整備から出る広葉樹の薪をセットして販売し、集落の人と森林との関わりを再生することで、結果として豊かな里山の景観が維持できていければいいなと想いを巡らせています。