「林業」という言葉から、皆さんどんなイメージを抱かれるでしょう。「自然を相手にする仕事」「森を育てる仕事」「木を伐る仕事」「肉体労働できつい仕事」… あまり具体的にイメージが湧いてこない人のほうが多いかもしれませんね。

中学生を対象に「林業について」授業をしてくださいと頼まれたことがあります。都会の中学校ならともかく、周りは山だらけの学校です。山間地の学校でも林業という職業は身近ではありません。ましてや都市部に生活する多くの人は、林業について考える機会はほとんどないのだと考えた方がよさそうです。そんなわけで、このコラムでは林業についての「分かっているようで分からない話」を少しだけ整理して書いていきたいと思います。

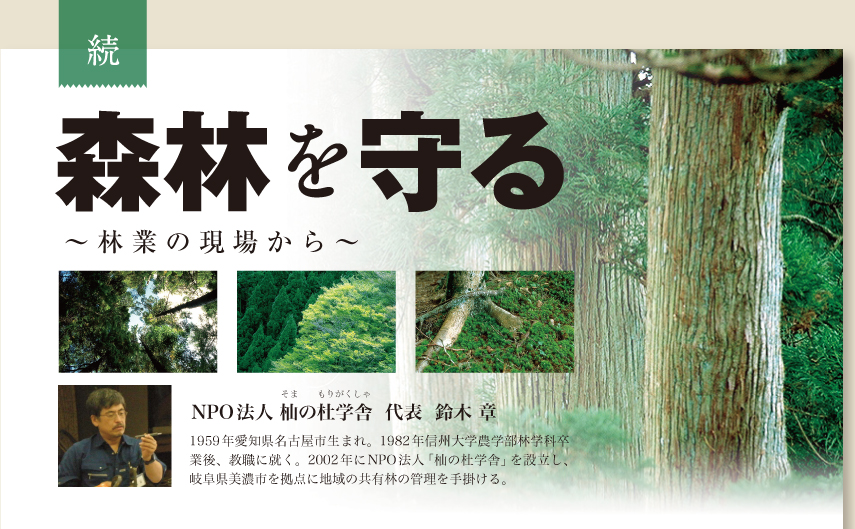

[左]利用するために搬出された間伐材。[右]伐採作業中の筆者。

1980年(昭和55年)に改定小学校学習指導要領が施行され、小学校の社会科の教科書から「林業」の記述が削除されました。その後2002年(平成14年)に復活したのですが、林業の記述は産業としての側面よりも環境面での記述が中心となってきています。学校教育における林業の取り扱いは、生徒のイメージする林業の姿に反映しています。生徒たちは、世界の森林の大規模な違法伐採や焼き畑等による森林消失の記述がかなりのインパクトで受け止められ、「木は伐ってはならない」という印象が一方的に刷り込まれているようです。

最近では、スギ花粉症の影響も拍車をかけ、適正に維持管理されてきたスギ・ヒノキの人工林に対してまでも、否定的に捉えられる傾向にあるのは悲しいことです。世界の森林問題と日本国内の森林問題は切り離して考える必要があるのですけどね。

中学生に森林の働きを説明する筆者。

先にも書きましたが、たまに小中学生の前で林業の話をすることがあります。「おじさん、林業をしているんですか、それって自然破壊ですよね。木は伐ってはダメなんだよ。…」と小学生の一人が声をかけてきました。日本の教育水準は高くて、学習指導要領が着実に反映されていることに感心してしまいました。私自身は「環境を守る仕事」として林業のことを授業しようかと準備しているわけですから、相手は強敵です。

それでも、世界の森林の話、日本の森林の話、林業という職業について一通りの話を終えるころには、最初は仇(かたき)を見るような生徒の目が、話が進むにつれて理解の眼差しにかわるのが見て取れて楽しいものです。

生徒が後から、感想文を送ってくれたのですが、その多くが「私は鈴木さんの話を聞くまで、木を伐ることや木材を使うことはいけないことだと思っていました。でも、話を聞いて木を伐ることによって森の環境を守ったり、木材を利用したりすることも必要なことがあることが分かってびっくりしました。…」と書いてくれていました。少しニンマリする瞬間です。

しかし、環境と林業という問題は歴史的にも切り離せない問題であることも事実です。次回からはそのあたりのことから書いてみたいと思います。