都内北区の某居酒屋。夕刻の道にのびだした大きい赤ちょうちんが目印だ。店内は、昭和レトロ調で、壁には先代のとった写真や、歌舞伎役者の押し絵などが無造作に掛けてある。二代目の女主人は、もともとデパート勤めの人で数年前に、周りの常連達の強い押しでこの店を引き継いだ。当初は、品数も少なくて少し物足りなさを感じた。今は、多種多様に工夫をし、質と量ともグレードアップしている。旬の味を大切にし、ふき、こごみ、筍の子などがメニューに入り、美味しくて、その上懐に優しい。飲み物は、日本酒と瓶ビールの大小の三種のみ。サワー、カクテル類はなく、先代からの一本貫通した「飲み道」が憎い。

5時開店。近隣のお客さんがのれんをくぐる。ビールの人は、冷蔵庫から自ら取り出して自己申告。夏場は、発泡スチロールの中いっぱいの氷のクラッシュビール瓶が首までつかっている。素手で氷から引き抜く時の快感は、一口飲む前の前菜となる。コの字のカウンターに座る。指定席ではないけれど、自分のお気に入りのところで皆落ちつく。日本酒は、受け皿付きのコップ酒。冷、常温、燗の三種。お燗は、一升瓶からアルマイトの「ちろり」に一合入れ、穴が十個くらいある沸騰している鍋の湯につける。お客さんの好みに応じて湯の滞在時間を調整してくれるところがうれしい。僕はたいてい「焼サバ」を注文する。冷凍のかちんこちんなった切り身を焼くのだが、これが絶品。冷凍技術の進歩が、十分の脂と鮮度の高い食を提供してくれる。箸を身に入れた時のほぐれ方もちょうどいい。大根おろしに醤油をたらし、一口大のサバに載せて食べる行為もたまらない。

周りの人達と雑談しながらの飲食。一人一人の人生がほぐれてゆき、店内の懐で添い寝する。日本酒と一品料理、そして、人の温度と店の歴史がうまく響いて楽しい時が流れる。しばらくの間、この世界の深みから抜け出せそうもない。—————うれしい悲鳴をあげている。

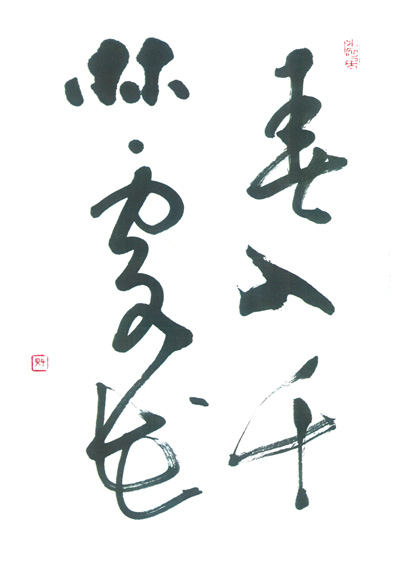

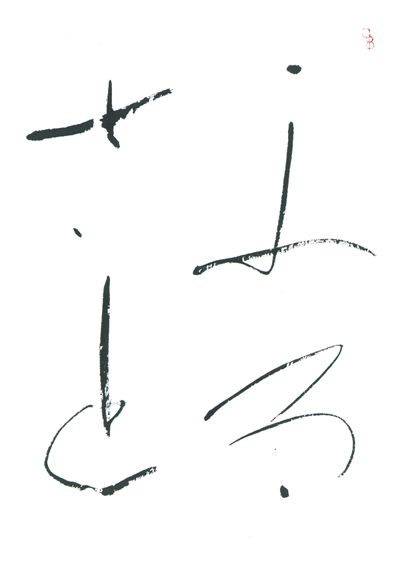

店の歴史が人を包む コの字カウンター 宗介

Read More

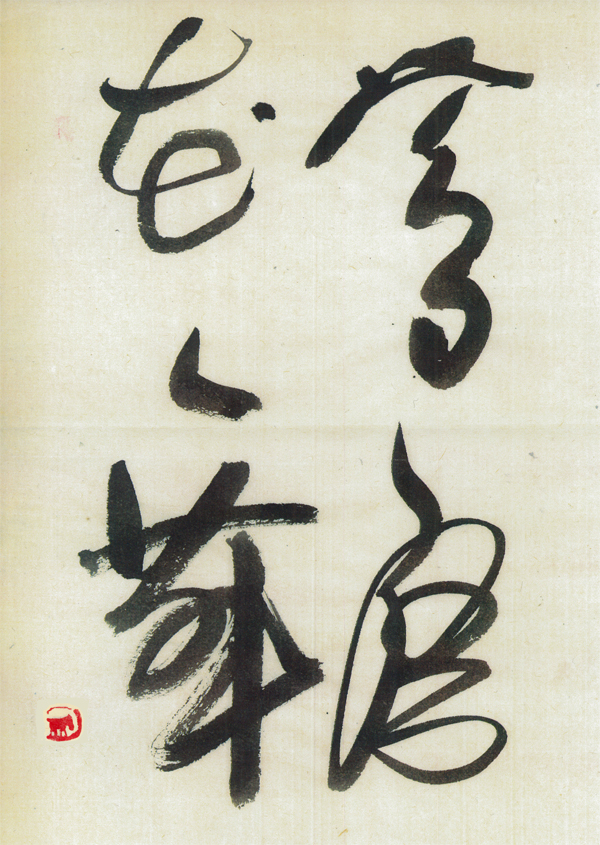

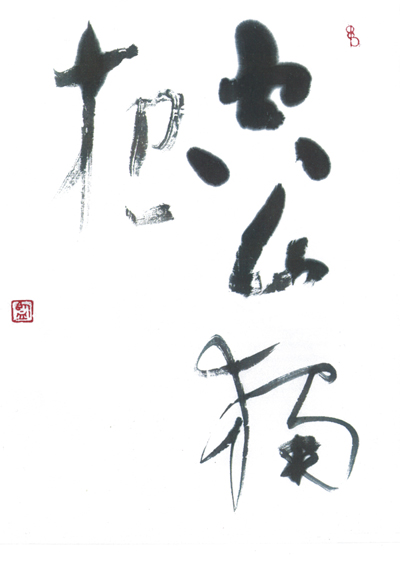

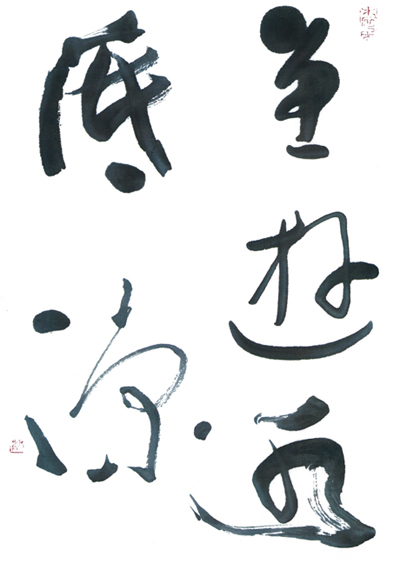

1958年静岡県生まれ。北海道大学卒業。上京後、書詩家木村三山に師事。書、篆刻を学ぶ。個展、グループ展、揮毫多数。題字に、宮部みゆき著『孤宿の人』、火坂雅志著『軍師の門』、第140回直木賞受賞山本兼一著『利休にたずねよ』等。筆一本書法ライブ『辻書法』を各地で公演。都内近郊で書を指導する。

1958年静岡県生まれ。北海道大学卒業。上京後、書詩家木村三山に師事。書、篆刻を学ぶ。個展、グループ展、揮毫多数。題字に、宮部みゆき著『孤宿の人』、火坂雅志著『軍師の門』、第140回直木賞受賞山本兼一著『利休にたずねよ』等。筆一本書法ライブ『辻書法』を各地で公演。都内近郊で書を指導する。