林業を語るときには常に「環境」という言葉がついてまわります。それは森林が「公益的機能」と呼ばれる働きを持つからです。例えば土砂災害の防止であったり、水源涵養機能であったり、生物多様性の保全であったり…まだまだ沢山あります。第一次産業としての林業は、森林内の樹木を伐採して「木材」を生産することにあります。「公益的機能」が発揮されるのは森林内に樹木が生育していることが前提となりますから、樹木を伐採して活用することを主目的とする林業は、森林の公益性に相反する行為だと考えられます。前回書いた「林業は自然破壊」と言った小学生の意見も、そういう意味ではあながち間違ってもいないわけです。

私たちが大学で学んだ林学では「適切な林業活動を行えば、森林の持つ公益的機能も発揮される」と教えられてきました。つまり、林業と森林環境は適切な管理のもとで林業活動を行うことにより両立する。これを「予定調和論」と呼び、「林業」と「環境」を考える上での基本としてきました。しかしながら今、林業の現場ではこの前提が崩れかけています。

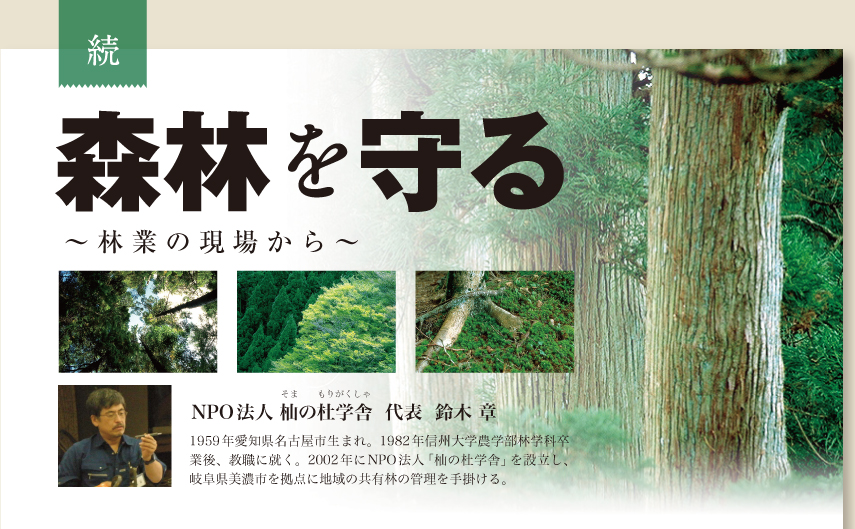

[左]効率性を重視した大型機械による森林作[右]環境負荷の小さい小型機械による森林作業

じつは、予定調和論は「林業」と「環境」の「高度調和」があって初めて成立するものなのです。「高度調和」とは何かと言うと、私は「山と常に相談し、山の状況を見極めて、山の恵みを頂いたら山に恩返しをすること」だと考えています。

今、日本の林業の現場で起こっている一つの動きは、ビジネスとしての林業を再生させようという考え方です。政府は2009年12月に発表した「森林・林業再生プラン」で新成長戦略の1つとして、林業を成長産業として位置づけました。現行20%強にとどまっている木材自給率を10年後に50%に拡大する、という目指すべき日本の森林の姿を示し、このプランに沿った現場には、公的資金(補助金)を集中的に投入してビジネスとしての林業を再生させようとしています。残念ながら、多くの林業活動は公的資金の補助なしでは成立していないため、現場は山の環境へは向かず、資金の流れてくる方を向かざるを得ない。だから日本中が一斉に、補助金を使って高性能林業機械と呼ばれる大型の重機を山に入れるという、低コストで高効率な林業を目指しはじめています。大型機械は山の環境を簡単に変えてしまう能力がある半面、一度壊した環境を元に戻すことは相当に困難なことです。そんな現場で環境に配慮したことや長期的な経済性を考えようとすれば、それだけ短期的コストがかかってしまうのです。「森林・林業再生プラン」の掲げる基本理念に大きな異論があるわけではありません。しかし、現場では高生産性・高効率性だけが一人歩きをはじめました。

一方で、適正に管理された森林から産出した木材などに認証マークを付けることによって、持続可能な森林の利用と保護を図ろうとする森林認証制度というものがあります。これは「この木材は違法伐採したものではありませんよ」「環境にも配慮していますよ」ということを国外の市場にアピールするための手段としてできたもので、もともと日本では違法伐採による国産木材はほとんどなく、国内市場での自給率を上げることを目指している日本においては、その効果は十分とは言い切れません。

最近の林業現場の動向をみると、産業としての林業が国の政策によってコントロールされ、日本全国一斉にスギ・ヒノキの人工林を造成した戦後の拡大造林政策に通じる違和感を感じざるを得ません。

日本は今、林業先進国であるドイツの林業を目標にしています。ドイツは何年も前から「林業」と「環境」の高度調和を考え続けて、現在の林業の哲学を築いてきた国だと思います。ですが、日本とは生育する木も気候も土壌も地形も違います。そっくり真似てもダメなところはあると思います。ドイツに学ぶべきは、森林管理に対する専門教育と林業に対する哲学だと思います。森林管理に対する国の姿勢は教育に現れます。日本の大学の林学科はどんどん姿を消していますし、多くの林業現場はIUターンと呼ばれる林業とは無縁だった人達で成立しています。IUターン者が林業の現場に入ることが悪いことではありません。しかし、そういった人達が十分な森林教育や現場教育もされないままに、訳も分からないままチェンソーを持って山の木を伐ることには少なからず問題はあります。国土の3分の2を占める森林資源をいかに持続させ、世界的にも恵まれた森林環境を、いかに活用していくかという高度調和のバランス感覚のある人材が育つ教育環境が、ドイツと日本では大きく違うところだと思います。

かつて日本にも「林業」と「環境」の高度調和のとれた森林がありました。林業における予定調和の手本は、かつての日本の「里山」と呼ばれる森林にありました。里山では常に人が山と相談しながら、人と山の折り合いをつけてきました。里山では、木材としての利用は勿論、薪や木炭としてのエネルギー利用、山菜や野生動物とも共存しながら伐採や育林を繰り返してきました。里山では、自然の成長量以上は伐りつくさない生産サイクルが確立した、理想的な林業活動が行われていたと考えられます。残念ながら、そんな里山の森林管理もとうの昔に崩壊しています。

林業は森林環境という自然基盤の上に成立している産業です。ですから工業製品を作るように生産性・効率性重視だけでは良い森林環境は生まれないことは常に考えておかなければならないことだと思います。