前回は身近な里山に苔を探しに出かけました。

自然の中で生きる苔に勝るものはありませんが、そんな苔を手元に置いて愛でてみたいと思うのが人間の性。

今回は簡単に出来て一年中楽しめる小さな苔鉢を作ってみようと思います。

【用意するもの】

・苔(ホソバオキナゴケ)

・用土(今回は赤玉土、鹿沼土、軽石がブレンドされた山野草用土を使いました。)

・鉢

・鉢底ネット(鉢底穴ありの鉢を使う場合)

・針金(同上)

・ピンセット

・スプーン

・菜箸

・ハサミ

・霧吹き(小さなスプレーボトルでも可)

鉢は鉢底穴が空いている植木鉢を用いましたが、穴の開いていない容器でもかまいません。

その場合、管理の方法が少しだけ違いますので、穴ありのものと合わせ後述します。

用土は特に決まりは無いのですが、庭の土は水はけが悪かったり虫の卵が潜んでいたりするので止めたほうが無難です。

使用した苔はホソバオキナゴケという苔で、植林された杉など針葉樹の株元などによく見かけます。

また、比較的育てやすく美しいので、盆栽や苔庭など人の暮らしの中にも用いられています。

最近は苔が注目されるようになり、ホームセンターやネットなどでも「山苔」として販売されていることもあるので探してみてください。

今回は丸い鉢に合わせて山なりに苔を貼ろうと思うので、苔の分量は鉢の口の1.5倍程度を用意しました。

鉢底ネットを貼った鉢に用土を入れます。

苔の厚みを考慮して鉢の縁の少し下まで土を入れ、苔を貼ったときに山なりになるよう、中心部分の土をすこし盛り上げておきます。

土を入れたら霧吹きで土を締めます。

では下準備が出来たところで苔を貼っていきましょう!

用意した苔には個体差があると思いますので、塊が大きい場合は適当なサイズに割ります。

まずは大きいサイズのピースを使っておおよその土を覆っていきます。

試しに置いてみて苔が厚い場合は苔の裏の茶色くなった部分をハサミで切り取り厚みを調節します。

薄くしすぎると分解してバラバラになってしまうので、様子を見ながら少しずつハサミを入れてください。

大きさ、厚みの調整が出来たら、苔を鉢の縁に押し当てるようにして隅から貼っていきます。

時間が経つ仮根という根が発達し土と馴染んで剥がれにくくなりますが、最初は土の上に乗っているだけなので密度を高くして詰め込むようにします。

ちなみにこの仮根は雨や風で動いてしまうのを防ぐための根で、被子植物などの根のように水や栄養素を吸い上げることはしません。

必要であれば苔をさらに小さく割って貼っていきます。

よく見ると葉には流れの向きがあるので、出来るだけ葉の向きを揃えておくと仕上がりが一段美しく仕上がります。

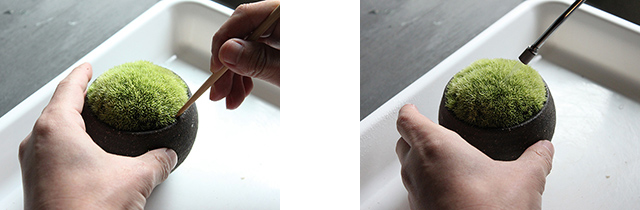

おおよそ貼り進めてくると小さな隙間が残る場合がありますので、その場合は小さく割ったピースをピンセットを使って隙間に差し込みます。

すべて貼り終えたら、剥がれにくくするために菜箸を使い縁の苔を鉢の中に優しく押し込みます。

押し込むことによって鉢の縁と苔のコントラストがはっきりと出て見た目もよくなります。

縁が整ったらたっぷりと霧吹きかジョウロでたっぷりと水やりをして、最後に苔と土を確実に密着させるために全体を軽く押さえて出来上がりです。

【管理方法】

人間の暮らす環境で苔を育てる場合、気をつけるポイントがふたつあります。

ひとつは湿度です。

自然環境のように降雨や朝露が降りない室内は乾燥しています。

表面の霧吹きや土を湿らせて湿度を保つようにします。

もうひとつは明るさです。

苔なので暗くても大丈夫と思う方もいるかもしれませんが、

場所によっては明るさが足らないことがあります。

・置き場所

明るい室内(直射日光が一日中当たる場合はレースカーテン越し)

半日陰の屋外

エアコンの風が直接当たる等、乾燥の激しい場所には置かない。

・水やり

1~2日に一回、霧吹きでまんべんなく苔の表面を湿らす。

1週間に一度、ジョーロや蛇口で鉢底から水がでるくらいたっぷりと水を与える。

鉢底穴の無い鉢を使う場合は水を切る。

・家を空ける場合

一週間ほどであれば、涼しい場所に置いておけば問題ありません。

カラカラに乾いていても水をたっぷり与えて、水を張ったバケツでしばらく腰水しておけば大丈夫です。