12月の寒い中、ぼくは、もち米の栽培に使った田んぼに水を張った。

晩秋に土壌微生物の餌になる米ヌカを撒き、湛水し発酵を促す。藁を分解させる。自然の力で耕起する労力を減らす農法だ。畔の枯れ草と石垣と土だけの冬の風景に、水田が現れる。小さな圃場に水が満たされ輪郭がはっきりするだけでも、見慣れた風景が変化し、無性にわくわくする。春になると農家が一斉に田んぼに水をはり、田植えを始める。秋になれば、金色の稲穂を刈る光景は、あらためて壮大で素晴らしい営みだなと思う。農家でなくても目にする皆全て、季節の移ろいを感じる。その昔、日常の生活になんらかの彩りが与えられ、舞踊が生まれ、詩歌が生まれたなんて想像すると、農家の仕事は作物を作ることだけでない。風景をデザインしてゆくことも、また農家の大きな仕事の一つかもしれない。

ところでコロナ渦中の米農家の時給は、だいたい10円だったそうで…… 絵描きになったある芸人が、制作にかかった時間を時給に換算してたちまち創作意欲を無くしてしまい、師匠に「芸事は時給に換算したらあかん!」と諌められたらしい。実はぼくも、心のどこかでは芸能と一緒で、農業も時給換算したらあかん職業だと思っている。

大学院時代、石造美術のフィールドワークで、京都で有名な石工屋のアトリエを訪ねた。そこは若かりし頃のイサム・ノグチが数ヶ月逗留した家だった。ギャラリー風に改築された土蔵の中に逗留中に制作された彼の作品が、文化財級の石灯籠に混じって数点、陳列されていた。材質は御影石だったと思う。緩やかなラインが特徴の、こんもりとした一抱えくらいの塊。一眼みてどこかで出会ったことがあるかのような印象をうけた。重厚な石造に混じって、ひときわ軽快で垢抜けした作品。京都に来て毎日のように文化財や伝統文化に触れ、消化不良になりかけた頃訪れた、初夏の大原に広がる棚田のような清々しさだった。水が張った棚田の畝の緩やかな美しい曲線を眺めるたびに、あの時、触れるくらい間近で見た彼の作品が目に浮かぶ。

だから、ぼくは仕事をするときは彼をイメージしながら田畑を耕している。誰かがウエンダの圃場を訪れた時に、スッと気持ちが軽くなるような耕作と栽培計画の構成を四六時中練っている。モエレ沼公園のような大地の彫刻とまでは言わないが、それがぼくの農家としてのモチベーションになっている。

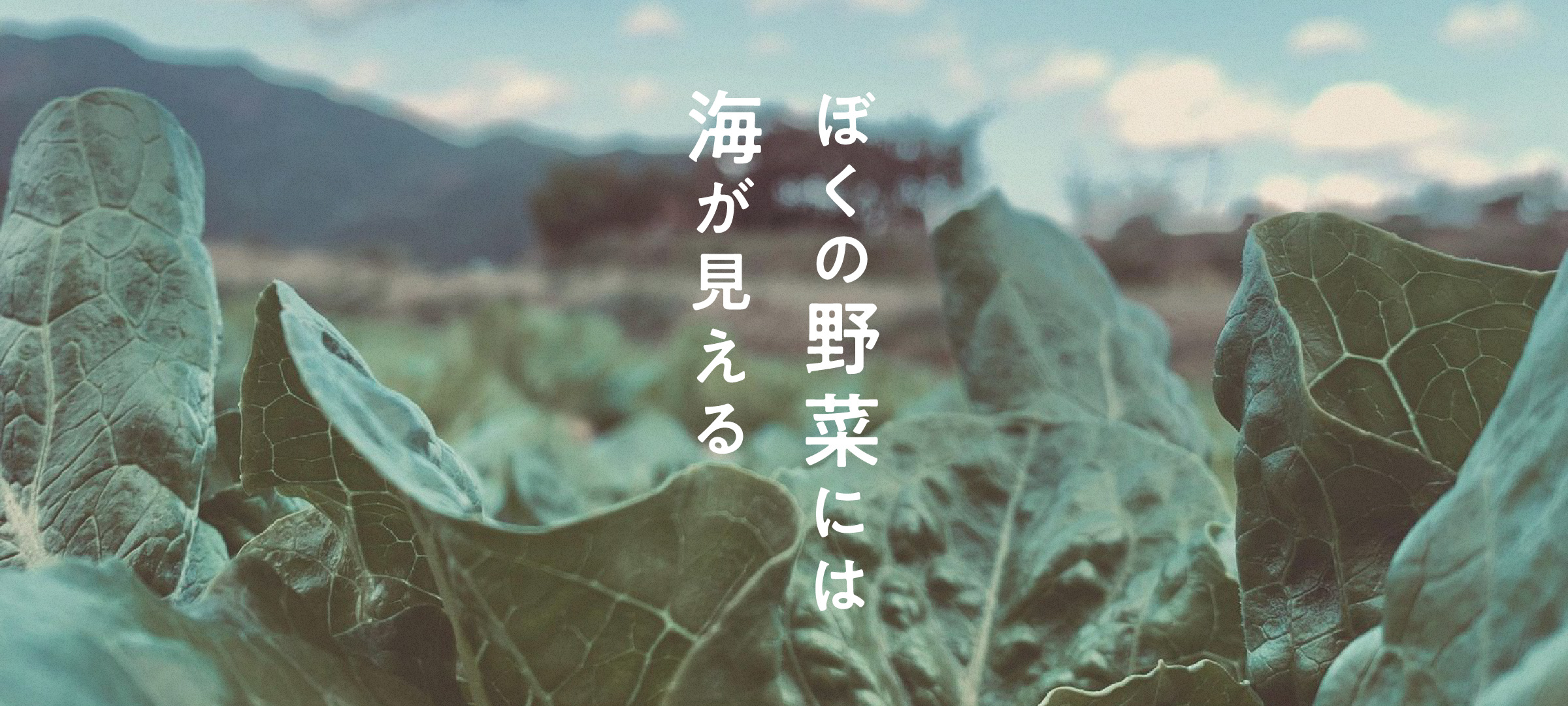

野菜を育てる。米を作る。キレイゴト抜きで言うならば、ぼくのような超小規模農家は、経営効率の悪い米作りは今すぐにでも辞めるべきだろう。でも、水に映える緩やか曲線の畝や青々しい早苗、風になびく稲穂。刈り取りの後に咲く彼岸花…… そして、四季それぞれに旬を彩る棚田の野菜畑の美しさ。その美しさをウエンダの香りとして顧客の食卓まで届けるのは、ぼくだけしかできない仕事だと思っている。