夏到来です。海をテーマした郷土玩具はないかとおもちゃ部屋を探すと、ありました! ありました! 蛸です。蛸は、軟体動物門頭足綱八腕形目という種類の動物だそうです。8本あるのは足ではなく、腕なんですね。日本には蛸を捕まえるための蛸壺という独自の漁具がありますが、郷土玩具にも少しばかりの蛸がありました。

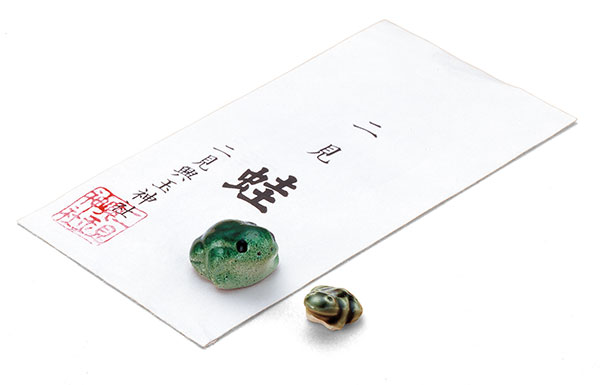

まず、三重県の伊勢の練り物の蛸。少し前までは、伊勢神宮の参道の土産物屋さんの店先にブラブラしてお客を待っていました。バネになった金属の金具に、当時は新しみがあったのでしょうね。ちゃんと「足」が8本あります。数年前に廃絶したのですが、マニアは嫌なもんでなくなると欲しくなり、今になって人気を呼んでいます。まあ、それがマニアのマニアたる所以かもしれませんが。

今から60年以上前、郷土玩具のガイドブックを頼りに、ひとりの少年が東海道線の「東海○号」という準急列車に数時間揺られて東京の亀戸天神を訪れました。社前に「土佐屋」さんという土産物屋さんがあって、軒先に大きな三番叟の姿をした蛸の張子がぶら下がっていました。少年は、早速この張子を求めて意気揚々と田舎に帰りました。実はそのころには地元亀戸にいた作者はすでに廃業しており、これは埼玉県の越谷方面のだるま屋さんに依頼して作らせていたものだったです。そうとは知らず、念願の「亀戸張子」を手に入れた少年は喜びに溢れていました。それが若き日の私です。この頃は、純粋に集めることだけを喜びにしていた、無垢な少年だったのです・・・。

そして静岡県の浜松張子の蛸。これもおもちゃ屋さんの軒先で、風に吹かれてブラブラしていたのでしょう。 私の故郷で作られている「浜松張子」は、実は先祖が江戸の人で、この「亀戸張子」や日本橋の小伝馬町で作られていた張子をモデルして張子を作ってきました。廃藩置県で遠州に移住して息子を浜松の玩具屋さんに丁稚奉公させ、今の浜松張子となったのです。こちらの写真の蛸も亀戸天神で見た張子を参考にしたのでしょう。地元のお付き合いの縁を頼りに作者に復活していただいたものです。

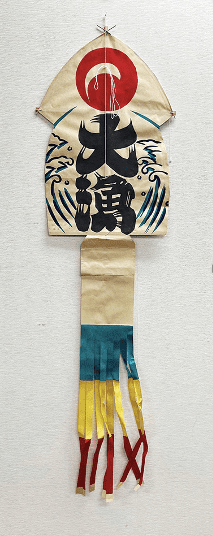

蛸、たこ、タコ、凧。そうです、凧の蛸があります。新潟でこんな可愛い「蛸の凧」が作られていました。蛸の凧、シャレですね。おっと、北海道には烏賊(いか)の凧もありました。実は、昔は凧をイカと呼んでいたのです。「たこ」の下につける紙の重りがヒラヒラすることから、「たこ」を「いか」とか「いかのぼり」と呼び、江戸幕府が「いかのぼり」を禁止したので「たこのぼり」と名前を変えて、幕府の目を誤魔化して揚げたので「凧」となったという説があります。お上に反抗したのでしょうね。庶民の知恵です。

今日はタコさん、いやたくさんの蛸のお話、イカがでしたか?

おまけの蘊蓄。火星人を蛸のような姿だと唱えた学者はアメリカの天文学者ローウェル。知性を持っているので、きっと頭でっかちだと想像したのでしょう。これをイギリス人の作家、H・G・ウェルズがSF小説『宇宙戦争』の挿絵で具現化して挿絵にしたからだそうです。同じ頭の大きいチコちゃんも例の番組で語っていますよ。

そして、足、いや腕が8本の蛸以上にしたたかなのはやはり人間でした。「口八丁、手八丁」という人物がいるのですから。