日本の犬は大昔に大陸から人間と一緒に移り住んだといわれています。くると巻いた尻尾や、ピンと立ったしっぽが特徴で、現在は北海道犬、秋田犬、甲斐犬、柴犬紀州、四国犬を日本犬と呼んでいます。

犬は子どもをたくさん産みます。そのために、日本では安産のお守りとして大切にされてきました。

室町時代の貴族の慣わしで、日本犬を象った犬筥(いぬばこ)と呼ばれる紙製の犬の箱が産室に置かれました。金で鶴や亀、松などのおめでたい図柄が描かれ、おすとめすの犬が左右向かい合わせの1組になったものです。中に安産のお守りやお産の用具などを入れ、犬のようにお産が軽くすみますようにという願いを込めました。

庶民は、このような豪華な犬筥を求めることができません。犬筥に変わって、江戸時代に4本足で立った張子の犬が、東京の日本橋小伝馬町で作られるようになり安産のお守りの犬張子は、子どもが生まれた家へのお祝いとして贈られるようになりました。贈られた家は、約1月後にそれを携えて、無事の出産を祝って近くのお宮さんにお参りに行きます。たくさん贈られた家では、荷車に積んでお宮さんに行ったそうです。その時の犬張子の数が、商家の繁盛を表したのです。まるで、初荷のようだったでしょうね。やがてこの風習は日本各地に広まります。

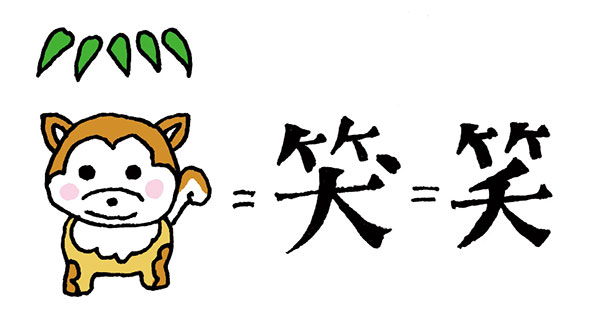

さらに、その張子屋さんでは、竹の笊(ざる)を被った小さな犬張子も考え出されました。「竹を被った犬」=竹冠に犬。つまり」「笑」という判じものです。

この張子は「笊冠り犬」と呼ばれ、子どもの寝室に吊るし、鼻づまりのお守りにされました。江戸っ子のシャレですね。

この小伝馬町の作者は戦後になって、地下鉄工事(都市計画?)のために埼玉県に移住します。私と知り合ったのもちょうどその頃。あるデパートの催事のコーナーで出会い意気投合。それから亡くなるまで長いお付き合いでした。

世の中、奇遇ということがあるのですね。十数年ほど前でしょうか。いつも行く台東区のクラブで時々お見掛けするお客さんと、たまたま隣の席になり、話題もないので「ご商売は何ですか?」と尋ねました。すると「昔の塗料を日本橋で売っているんだよ」という返事。「どんな塗料ですか?」とまた尋ねると「顔料や膠や胡粉などだよ」という答え。それらは張子の材料です。では「小伝馬町に住んでいた犬張子などの作者をご存知ですか?」畳み掛けると「知っているとか知らない人ではないよ。すぐ近く住んでいたお得意様だったよ」ということでした。私の付き合っている作者は、「当時まだ子どもで××ちゃんと呼んでいて、親と一緒に店に来たもんだ」と。世間は狭いものですね。これだから油断できないけど、まんざら世の中捨てたモンではありませんね。