戦後しばらくの間、東京の新橋駅周辺は焼け跡の闇市とバラックの飲み屋街だったそうだ。硫黄島の激戦でご主人を亡くした「わだ」のママはその一角に店を持ち、ご主人のお母さんと息子と娘たちとの生活をひとり支えた。

都は地権者たちを地下にそっくり入ってもらう事を条件に、バラック街をビル化したそうだ。

ビルの地下は路地ならぬ細い廊下が入り組んで小さな店がひしめき、迷うほどのごちゃごちゃ感が飲み屋街の雰囲気をかもし出していた。「わだ」は家庭の風呂と脱衣場を足したくらいの広さでL形のカウンターに7~8席、中にママとお手伝いの2人。常連客ばかりで席もなんとなく決まっていて「アレッ**さんは?」「今日は出張だって」といったアットホームな会話が飛び交っていた。

たいがいの客は”ツケ”で飲んでいて飲み代は月払い、半年払いだった。ビルの工事中、ママは銀座のクラブで働いていたらしく、店には社長みたいな人もけっこう来ていて、そういう客には月末になると会社まで集金に行っていた。

僕のわだとの付き合いは、二十歳になったのを皮切りにそのころ清水建設の設計部でパースを描いていたいとこに連れて行かれたのが始まりだ。客には建築関係者も多く、高名な評論家や構造設計家や編集者も何人か来ていた。おかげで大学教授でもあった構造設計家から構造力学の講義を1対1で受けることもあった。

当時の僕は設計事務所をやめて日芸の美術学科に入るまでの浪人中だったが、従兄弟が「大野の分はぼくにツケておいて」と言ってくれていたので一人で通うようになった。周りはいい人ばかりで、自分たちのボトルからよく注いでくれたりした。

「わだ」がいい客ばかりなのには訳がある。どうしようもない客は「勘定はいらないから二度とこないで!」と言ってママが追い返す。常連客が店に合わない客と判断するとママに目くばせして皆で無視する。ママが気に入ると「あんたは間違いなく又くるヨ」と客に暗示をかける。こんな風にみなで雰囲気をつくり、店を守っていたのだ。

タダ飲みばかりもいやなので払おうとするとママが「出世払い!」と言って受け取ってくれない。それどころか、店を出たところを追いかけてきてポケットに小遣いをねじ込んでくれたこともある。息子が僕とおなじ齢だったせいもあるかと思うが、想い出すたびに涙がこみ上げる。

わだのママがこれまでの半生を自費出版することになり、清水建設から独立したばかりのいとこが挿絵をたのまれた。が、いとこは手を痛めていて僕が代わりに描くことになった。

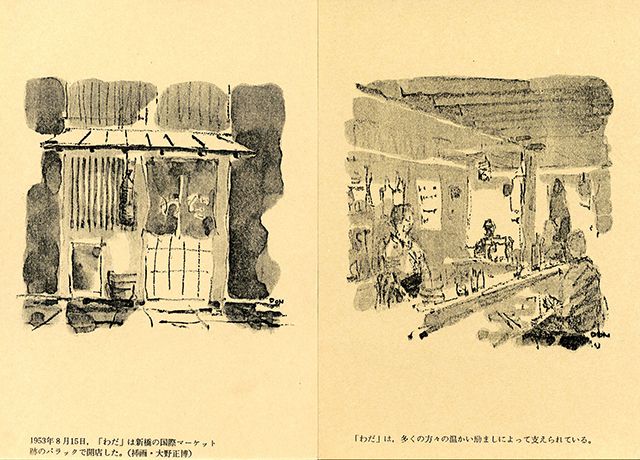

挿絵は2つで、ひとつはバラック時代の店。もうひとつは現在の店だ。バラックの頃は写真もないのでママや古くからの客から口頭で説明を受けて描いたが、まったくこんな感じだったと皆よろこんでくれた。現状版のほうは実際よりも広く見えて自分でも納得のいかないものになってしまった。

「左手を使ってマッチ棒かなにかで描いてみれば」と、いとこからアドバイスを受けたが上手くいかないのでエンピツに代えた。まずはテスト版を描き、それを見ながらいざ本番を描いたが勢いがまったくなくてつまらない。結局、テスト版を挿絵にした。本は大事にしていたが、人に貸したらどこかに消えて今は手元にない。

ご主人のお母さんが亡くなり、息子も一人前になると、さすがの気の強いママもだいぶ柔和になってきた。そのころ、昼は開いてない店を利用して娘がランチを始めた。明るくて美人のランチに若い客が押し寄せ昼の店は大繁盛。夜の店に娘が手伝いにくるとそこへも若者が殺到。常連客も逃げ出すほどだった。たまたま僕が店で飲んでいたとき、若者のひとりが酔った勢いかどうか「俺と結婚しろ」と叫ぶと娘は即座に「いいよ!」でふたりの結婚が決まった。きっとランチタイムで気が通じ合っていたのだろう、いいひとときだった。他の若者はそれを機に二度と来なくなった。

娘が結婚すると一人きりになったわだのママはよっぽど肩の荷が下りたのだろう、別人のように人が変わってしまった。あの気の強さと気っぷのよさはどこかに消え失せ、どこにでもいる普通の人になってしまっていた。

それを見た常連客はすこしずつ減ってゆき、やがて店は閉じた。

とある機会に建築評論家から、わだのママがそば屋で皿洗いをしていると聞いた。出世払いにでも行ったらどうかとも言われた。顔だけでも、せめて遠くから姿だけでもと考えてもみたが、なんだか切なくて逢いに行けなかった。